新加坡副总理兼财政部长王瑞杰在2月16日公布了2024年度预算案,旨在帮助所有新加坡人应对生活成本压力。

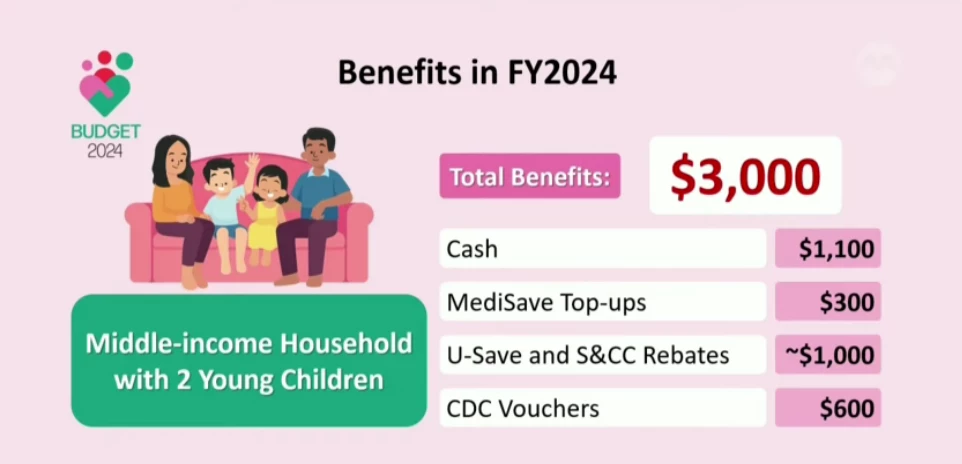

此次预算案为从工人到老年人,从个人到家庭每个人都提供了支持措施,包括现金津贴、社区发展理事会(CDC)代金券以及中年职业培训津贴。

一些具体的补助措施,包括:

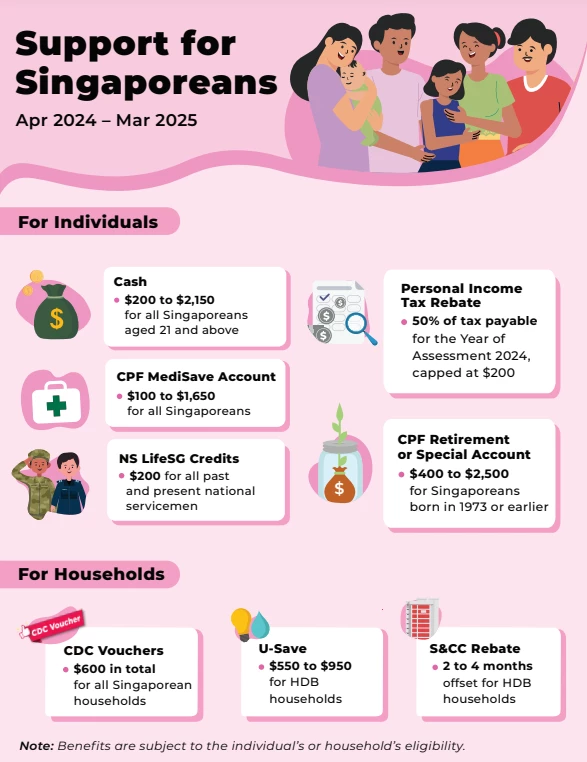

2024年度预算案为个人提供了一系列财政援助,包括:

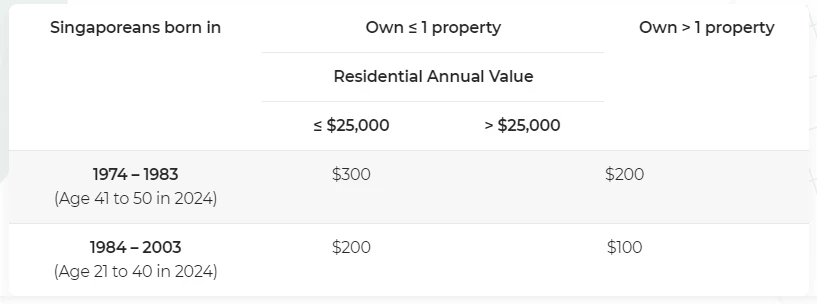

①针对21岁及以上且名下不超过一处房产的新加坡人,将发放200至2150新币的现金津贴。

②2024估税年,新加坡政府将在2024估税年提供50%的个人所得税退税,退税上限为200新元。

③无论是现役或退役的国民服役人员,还是今年入伍的新兵,都可获得200新元的国民服役SG生活助手(LifeSG)电子礼券。

④根据资格,所有新加坡人的CPF医疗储蓄账户将获得100至1650新币的额外充值。

⑤1973年或之前出生的新加坡人可获得400至2500新币的CPF退休账户或特别账户奖金。

到2025年,政府将降低学前班全日托费用,设定主力运营商和合作伙伴运营商的费用上限分别为640新币和680新币。

政府将为低收入家庭提供更多学前补贴,包括非职业母亲的子女,以确保这些家庭的儿童得到额外支持。

推出ComLink+ Progress Packages,旨在支持低收入家庭,鼓励孩子入学并维持家庭财务稳定。符合条件的家庭将为孩子的儿童发展账户额外充值500新币。

新加坡政府还提出,从2025年课税年度起,与家属相关的个人所得税减免的年收入起征点将提高至8000新加坡元,居住在高年值住宅的退休人员可通过24个月的无息分期付款计划来缴付房地产税。

55岁及以上的新加坡单身公民在购买替代私人住宅产业后,可申请退回额外买家印花税,条件是必须在购买价格较低的替代私宅的六个月内,脱售原有的房子。

每户家庭可再获600元邻里购物券。300元将在6月底发放,其余的300元将在明年1月发放。

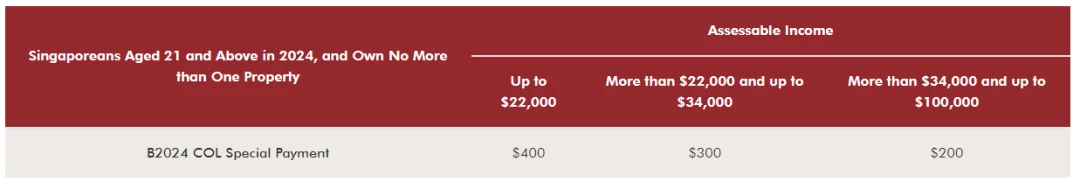

估税入息不超过10万新元,且拥有不超过一套房产的国民,将获得生活费特别补助,现金金额为200至400新元。

政府将派发额外的一次性水电费回扣(U-Save Rebates),以协助本地家庭减轻水电费负担。

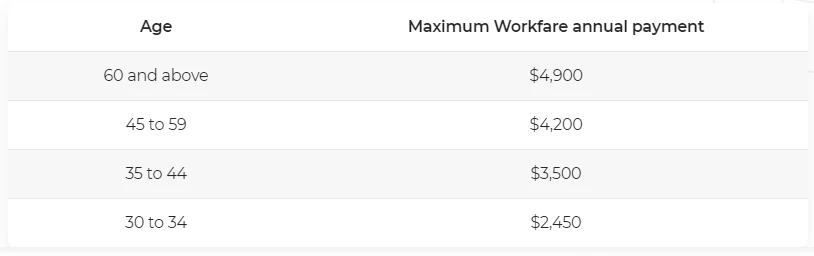

从2025年1月开始,就业入息补助计划的合格月入顶限将从2500新元调高至3000新元,预计将使约50万名新加坡员工受益。

年龄介于30岁至34岁的低薪员工,每年可领的最高补助金额将从目前的2100新元增加到2450新元,增加350新元。

越年长的员工将可领取更高的补助金,例如年龄60岁及以上的员工,每年可领的最高补助金额将从4200新元增加700新元至4900新元。

残疾员工不论年龄,同样可领取最高4900新元的补助金。

从2024年7月1日开始,新加坡薪金门槛(Local Qualifying Salary,简称LQS)将上调200新元,从现有的1400新元调高至1600新元。

有聘请外籍员工的公司,须给本地员工至少1600新元的月薪,新加坡兼职员工时薪也将从原有的9新元上调至10.50新币。

工资信贷计划(PWCS)的政府资助比例将在2024年从30%提升至最高50%,工资上限于2025年从2500新币提高至3000新币。

2024年起,政府将拨出10亿新元,提高渐进式加薪补贴计划(Progressive Wage Credit Scheme,简称PWCS)的补助。

雇主在给予月入不超过2500新元的居民雇员加薪至少100新元时,政府将在2024年资助50%的加薪额。

雇主在给予月入介于2500新元以上至3000新元的居民雇员加薪至少100新元时,政府将资助30%的加薪额。

在2025年及2026年,可获得加薪补贴的总月薪顶限将从2500新元增加500新元至3000新元。政府资助的额度将逐年减少,分别为30%及15%。

月收入不超过6000新币的老年人,只要保持就业,可获得高达1000新币的年度奖金存入公积金退休账户或特别账户。

退休储蓄低于基本退休金额者,还可得到一次性奖金1000至1500新币。

政府将投入35亿新币支持老年人在家庭和社区的福祉,包括扩展活跃老龄化中心和增加适老化家居及交通设施。

提高医疗保健和社会支持补贴计划的人均家庭收入门槛,以利更多家庭受益。

从2025年1月起,提升乐龄补贴计划,增加津贴和提高受惠家庭月入人均收入的顶限,以确保低收入年长者能应对通胀。

从2025年起,取消配套的年龄顶限,政府每年配对的填补额顶限将从600新元增至2000新元,终身填补顶限为2万新元。

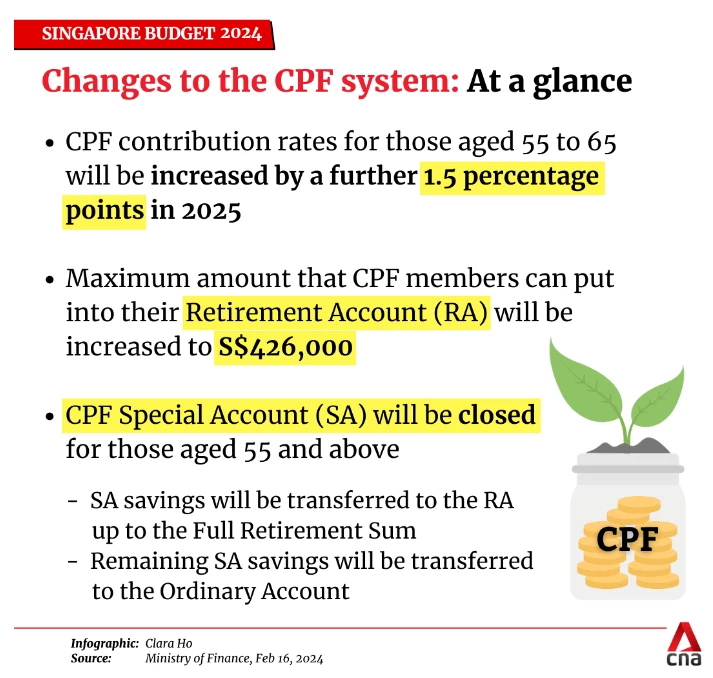

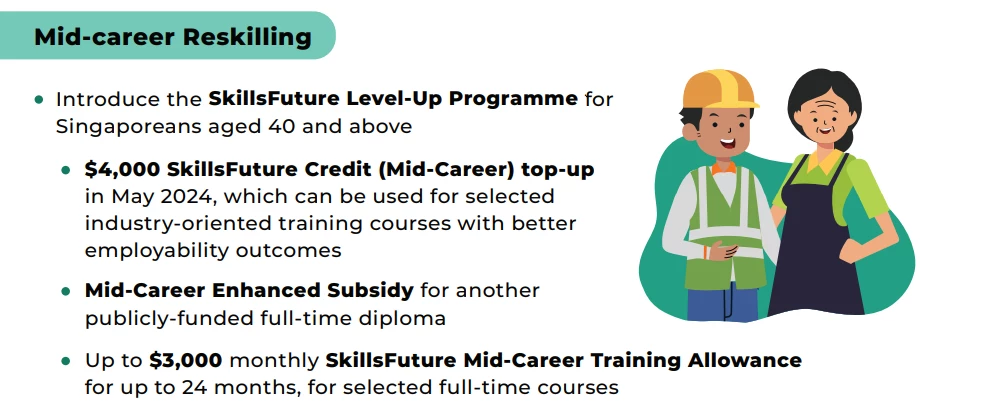

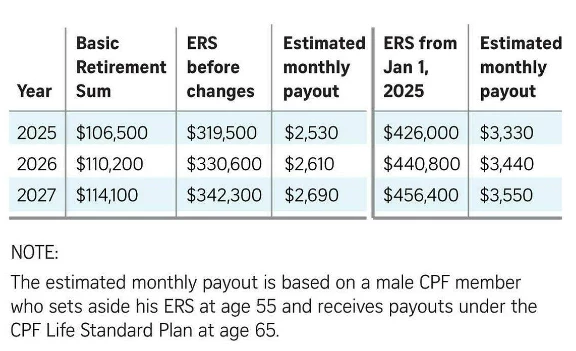

公积金增强退休金(ERS)将从基本退休金的三倍提升至四倍,即2025年ERS上限为426,000新币。 所有年满40岁的新加坡人,将在5月获得4000新币的技能培训补助,用来进修专业课程,加强就业能力。

通过这一系列综合措施,2024年度预算案显示了新加坡政府对公民福祉的重视和对未来挑战的积极应对,旨在建设一个更加包容、可持续和有韧性的社会。