新加坡副總理兼財政部長王瑞傑在2月16日公布了2024年度預算案,旨在幫助所有新加坡人應對生活成本壓力。

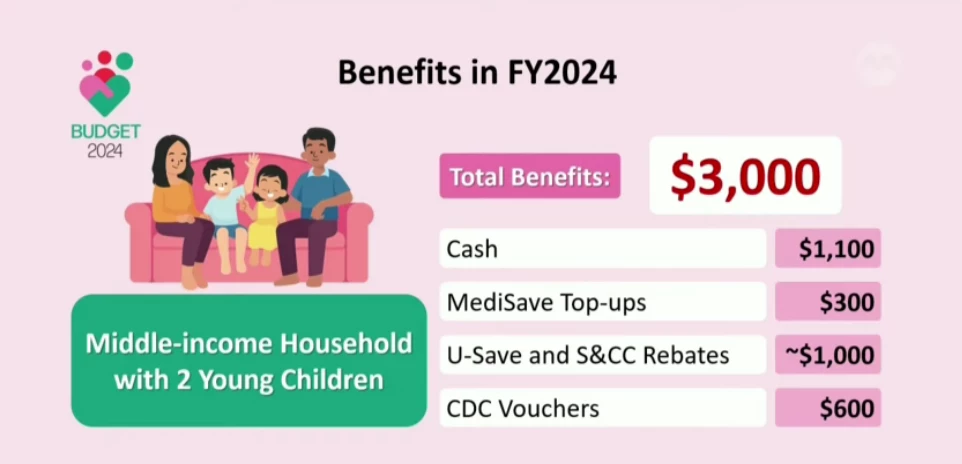

此次預算案為從工人到老年人,從個人到家庭每個人都提供了支持措施,包括現金津貼、社區發展理事會(CDC)代金券以及中年職業培訓津貼。

一些具體的補助措施,包括:

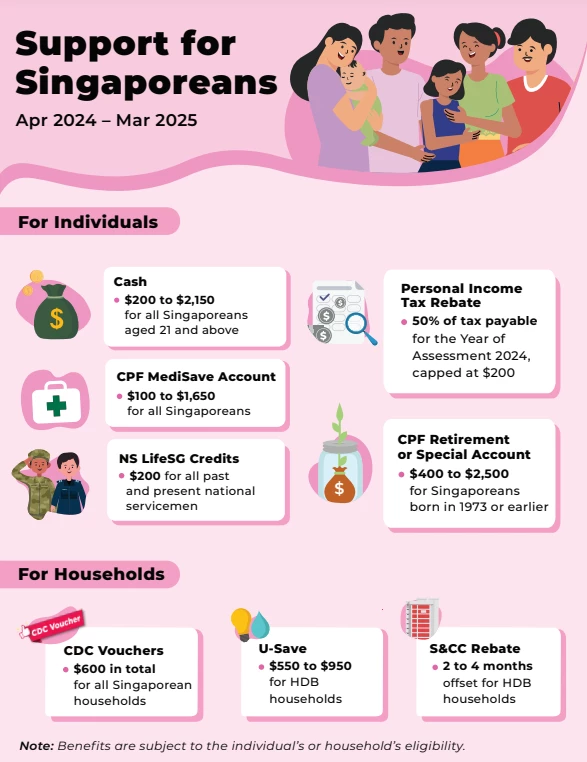

2024年度預算案為個人提供了一系列財政援助,包括:

①針對21歲及以上且名下不超過一處房產的新加坡人,將發放200至2150新幣的現金津貼。

②2024估稅年,新加坡政府將在2024估稅年提供50%的個人所得稅退稅,退稅上限為200新元。

③無論是現役或退役的國民服役人員,還是今年入伍的新兵,都可獲得200新元的國民服役SG生活助手(LifeSG)電子禮券。

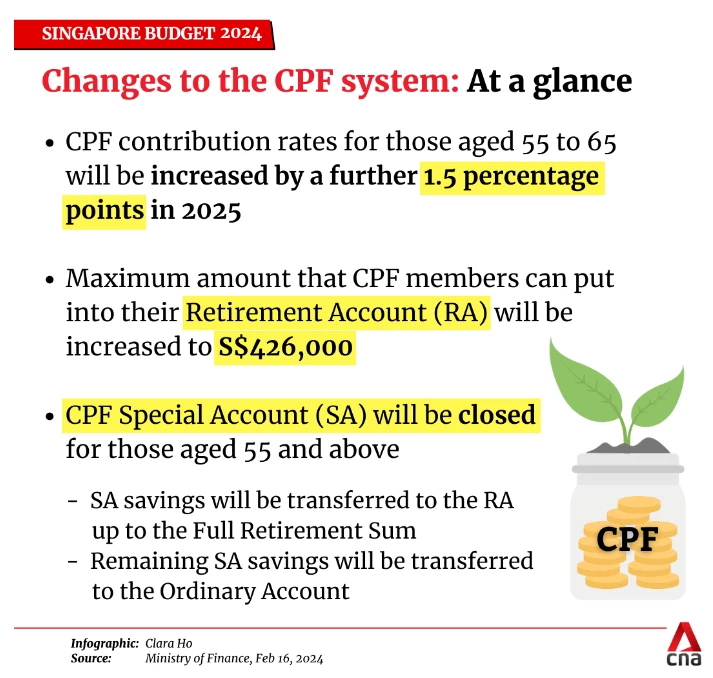

④根據資格,所有新加坡人的CPF醫療儲蓄帳戶將獲得100至1650新幣的額外充值。

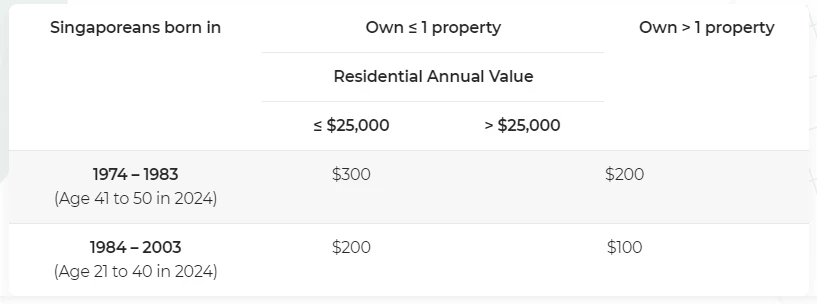

⑤1973年或之前出生的新加坡人可獲得400至2500新幣的CPF退休帳戶或特別帳戶獎金。

到2025年,政府將降低學前班全日托費用,設定主力運營商和合作夥伴運營商的費用上限分別為640新幣和680新幣。

政府將為低收入家庭提供更多學前補貼,包括非職業母親的子女,以確保這些家庭的兒童得到額外支持。

推出ComLink+ Progress Packages,旨在支持低收入家庭,鼓勵孩子入學並維持家庭財務穩定。符合條件的家庭將為孩子的兒童發展帳戶額外充值500新幣。

新加坡政府還提出,從2025年課稅年度起,與家屬相關的個人所得稅減免的年收入起征點將提高至8000新加坡元,居住在高年值住宅的退休人員可通過24個月的無息分期付款計劃來繳付房地產稅。

55歲及以上的新加坡單身公民在購買替代私人住宅產業後,可申請退回額外買家印花稅,條件是必須在購買價格較低的替代私宅的六個月內,脫售原有的房子。

每戶家庭可再獲600元鄰里購物券。300元將在6月底發放,其餘的300元將在明年1月發放。

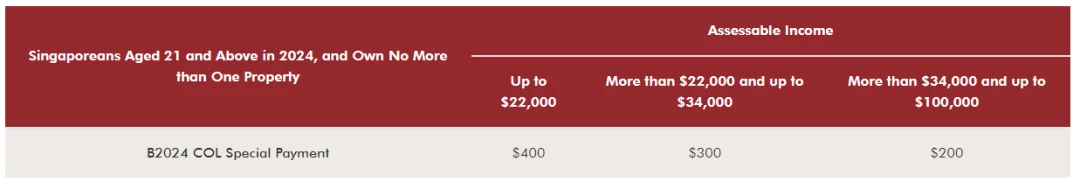

估稅入息不超過10萬新元,且擁有不超過一套房產的國民,將獲得生活費特別補助,現金金額為200至400新元。

政府將派發額外的一次性水電費回扣(U-Save Rebates),以協助本地家庭減輕水電費負擔。

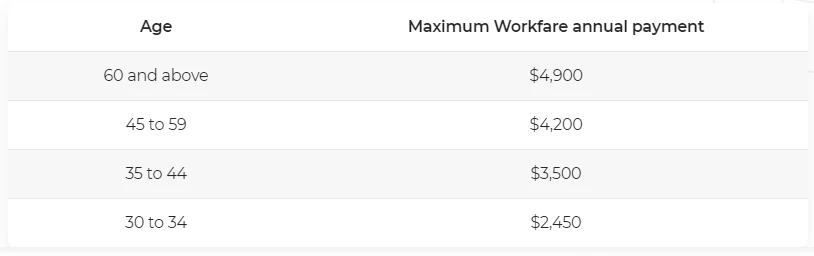

從2025年1月開始,就業入息補助計劃的合格月入頂限將從2500新元調高至3000新元,預計將使約50萬名新加坡員工受益。

年齡介於30歲至34歲的低薪員工,每年可領的最高補助金額將從目前的2100新元增加到2450新元,增加350新元。

越年長的員工將可領取更高的補助金,例如年齡60歲及以上的員工,每年可領的最高補助金額將從4200新元增加700新元至4900新元。

殘疾員工不論年齡,同樣可領取最高4900新元的補助金。

從2024年7月1日開始,新加坡薪金門檻(Local Qualifying Salary,簡稱LQS)將上調200新元,從現有的1400新元調高至1600新元。

有聘請外籍員工的公司,須給本地員工至少1600新元的月薪,新加坡兼職員工時薪也將從原有的9新元上調至10.50新幣。

工資信貸計劃(PWCS)的政府資助比例將在2024年從30%提升至最高50%,工資上限於2025年從2500新幣提高至3000新幣。

2024年起,政府將撥出10億新元,提高漸進式加薪補貼計劃(Progressive Wage Credit Scheme,簡稱PWCS)的補助。

僱主在給予月入不超過2500新元的居民雇員加薪至少100新元時,政府將在2024年資助50%的加薪額。

僱主在給予月入介於2500新元以上至3000新元的居民雇員加薪至少100新元時,政府將資助30%的加薪額。

在2025年及2026年,可獲得加薪補貼的總月薪頂限將從2500新元增加500新元至3000新元。政府資助的額度將逐年減少,分別為30%及15%。

月收入不超過6000新幣的老年人,只要保持就業,可獲得高達1000新幣的年度獎金存入公積金退休帳戶或特別帳戶。

退休儲蓄低於基本退休金額者,還可得到一次性獎金1000至1500新幣。

政府將投入35億新幣支持老年人在家庭和社區的福祉,包括擴展活躍老齡化中心和增加適老化家居及交通設施。

提高醫療保健和社會支持補貼計劃的人均家庭收入門檻,以利更多家庭受益。

從2025年1月起,提升樂齡補貼計劃,增加津貼和提高受惠家庭月入人均收入的頂限,以確保低收入年長者能應對通脹。

從2025年起,取消配套的年齡頂限,政府每年配對的填補額頂限將從600新元增至2000新元,終身填補頂限為2萬新元。

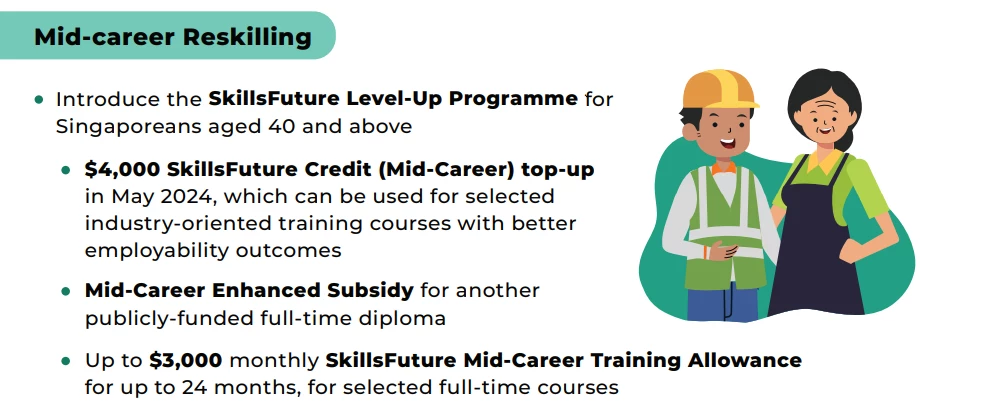

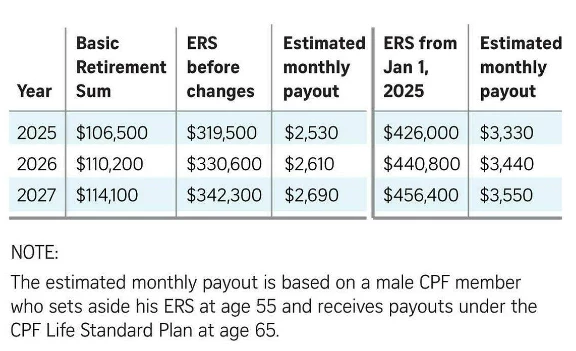

公積金增強退休金(ERS)將從基本退休金的三倍提升至四倍,即2025年ERS上限為426,000新幣。 所有年滿40歲的新加坡人,將在5月獲得4000新幣的技能培訓補助,用來進修專業課程,加強就業能力。

通過這一系列綜合措施,2024年度預算案顯示了新加坡政府對公民福祉的重視和對未來挑戰的積極應對,旨在建設一個更加包容、可持續和有韌性的社會。