前天(5月15日)是卫塞节,是新加坡的公共假期。

与两周前的劳动节和开斋节一样,卫塞节也是长周末,新加坡各处挤满了出门逛街、休闲、野餐、郊游、运动的人。

(图源:张洋)

比如新加坡天府会,就在麦里芝蓄水池办了场“感恩母亲节健走”,数十人参加。

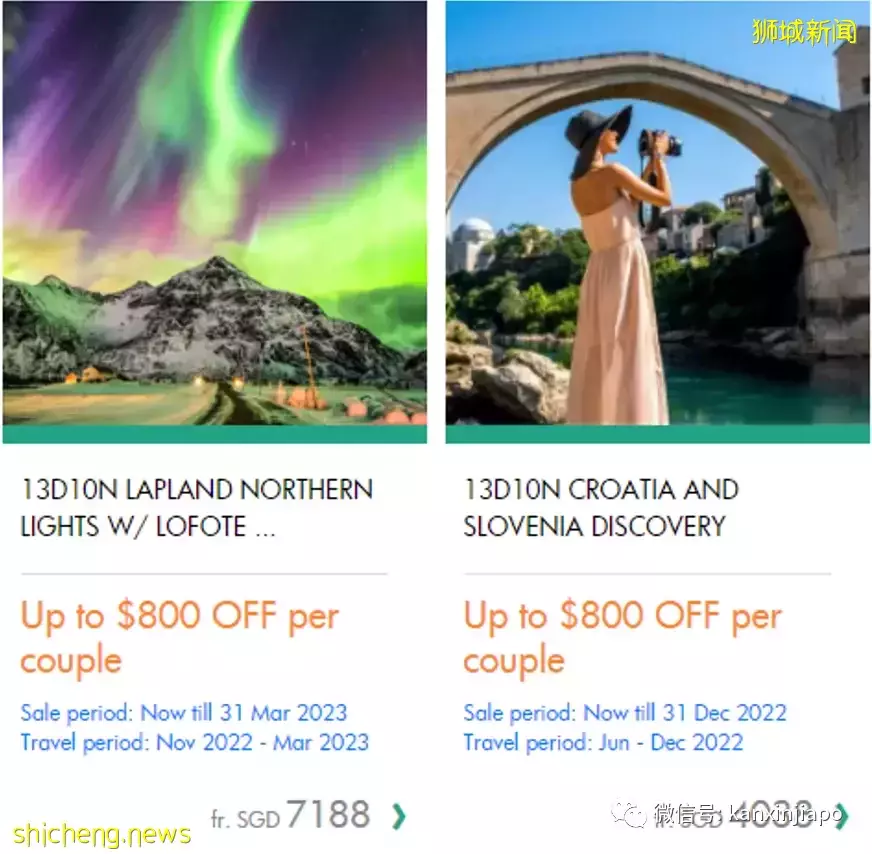

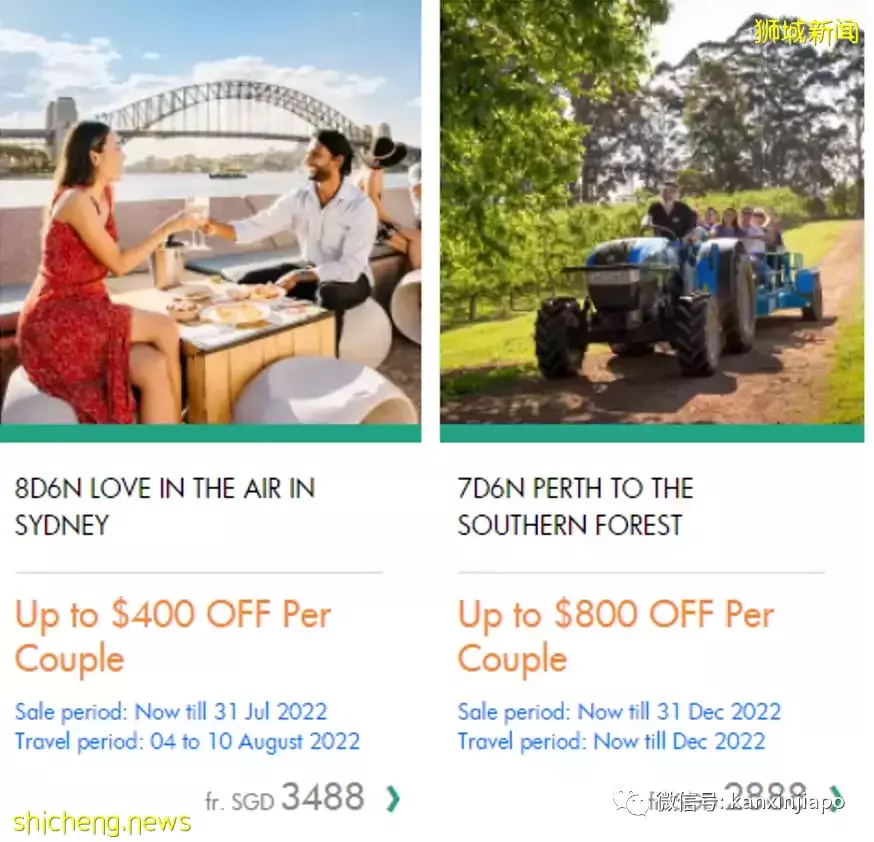

不只是新加坡开放,全球很多国家和地区都开放了,新加坡的一些旅行社已挂出了境外旅游广告。

自4月27日大开放以来,新加坡开始引来昔日的喧闹与繁华,从两年的深山穷谷一步一脚印坚毅往外走。这是自二战以来,新加坡最黑暗的深谷。

我不由得想起了去年的这首歌: “在这岛国,万众一条心 嘹亮歌声,朋友们齐声唱 前路漫漫,哪怕千万险 美丽明天,我们再度实现” 从深山穷谷重回文明世界,值得庆幸。但,谈不上庆祝。

这场与冠病-19病毒的交锋,在我看来,永远不会结束,也不会有胜利。更何况,在前方路上等着我们的,还有三场世纪挑战。

一个是信任与秩序,一个是经济难关,一个是气候变化。

“好日子”还在后头。 人类与病毒的相克相生

还是先说说病毒。

30亿年前,第一个碳基生命的始祖——原始细胞诞生。与原始细胞诞生的同时,病毒也横空出世。

从细胞的出现,生命向多样化复杂化演化,形成能够新陈代谢、对外界应激,并能自我复制的有机体。到了280万年前,人类的始祖出现,并演化至今。

另一方面,病毒的结构则十分简单,通常是一层核酸和蛋白质外壳,包裹着遗传物质。它无法自我繁殖,只能借用宿主的细胞寄生,才能进行自我复制。

例如普通感冒病毒,接触鼻腔的黏膜后,把它的遗传物质注射到上皮细胞里,人体细胞会在这种欺骗下帮助感冒病毒复制数百、数千个它的后代,然后这些后代病毒又会被释放到细胞外面去感染其它的细胞。

病毒很小,假设把冠病毒放大到普通米粒那么大,把1.7米高的人同比放大就相当于50公里,这比5个珠穆朗玛峰堆在一起还要高,可见病毒之小。

在30亿年的生命繁衍过程中,相比微生物,人类是后期物种,这就造成人类与微生物,包括病毒,形成共生体,而非你死我活。

绝大多数病毒对人类没有致病性,而且,许多病毒在支撑生态系统方面发挥着不可或缺的作用。另一些病毒可以维持生物有机体的健康,包括真菌、植物、昆虫和人类。

人类生活在这个共生体完美的平衡中。实际上,如果没有病毒,人类活不下去。

一个例子是人类的胎盘。有证据表明,人类的遗传密码来自于1.3亿年前感染人类祖先的古逆转录病毒。

《新华日报》报道,早期哺乳动物祖先利用基因组中多余的病毒片段,借助共生的逆转录病毒演化出了胎盘。而其他的共生病毒,又帮助人类从一团细胞最终变成了成熟的胎儿,并保护人类免受各种病原体的侵害,尔后顺利地呱呱落地。换句话说,若不是借助病毒蛋白质的话,就不会演化出最初的有胎盘哺乳动物,更不会有后来的人类。

每个人的DNA都携带有10万个左右的病毒的遗传信息,占据了人DNA的8-10%。这些病毒可能是在过去的数百万年里面不断的感染人类的原始祖先,并且把它们的遗传信息整合到了人类的DNA当中。

科学界普遍认为,在人类演化过程中,当瘟疫出现时,被病毒袭击的宿主,要么自身产生抗体得以适应而生存下来,要么死亡乃至于灭绝。人们在感染病毒之后,为了生存,自然会驱动身上的所有细胞予以反击,幸存下来的则一步步演化、强化。因此,病毒学家与人类学家们一致认为,病毒是人类演化最有力的驱动力。

还有另一个例子。所有生物都时刻需要的氧气,植物只为地球提供了大约25%的氧气,海洋里的微生物则提供了高达50%的氧气。有一种病毒叫噬菌体,专门感染并吞噬细菌,每天杀死20%的海洋微生物和50%的海洋细菌。通过淘汰微生物,噬菌体病毒确保产氧浮游生物有足够的营养进行高速率的光合作用,制造氧气,维持地球上的大部分生命,包括人类。

人类是伟大和渺小的双面体

与病毒相比,人类既伟大,又渺小。

人类之伟大,在于人体的构造之繁复与奥妙,也在于人脑之聪慧与灵敏。

人类之渺小,在于人体之脆弱,可以被肉眼见不到的病毒轻易放倒;也在于人脑之愚钝与笨拙,在新冠抗疫中,各种荒诞不经层出不穷,必定为人类史的二十一世纪篇章留下沉重的一笔。

在全球化的今天,人类社会、经济活动、人员流动,形成一个循环。循环得快,发展得快,循环断了,发展也就停滞了。

抗疫不是比赛,不存在谁赢谁输。新冠疫情是健康问题,在更大层面上是民生问题。抗疫是为了让全球社会尽快复苏,应该是人类共同的追求。全球社会上的任何一个重要环节断了,影响的远远不仅是自己,而是全世界的供应链,以及全世界人民的生活。

除了天花之外,人们至今未能战胜任何其他病毒,但人类仍在繁衍生息。

每一次全球疫情大流行,是对人类社会的一次淬火。人类必须勇敢面对淬火,并从中得到强化和力量。

在生存了几十亿年的病毒面前,人类只有谦卑,敬畏,道法自然。

在我们前方的三大挑战

对大部分人来说,可怕的新冠疫情已经翻页。

人们面对新冠不再畏惧,无论清零或共存,有些社会正在走向疫后新常态,有些则早已进入新常态,对新冠时刻在你我左右,司空见惯,习以为常。

说过了病毒和疫情,现在来说说三个更为严峻的世纪挑战:信任与秩序、经济难关、气候变暖。

一、信任的缺失与秩序的重建 过去十多年来,无论本土社会或国际社会,均出现程度不一的信任缺失。

这种信任缺失出现在一些社会上的人与人之间,出现在平民和精英之间,出现在企业和消费者之间,出现在治理者和被治理者之间,出现在国与国之间,也出现在国际集团之间。

信任的缺失,影响和限制了人们的行动和选择。信任缺失越严重的,相互沟通和理解就越难,隔阂和撕裂就越大。

隔阂和撕裂越大,双方的互相较劲就越大;互相较劲越大,分歧和敌意就越深。

(2022年斯里兰卡动乱。图源:网络)

除非有一股力量及时地、有效地进来化解,否则,分歧和敌意深化到一定程度之后,就会对秩序的稳定性形成威胁,甚至直接挑战、推翻现有秩序。

现有秩序是从工业革命的两百多年以来,通过两次世界大战奠定下来的。从二战结束到现在,在目前的国际秩序下,人类社会过了大半个世纪相对和平、稳定的生活。

过去十几年,一直到今天,我们正在见证这个秩序一步步地在失衡、重塑、力图重新取得平衡点。

这种秩序的颠覆和重建不仅发生在国际政治领域,更发生在经济和社会领域。全球产业链和供应链很可能发生斗转星移的根本变化。

不破不立。破和立,必定有成本和代价。

这些成本和代价就包括你我过去二三十年过惯了的安稳生活。

在可以预见的短中期未来,人类很可能面对萎靡不振的经济,以及更为频繁的动乱、饥饿,穷困潦倒。

如果你我足够幸运,在有生之年能见到国际秩序重新建立起来,就能开始享受新秩序带来的稳定和繁荣。

如果你我不够幸运,有生之年新秩序迟迟未能建立,那么,我们就会在破和立的过程中挣扎一生,夹缝求存,就像我们一百年前的祖辈一样。

未来难料,且行且珍惜。

二、全球经济难关

摆在全球面前的,是一个经济难关。

在新冠疫情和俄乌冲突之前,国际社会出现保护主义、单边主义、孤立主义,已经有相当一段时间了;出现新冠疫情和俄乌冲突之后,大概率将对国际秩序和政治格局形成进一步的影响和重塑,当然,包括经济的重新洗牌,以及各种利益的重新分配。

从2020年至今,新冠疫情造成许多国家本土社会、以及国与国之间的不平等进一步扩大。持续的低迷将加剧贫困和不平等。

今年第二季度,俄乌冲突进一步破坏了本已遭受疫情冲击的全球供应链,导致大宗商品如燃料和粮食价格快速上涨,对低收入国家的弱势群体的打击最大。

俄乌冲突也扰乱劳动力市场和国际贸易,造成全球金融市场动荡。为应对通胀高企,全球多个经济体加息,导致投资者降低风险偏好、全球金融条件收紧。

今年,发达经济体的通胀率预计为5.7%,新兴市场和发展中经济体的通胀率预计为8.7%。2023年之后,全球经济增速预计将放缓,并在中期回落至3.3%左右。

目前,我们见到一些国与国之间已经出现了某些领域的脱钩。在可预见的未来,至少今年底之前,这类脱钩恐怕只会增多,不会减少。

一些国家出现了企业外撤、产业链转移、资本转移的现象。这类撤离和转移不但对当地经济和民生形成压力,也会对区域经济格局形成影响。

这边既然有脱钩,那边就必然有新的勾连。完成脱钩和勾连之后,新的经济格局就会出现。

在这种新的经济格局下,你我的蛋糕是变大了?变小了?还是变没了?

根据IMF全球债务数据库的数据,2020年全球债务跃升了28个百分点,达到全球GDP的256%。政府债务增量占到全球债务增量的大约一半。

国际金融协会(IIF)最新数据显示,2021年全球债务总额首次突破300万亿美元,达到303万亿美元,创历史新高,全球债务与国内生产总值之比更是高达350%。

在新冠疫情期间,由于各国抗击疫情增加大量支出,全球政府债务在2021年达到创纪录的65.4万亿美元,2022年全球政府债务预计将继续激增9.5%,达到71.6万亿美元。

标准普尔评级公司预计,由于俄乌冲突和较高的债务展期要求,2022年,全球主权债务将达到10.4万亿美元,比疫情前的平均水平高近三分之一。