文 | 缓缓君

首发 | 缓缓说

01

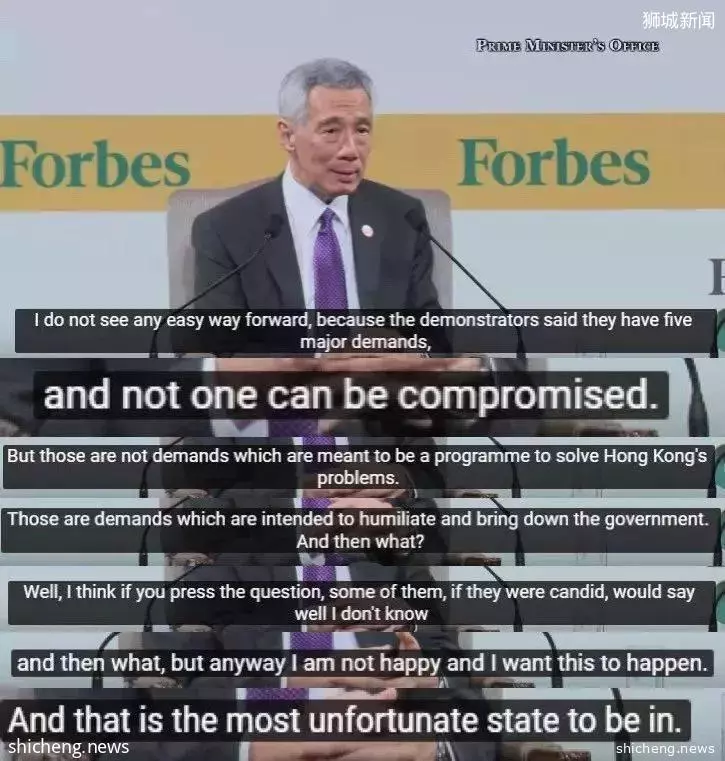

10月16日,新加坡总理李显龙在福布斯会议上谈到香港反对派的“五大诉求”时表示:

“这些诉求并不是用来解决香港问题的方案,而是为了羞辱和逼迫香港政府下台。如果你去问这些示威者,这五大诉求达成之后将如何,他们中的一些人会说我不知道,但我不高兴,所以我就要这么做。这是最不幸的事。”

李显龙还表示,反对派可以提出“我要普世选举权”这样的要求,但他们应该明白,香港并不是一个主权国家,而是个特别行政区,所以一切安排都必须遵照 “特别行政区”的框架——也就是《基本法》(即《中华人民共和国香港特别行政区基本法》)。

李显龙做这样的表态,一方面我觉得有外交目的上的考量(拉拢中国),但另外一方面,我相信这也是李显龙的肺腑之言。

就在前一天,李显龙在出席新加坡全国职工总会(NTUC)全国代表大会期间,有记者问,如果香港的事发生在同为“亚洲四小龙”的新加坡,会有什么后果。

李显龙回答说,如果香港的事发生在新加坡,那新加坡肯定完蛋,因为新加坡更加脆弱。

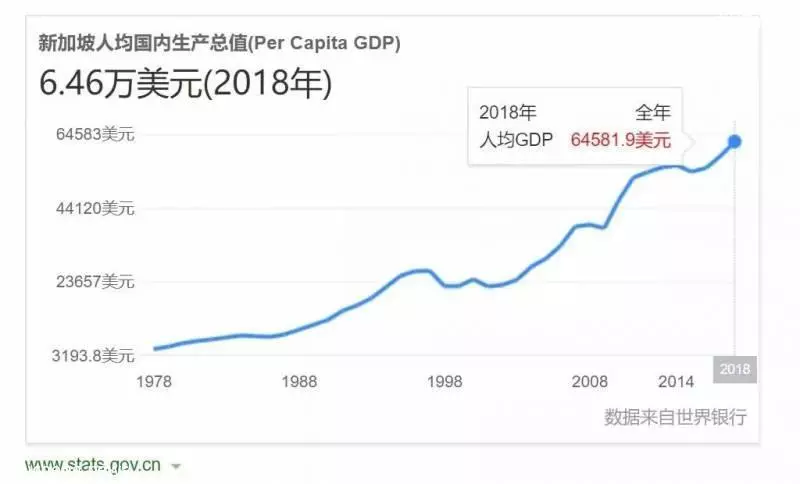

今天的新加坡,看上去已经较为发达(2018年人均GDP为6.46万美元),但这个国家有两个巨大的劣势:一是体量特别小,二是地缘环境极为复杂。

这就造成了新加坡无论是在内部治理还是在外交政策上,其容错性都是非常低的。

所以李显龙在提到新加坡更脆弱时,表情极为凝重。

在此之前,我还特别关注了李显龙在今年香格里拉对话和新加坡国庆日的两场演讲,我最大的感触就是“焦虑”,李显龙对新加坡当前的处境有一种深深的焦虑。

对此,我是非常能够理解的。

如果你去了解一下新加坡的历史,你去了解新加坡执政者一直以来的焦虑,你或许能够体会到,对于某些小国来说,“安全感”真的是一种奢侈品。

接下来就从新加坡的历史开始讲起。

02

新加坡是东南亚的一个岛国,其主岛位于马来半岛的最南端。

但如果你把地图放大看,你会发现它和马来西亚并不是连着的,中间隔了一条狭窄的柔佛海峡(宽度仅为1.2公里-4.8公里),柔佛海峡即为新加坡和马来西亚的国界。

在新加坡岛之外,其国土还包括另外63个小岛(都很小),总面积加起来719.1平方公里,相当于上海浦东新区面积的60%(浦东新区全区面积为1210平方公里),可以说是非常小了。

新加坡的人口为564万(浦东新区为550万,面积还比新加坡大2/3,由此可见新加坡的人口密度真的很高),其中华人大约占了3/4,其次为马来族(13.3%)、印度裔(9.1%)以及少量欧亚裔/混血(3.4%)公民。

从各个族群的比例来说,新加坡是一个以华人为主的国家,并且是全世界(除中国以外)唯一一个华人占多数的国家。

中国关于新加坡的文字记录,最早可追溯到三国时期。

当时东吴的将领康泰写了一本书《吴时外国传》,里面记载了一个名叫“蒲罗中”的地方,根据新加坡学者许云樵的考证,蒲罗中是马来语 Pulau Ujong 的音译,意为“马来半岛末端的岛屿”,即新加坡。

所以早在公元3世纪,中国就和新加坡有了交集。

但之后的1000多年,新加坡似乎被中国淡忘,直到元朝时期,皇帝专门派人出海寻找大象,期间路过一个叫“龙牙门”的地方,被认为是新加坡的吉宝港。

1330年,元朝航海家在远渡埃及的时候,也来到了新加坡,并将其记录在《岛夷志略》一书中。

(之所以将其命名为龙牙门,是因为新加坡港出口的位置有两个“龙牙”形状的石头耸立在海道两侧而得名)

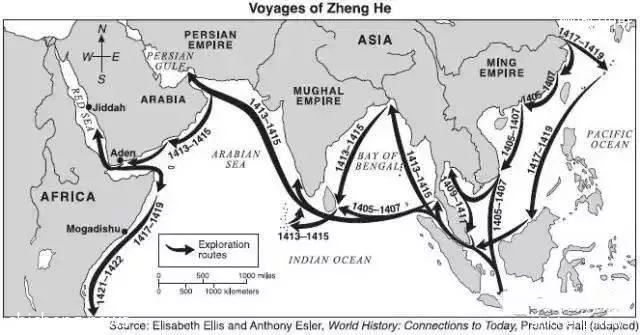

到了明朝郑和下西洋时,将其称为淡马锡(淡马锡是古爪哇语 Temasek 的音译,意为海城)。

在郑和下西洋前后,中国东南沿海一带已出现了小规模的“下南洋”活动(南洋是明清时期中国对东南亚的称呼,下南洋指中国人向东南亚区域经商和迁徙)。

而明末和清朝时期,则出现了大规模的去南洋地区打工、经商、移民的现象。

今天的新加坡华人,其祖辈被大多就是在“下南洋”时期迁徙过去的。

(中国东南沿海地区的居民之所以选择“下南洋”,一方面是为了经商或者躲避战乱,另一方面则和西方殖民者的优惠政策有关。在欧洲殖民时代,西班牙、荷兰、英国、法国等西方强国纷纷来到东南亚跑马圈地,占领殖民地。但这些殖民地开发程度很低,当地又缺乏足够的劳动力,所以西方殖民者通过各种优惠政策,包括许诺为华人提供临时安置房屋、食品供应以及免费的土地等等,以吸引华人向东南亚地区迁徙)

1819年,英国东印度公司的史丹福·莱佛士登陆新加坡岛,当时新加坡还属于柔佛王国(马来半岛上的一个封建王国)的领土。

1824年,新加坡被割让给了英国,成为英国的殖民地。

由于新加坡的地理位置非常好,正好扼守住了太平洋和印度洋之间的航运要道,并且水域宽敞,水深适宜,是天然的良港,所以受到了英国的高度重视。

一战结束后,英国更是斥5亿巨资在新加坡修建了一个海军基地。

然而,正是因为新加坡地理位置极为重要,所以它在二战期间成为了日本人侵略的主要目标之一。

就在发动珍珠港偷袭的次日,日本同时向马来西亚和新加坡发动了攻击,并成功击溃了当地的英国守军。

此后,日本人就对当地华人进行了系统性的肃清。

按照李显龙的说法(出自李显龙在香格里拉对话开幕式上的讲话):

“在长达三年零八个月的日据时期里,人民饱受压迫,在恐惧中度过了苦难岁月。”

03

在很长一段历史时期,生活在南洋地区的华人,他们的心态是复杂的。

一方面他们在南洋谋生,但另一方面,他们在身份认同上又认为自己是中国人。

所以无论是在孙中山发动辛亥革命还是在抗日战争时期,南洋华人都给予了巨大的支持。

孙中山创立的同盟会,其南洋总支部就设在新加坡。

抗日战争时期,在新加坡经商的华社领袖陈嘉庚号召南洋各地爱国华人、华侨成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”。

陈嘉庚自己带头出钱,并致电汪精卫反对其和日本进行和谈。

在中国的各沿海港口纷纷失陷之后,缅甸通过云南的滇缅公路成为了外部物资输入中国的重要通道,陈嘉庚得知祖国需要大量汽车司机和修理人员之后,又组织新加坡华人青年返回中国,以“南侨机工”的身份负责公路运输和汽车维修。

可以说,在抗战时期,新加坡华人,或者说整个南洋地区的华人,都在通过出钱、出人的方式支持祖国抗战。

(陈嘉庚自己逝世于北京,并被安葬在厦门,还是有很典型的落叶归根的思想的)

也正是因为这个原因,新加坡沦陷后遭到了日本人疯狂的报复。

日本第25军司令官山下奉文下令对新加坡华人开展“肃清行动”,大量华人被带到郊区或者海边进行集体枪决。

关于死难者人数,日本官方给出的数字是5000人,新加坡华社的说法是10万人,战后的审讯中有证据提出的数字约在2.5万人到5万人左右。

确切数字已无法确认,但毫无疑问的是,这是老一辈新加坡华人最惨痛的一段记忆。

1945年8月15日日本投降,新加坡华人最黑暗的时期终于过去了,英国殖民者也回来了。

但此时英国的威望早已大不如前,新加坡人提出了自治的要求。

在巨大的国际舆论压力下,英国同意成立新加坡自治邦(1955年至1962年),其首任总理为李光耀,也就是后来的“新加坡国父”。

然而,自治其实只是一个过度的手段,新加坡真正的目的是效仿很多前殖民地寻求独立。

但新加坡自己的体量又太小,所以他们的选择是和刚独立出来不久的马来西亚组成联邦,成为马来西亚的一部分。

1963年9月,新加坡脱离英国的统治,正式加入马来西亚。

然而3个月后,双方就爆发了公开的矛盾,李光耀批评马来西亚划拨给新加坡的预算不足。

新加坡华商也抱怨马来西亚中央政府专门针对华人实行歧视性的经济政策。

1964年,“马来人至上”的观念开始抬头,于是新加坡又爆发了严重的种族冲突。

1965年,以“巫统”为首的马来西亚执政联盟在国会紧急修改宪法,宣布将新加坡驱逐出马来西亚。

关于马来西亚驱逐新加坡的原因,此前有一种说法是为了一劳永逸地解决马来西亚的族群冲突问题,但毕竟新加坡占着马六甲海峡最好的位置,是东亚国家连通中东、欧洲和非洲的海上贸易的必经通道,就这么轻易放弃,我觉得“避免种族冲突”的说法多少有点解释力不足。

而且驱逐新加坡是以126票赞成、0票反对的结果全数通过的,我觉得这背后一定有其他原因。