三川殿屋顶

· 拜 殿 ·

穿过三川殿内的小院来到拜殿,前有一廊。廊上均以擂金画装饰,绘有一些典故,如前赤壁赋。另有一些彩绘的萝卜(闽南语谓之菜头,谐音“彩头”)、南瓜、寿桃等。柱杵则有老鼠咬南瓜的雕刻。

拜殿的门廊装饰也非常华丽。整座宫庙的彩绘瓷砖也非常美。

拜殿是的屋顶是重檐歇山顶,上有泥塑三牡丹、左右各有凤凰(构成二王图),还有暗八仙等图样。仔细观察,屋檐上有“风调雨顺”四字,还有鲤鱼跃龙门的图案。鸭蹼形的装饰体现的是福建地区的装饰特色。

放大可见泥塑图样

走到殿外,可以看到每一个飞檐都是五彩的卷草,飞檐之下都有一个长相滑稽的小人承托著。这个装饰叫“傻番抬庙角”,大多小人都是黑色面孔。有人说这个称呼和样式都说明当时华人对异族有歧视态度,但也有说这是自唐以来就有的一种传统建筑装饰。资料比较稀缺,我不敢肯定哪一个说法是正确的。另外在山墙一侧,有一只鱼尾小兽口衔花篮,虽然老师说这个花样叫“松鼠咬花篮”,但我怎么看这也不像松鼠,也查不到这个名称有何来历。关于这些装饰还有更多可以探讨研究的余地吧。

傻番抬庙角;松鼠咬花篮

拜殿到后殿的走廊上一样有许多彩绘,除了一些内涵丰富的花果蔬菜,还有虾蟹(二甲传庐)、元宝(连中三元)等等。几乎人们能想到的吉祥话都用谐音图画展示在庙中。

我想,之所以建筑匠人们要如此委婉地表达美好的祝愿,或许是希望信众们能够在来到庙中时,偶然看到这些图画并产生联想。这种间接式的表达更容易让人觉得这其中或有神谕,对人产生的心理暗示效果也更强。

4

团结的福建人

明朝郑和下西洋时泉州已成为其中一个出发口岸,当地的造船业、海运行业发达。而福建地区山多田少,向海外发展亦早有历史。于是过番下南洋的福建人如此之多也就不足为奇了。

从福建泉州或厦门出发,辗转到新加坡的途中要经过十三个港口,一边贸易一边驶向目的地。长途中一路凶险,能够平安抵达必然对他们所信奉的妈祖有无尽的感恩之情。天福宫曾经与粤海清庙、福德祠一样,都是面朝大海的神庙。人们一上岸便见到妈祖,或许原本不信奉妈祖的人也不由地会觉得妈祖在冥冥中保佑了自己一路。

厦门街壁画所绘,人们上岸就能看到天福宫

新加坡本地的福建人,一些是从明朝时期早已定居南洋的华侨,也有许多是新加坡开埠前后来到这里做苦力的新人。本地福建华侨为福建社群建造了如此豪华的庙宇,来到这里的同乡人心中必然有强烈的安全感。虽然在历史的长河中他们曾经分离,但那刻在记忆深处的乡音与共同的信仰让他们在这座岛上紧紧抱团在一起。在天福宫中有《建立天福宫碑记》,上面记载了信众所捐香火,少则近千多则数千,且多以公司社团名义捐赠,可见当时此地的福建社群之壮大。

此后在天福宫中,除了加入各种神明之外,许多福建人也将自己的祖先神主牌放在庙中。此时的庙不仅成为一个神庙,甚至成为一个宗庙。祖宗对于百姓的意义与神几乎相当。在后殿边的一间房内就有许多人供奉的祖先牌位,灯火长明,据说这也是天福宫主要的香火来源之一。

福建社群在新加坡势力的强大,不仅体现在一间庙宇。在第一篇文章中也提到过,一个社群的会馆几乎包办了整个社群从出生到死亡的方方面面。例如在天福宫后面的厦门街就有最早的华校义学之一——萃英书院。

萃英书院大门

萃英书院是闽帮内部的教育机构,只服务会馆成员子女,用闽南语进行教学,内容诸如四书五经之类。里面曾经还供奉文昌星君。现在的萃英书院仅剩一个大门,去参观那天也是大门紧闭,没能窥得门内的情况。

如今的各大华人社群均在教育界有所涉足,福建会馆自然也有,它的五所属校分别为道南学校、爱同学校、崇福学校、南侨小(中)学和光华学校。这些学校在当地都有良好的口碑,因此要就读这些学校与中国家长要送孩子进名校一般困难。首先,一定得是祖籍福建,且孩子的家长是会馆会员;其次,必须住得离学校近;最后在就近的家长之中,还要看谁在福建会馆、天福宫中做义工的时长更多……

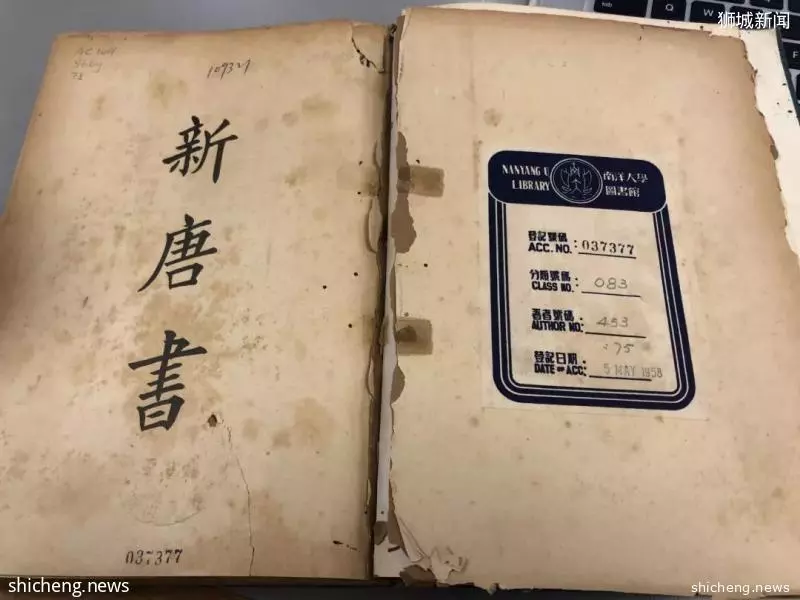

除了中小学之外,福建人创办的最有名的大学非南洋大学莫属。南洋大学是历史上第一所海外华人大学,由福建人陈六使在新加坡倡办。如今的新加坡国立大学,前身即为南洋大学。而新加坡国立大学的中文系,前身即为南洋大学文学院的中国语言文学系,采取的也是台湾高校的中文教学体系。在校时我曾在图书馆翻到南洋大学时期的藏书,颇有历史感。在南洋大学失其名称之后,原址创办了南洋理工大学,仍保留“南洋”二字以慰藉华人之情怀。

现位于NTU内的旧校门

南洋大学图书馆的藏书章

在医疗卫生方面也有福建社群的身影。新加坡的第三大医院——陈笃生医院,就是1844年由福建人陈笃生创建,他同样是推动天福宫建成的福建社群首领之一。

可见,一间庙凝聚了一个社群,一个社群给予社会巨大的回馈。华人带着神明落地的同时,也在此处深深扎根。今天,当我们走进天福宫,仍能见到新春佳节庙中为民众举办新年活动的热闹画面,能看见家长带着孩子们在孔诞日来感受华族文化,还能看到时不时有印度信众来此供奉。它不仅仅成为一代代华人在此生根发芽的见证,同时也成为直落亚逸这条街上各族裔和平相处的最好例证。

最近的新型肺炎闹得很凶,也带来一个悲喜交加的春节。

希望这场疫情能够尽快过去,祝福每一个人都能在未来的每一天平安健康。