三川殿屋頂

· 拜 殿 ·

穿過三川殿內的小院來到拜殿,前有一廊。廊上均以擂金畫裝飾,繪有一些典故,如前赤壁賦。另有一些彩繪的蘿蔔(閩南語謂之菜頭,諧音「彩頭」)、南瓜、壽桃等。柱杵則有老鼠咬南瓜的雕刻。

拜殿的門廊裝飾也非常華麗。整座宮廟的彩繪瓷磚也非常美。

拜殿是的屋頂是重檐歇山頂,上有泥塑三牡丹、左右各有鳳凰(構成二王圖),還有暗八仙等圖樣。仔細觀察,屋檐上有「風調雨順」四字,還有鯉魚躍龍門的圖案。鴨蹼形的裝飾體現的是福建地區的裝飾特色。

放大可見泥塑圖樣

走到殿外,可以看到每一個飛檐都是五彩的卷草,飛檐之下都有一個長相滑稽的小人承托著。這個裝飾叫「傻番抬廟角」,大多小人都是黑色面孔。有人說這個稱呼和樣式都說明當時華人對異族有歧視態度,但也有說這是自唐以來就有的一種傳統建築裝飾。資料比較稀缺,我不敢肯定哪一個說法是正確的。另外在山牆一側,有一隻魚尾小獸口銜花籃,雖然老師說這個花樣叫「松鼠咬花籃」,但我怎麼看這也不像松鼠,也查不到這個名稱有何來歷。關於這些裝飾還有更多可以探討研究的餘地吧。

傻番抬廟角;松鼠咬花籃

拜殿到後殿的走廊上一樣有許多彩繪,除了一些內涵豐富的花果蔬菜,還有蝦蟹(二甲傳廬)、元寶(連中三元)等等。幾乎人們能想到的吉祥話都用諧音圖畫展示在廟中。

我想,之所以建築匠人們要如此委婉地表達美好的祝願,或許是希望信眾們能夠在來到廟中時,偶然看到這些圖畫並產生聯想。這種間接式的表達更容易讓人覺得這其中或有神諭,對人產生的心理暗示效果也更強。

4

團結的福建人

明朝鄭和下西洋時泉州已成為其中一個出發口岸,當地的造船業、海運行業發達。而福建地區山多田少,向海外發展亦早有歷史。於是過番下南洋的福建人如此之多也就不足為奇了。

從福建泉州或廈門出發,輾轉到新加坡的途中要經過十三個港口,一邊貿易一邊駛向目的地。長途中一路兇險,能夠平安抵達必然對他們所信奉的媽祖有無盡的感恩之情。天福宮曾經與粵海清廟、福德祠一樣,都是面朝大海的神廟。人們一上岸便見到媽祖,或許原本不信奉媽祖的人也不由地會覺得媽祖在冥冥中保佑了自己一路。

廈門街壁畫所繪,人們上岸就能看到天福宮

新加坡本地的福建人,一些是從明朝時期早已定居南洋的華僑,也有許多是新加坡開埠前後來到這裡做苦力的新人。本地福建華僑為福建社群建造了如此豪華的廟宇,來到這裡的同鄉人心中必然有強烈的安全感。雖然在歷史的長河中他們曾經分離,但那刻在記憶深處的鄉音與共同的信仰讓他們在這座島上緊緊抱團在一起。在天福宮中有《建立天福宮碑記》,上面記載了信眾所捐香火,少則近千多則數千,且多以公司社團名義捐贈,可見當時此地的福建社群之壯大。

此後在天福宮中,除了加入各種神明之外,許多福建人也將自己的祖先神主牌放在廟中。此時的廟不僅成為一個神廟,甚至成為一個宗廟。祖宗對於百姓的意義與神幾乎相當。在後殿邊的一間房內就有許多人供奉的祖先牌位,燈火長明,據說這也是天福宮主要的香火來源之一。

福建社群在新加坡勢力的強大,不僅體現在一間廟宇。在第一篇文章中也提到過,一個社群的會館幾乎包辦了整個社群從出生到死亡的方方面面。例如在天福宮後面的廈門街就有最早的華校義學之一——萃英書院。

萃英書院大門

萃英書院是閩幫內部的教育機構,只服務會館成員子女,用閩南語進行教學,內容諸如四書五經之類。裡面曾經還供奉文昌星君。現在的萃英書院僅剩一個大門,去參觀那天也是大門緊閉,沒能窺得門內的情況。

如今的各大華人社群均在教育界有所涉足,福建會館自然也有,它的五所屬校分別為道南學校、愛同學校、崇福學校、南僑小(中)學和光華學校。這些學校在當地都有良好的口碑,因此要就讀這些學校與中國家長要送孩子進名校一般困難。首先,一定得是祖籍福建,且孩子的家長是會館會員;其次,必須住得離學校近;最後在就近的家長之中,還要看誰在福建會館、天福宮中做義工的時長更多……

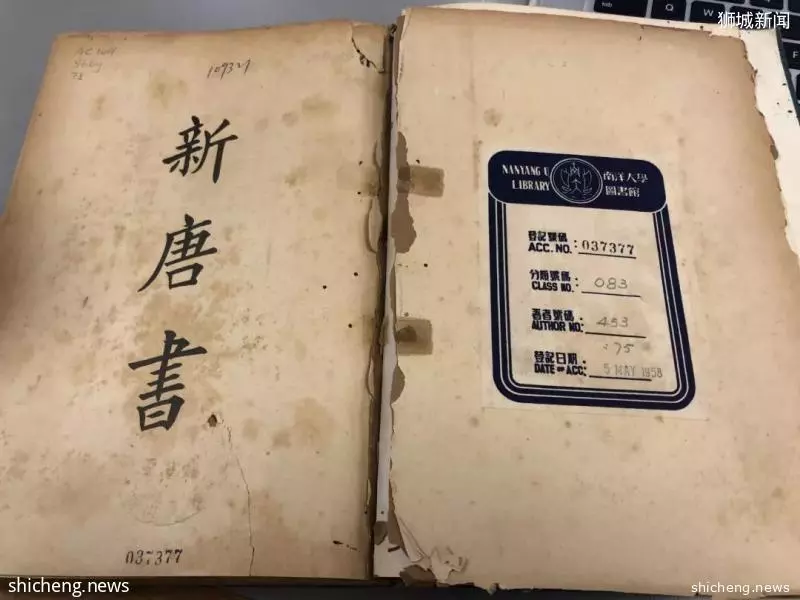

除了中小學之外,福建人創辦的最有名的大學非南洋大學莫屬。南洋大學是歷史上第一所海外華人大學,由福建人陳六使在新加坡倡辦。如今的新加坡國立大學,前身即為南洋大學。而新加坡國立大學的中文系,前身即為南洋大學文學院的中國語言文學系,採取的也是台灣高校的中文教學體系。在校時我曾在圖書館翻到南洋大學時期的藏書,頗有歷史感。在南洋大學失其名稱之後,原址創辦了南洋理工大學,仍保留「南洋」二字以慰藉華人之情懷。

現位於NTU內的舊校門

南洋大學圖書館的藏書章

在醫療衛生方面也有福建社群的身影。新加坡的第三大醫院——陳篤生醫院,就是1844年由福建人陳篤生創建,他同樣是推動天福宮建成的福建社群首領之一。

可見,一間廟凝聚了一個社群,一個社群給予社會巨大的回饋。華人帶著神明落地的同時,也在此處深深紮根。今天,當我們走進天福宮,仍能見到新春佳節廟中為民眾舉辦新年活動的熱鬧畫面,能看見家長帶著孩子們在孔誕日來感受華族文化,還能看到時不時有印度信眾來此供奉。它不僅僅成為一代代華人在此生根發芽的見證,同時也成為直落亞逸這條街上各族裔和平相處的最好例證。

最近的新型肺炎鬧得很兇,也帶來一個悲喜交加的春節。

希望這場疫情能夠儘快過去,祝福每一個人都能在未來的每一天平安健康。