直落亞逸街上最豪華的華人廟宇莫過於天福宮,那也是福建社群的中心。在天福宮的對面是一幢玻璃外牆的寫字樓,大概誰也想不到,這裡竟是新加坡福建會館的所在。就從這會館建築,便知福建社群經濟實力之強大。

福建會館

天福宮建於1842年,但早在1810年就有華人在此處設壇奉祀了。1839至1842年,一群泉州人為主的福建幫建造經營,並請潮州工匠進行裝飾,才有了這樣一座潮州、福建混搭風格的華美建築。

福建會館正對面的天福宮

1

廟堂兩側的小院

天福宮的規模在小小的直落亞逸街上真可稱得上豪華,除了三進廟宇,兩側還各有一個別院及三層亭閣。

(神明)左邊的院落是慶德樓,拜天官、地官、水官,它是來自馬六甲的福建社群互助團體,如今轉讓給新加坡道教協會,更名為新加坡玉皇宮,時常在重要的節慶及神誕日舉辦活動。某天去參觀時恰好遇到慶德樓的蓮花三太子來天福宮參拜,錄了一段小視頻。

右邊的院落則是崇文閣及福建會館舊址,因《興建崇文閣碑記》中載有:

於道光己酉年興建,至咸豐壬子年落成,其巍然在上者所以重祀梓潼帝君也,其翼然在下者所以為師生講授也,側為小亭以備焚化字紙……

一般認為它是新加坡第一間華文學校。現在的崇文閣已非學校亦非宗教場所,裡面是咖啡館和音樂和博物館,並有娘惹瓷磚藝廊,足以給參觀直落亞逸的你一份驚喜。

崇文閣和舊福建會館

2

天福宮中的神明

天福宮是一座回字形格局的三進三殿式建築。中門、龍門、虎口構成第一殿:三川殿;正中最大的為拜殿,即正殿;最內為稍矮的後殿。

拜殿中主祀天后媽祖,同在拜殿的還有關聖帝君、保生大帝。

網圖。在天福宮拜殿有工作人員禁止香客拍照,因此我沒能拍到殿內照片。

拜殿的正中央是媽祖,上方牌匾書有「神昭海表」,點名為護航之神。媽祖的右手邊為保生大帝,傳說為生於泉州安溪的吳真人,是著名醫神,其匾上書有「護國庇民」。媽祖左手邊為關聖帝君,因後世有對聯將關公與孔子並稱:「山東一人作春秋,山西一人讀春秋」,因此匾上書有「山西一人」。

有意思的是,在泉州,媽祖和保生大帝是不可能在同一廟宇中的,這裡還有一段故事。民間傳說媽祖與保生大帝本要婚配,但媽祖偶見牛羊產子之苦於是悔婚,保生大帝因此而懊惱,所以每年媽祖誕辰在其繞境時施法降雨,不讓媽祖盛裝;而媽祖也不甘示弱,在每年保生大帝誕辰施法颳起大風,不讓保生大帝戴帽子。

網圖。保生大帝畫像。

或許在南洋沒有這種傳說(推測是由於氣候不同於中國,媽祖和保生大帝誕辰日沒有風雨?),於是他們就一同坐在拜殿接受人們的奉祀了。

從這三個主祀神也能看出,當來自福建的華人漂洋過海來到這裡,最重視的無非是路途平安、身體健康,以及同鄉人的兄弟義氣。

在拜殿中還有天福宮最為著名的一塊匾,1907年光緒御書的「波靖南溟」,這也是無數過番客的願望,期盼能夠在神明庇護之下平平安安抵達南洋。

在後殿和偏殿中還有其他的陪祀神,如觀音、孔子,還有開漳聖王、城隍爺、伽藍菩薩、大二爺伯、千里眼、順風耳等等。

這裡要說的一點是,在新加坡有許多寺廟中都會供奉多神,一些廟裡還會有多個神壇,各個神壇中甚至有重複的神,這與中國的許多廟宇不太相同。這些廟在新加坡成為「聯合廟」或「聯合宮」,這些宮廟的建成是由於政府在進行城市規劃時不得不拆除許多廟宇,於是信眾們為了香火的延續,商議把各自的神放在同一間廟中,彼此不分高低貴賤。雖然如此一來,廟宇建築與神格一一對應的講究失去了意義,但這也是出於對民眾宗教需求的尊重所作的權宜之計。

後殿的觀音

天福宮東西兩側偏殿多有神位,圖中大概是五殿閻王和大二爺伯。

在天福宮「回」字形東北角還有一個許願井,許多信眾和遊客前來,投一枚錢幣之後搖鈴許願,據說也挺靈驗的。

許願井

3

會說話的建築裝飾

間架與開間

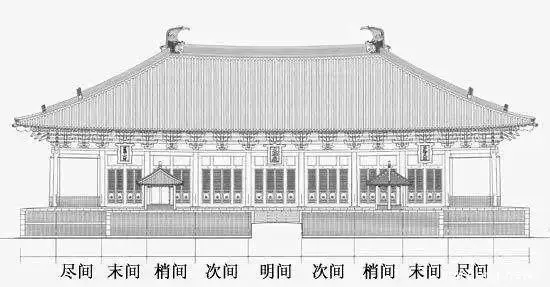

看一座建築,除了「看門道」(看門的大小、顏色,門前的路)之外,還能從開間了解其中主人的地位等級。根據明代第宅登級制度,一二品官員的廳堂為五間九架,下至九品官的廳堂為三間七架,庶民廬捨不得超過三間五架,且禁用斗拱和彩色(間指面闊開間,架即梁架)。

九開間

梁架

而大殿的開間有九開間、七開間、五開間、三開間及單間。九開間是天子、七開間為王爺、五開間則是異性大臣。紫禁城中的太和殿現有十一開間,據說是因為滿人認為自己比明代皇帝更高一等,從九間改建的。一般的孔廟為五開間,因其為異姓「素王」,而新加坡常見的大伯公廟,依據神格應為單開間。天福宮雖然在直落亞逸稱得上第一華麗,但其實細看其門,僅為三開間的廟宇,這表示其神格並不算太高。

太和殿十一開間

曲阜孔廟的用了九開間,北京孔廟也是如此,可能更抬高了孔子的地位。

其他一些地方的孔廟似乎多為五開間。

馬來西亞古晉壽山亭大伯公廟,雖然華麗但僅為單開間。

天福宮只有三開間(仔細看香客有驚喜)

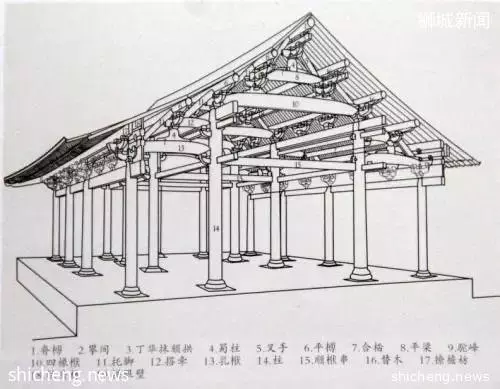

整座天福宮由大匠作規劃,以屋頂的火圈定出中軸線,並定位建築高度。天福宮與福建會館的建築材料很多也都來自福建,隨人而來的還有建築材料。由於船可能會翻覆,需要壓艙石,一些壓艙石也成了建築石料。

裝 飾

進行建築裝飾的匠師除了來自福建,也有許多來自潮汕地區。因此,可以在天福宮的屋頂上看到許多與粵海清廟類似的剪黏作品。

一種建築裝飾上的做法被稱之為「對場」,在天福宮的建造過程中,原本已在新加坡的潮州師傅和特地從潮州請來的師傅進行裝飾比賽,以中軸線為界,東西兩側給定固定的裝飾元素進行自由發揮。因此,在天福宮中,可以看到東西兩側的裝飾,同樣是佛手瓜、壽桃等,卻有著較大差異。來參觀時不妨看看哪一邊的手藝更加精妙。

· 三川殿 ·

在走進這座廟宇前,三川殿的上方就已經讓人眼花繚亂。

檐下有許多飛天仙女雕塑,亦為建築是對場比賽的一個例證。在垂花上有「動乾坤,振聖德」的字樣,是朝內給神明看的。門前有完整石雕的龍柱,但雕工不是特別精緻。牆堵上有淺浮雕標明龍門虎口的方位。在龍虎門旁有「螭虎團爐」的透雕花窗,即螭虎(以龍為原型)團團圍住香爐的樣子。門上繪製的龍也有講究,若龍朝下則為「覆地龍」,朝上則為「翻天龍」。

飛天

只拍到垂花上的「乾坤」二字,戳大圖找找看

覆地龍

門神亦大有來頭。天福宮的主祀神為媽祖,因此門神多為太監、宮女之類的樣式。這裡的門神手持雲帚(浮塵),即為太監的形象。有趣的是,其中幾位門神的長相併非華人樣貌,更像是印度人。

兩位門神:一位像印度人,一位像華人。

另外,在三川殿我們就已經可以找到諸多祝福意象的裝飾繪畫。在三川殿梁架上的彩繪與擂金畫中,有二王圖(牡丹、鳳凰)、荔枝、佛手瓜、石榴、壽桃等,都較為符合香客前來拜媽祖希望求平安求子的目的。而還有一些比較有趣的組圖,將其中內容聯繫起來能夠得到一些吉祥話,例如老鷹和荔枝,表示「應多利」,鷺鷥和蓮花表示「一路連發」,旗幟、彩球、筆、印章,表示「祈求必應」等等。

走進三川殿後可以看到屋頂上方,中間有剪黏牡丹(從建廟時保存至今),旁邊還有松鼠、葡萄的樣式,都表示多子。