过渡期

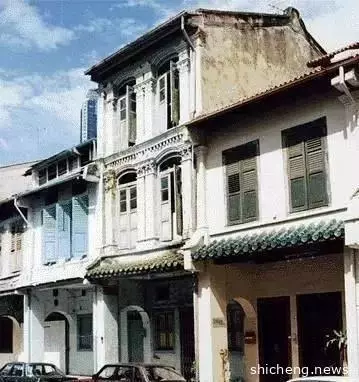

给店屋带来转机的是数千公里外的埃及。随着苏伊士运河的开通和蒸汽船的使用,欧洲与远东的贸易骤增。新加坡东西方枢纽的作用突显出来,在初露端倪的全球贸易中,成为一个重要的港口。英国政府决定把新加坡从印度当局独立出来,直接进行管辖。随着公共设施和政府管理方面的投入,新加坡的治安状况好转。人口贩卖、强迫卖淫和地下帮会被压制。移民来的华人开始有了定居的想法。他们改变了传统的两层小楼制式,把店屋建成三层或者两层加一层阁楼。店屋的装饰也开始模仿英国人的公共建筑,染上了西洋风。

中式巴洛克

到了20世纪初,新加坡迎来经济大繁荣。这轮经济繁荣的两大功臣是橡胶和锡。从南美移植来的橡胶树很适应当地的气候。随着美国工业发展,橡胶成为重要的进口原料。而马来西亚锡矿的开发,则得益于新兴的罐头产业。一大批新加坡华商抓住了这个好机遇,在马来西亚开橡胶园和锡矿,运往新加坡加工,再销往全世界。快速富裕起来的华商在店屋上彰显自己的财富和品味。他们在店屋正面堆叠上大量中国风味的浮雕和装饰,使用夸张的造型,形成了所谓的“中式巴洛克”风格。

artdeco

到了1930年代,现代主义又在世界范围内推动了装饰风艺术(Art Deco)。建筑模仿工业产品的样子,采用几何图形和流线型装饰。装饰风艺术是由一批留学西方的建筑师引进的。由于新加坡当局更加严格的规范,传统匠人推出建筑市场,改由留学西方的建筑师接手。另一方面,华商的财富在世界性大萧条中遭到打击。装饰风建筑样式简单,既省工又省钱,正好减轻店屋主人的负担。到了四五十年代,坚固的钢筋混凝土提供了更加廉价的建屋方案。店屋变得现代而单调,失去了过往的风格。

5. 余韵留存

二战爆发前,店屋达到巅峰,构成了新加坡的主要市貌。但灾难悄悄降临。

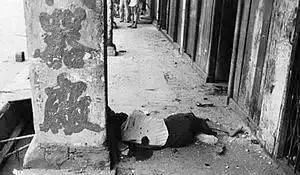

日本轰炸

日本人偷袭珍珠港的同时,启动了“南进行动”。这一行动旨在获得东南亚的石油,正是日本发动太平洋战争的根本目的。新加坡作为英国统治东南亚的中心,遭到日本飞机的狂轰乱炸。大量采用木结构的店屋遭到严重破坏。日本人的坦克最终从马来西亚开到新加坡的中国城。日本宪兵队踹开一间间店屋的大门,抓走数万华人枪决,以报复南洋华人对抗日活动的资助。

组屋

随着日本战败和新加坡独立,破旧的店屋成了旧时代的象征。被马来西亚踢出联邦的新加坡既缺乏资源,又没有军事保护,时时处在被吞并的危机。国父李光耀开始了一系列激进的改革,用强力的手段推动发展,以谋求岛国的生存空间。在发展的大旗下,店屋成了落后的象征,被整栋整栋的拆除。政府以低价征收相关的土地,为公共住屋计划做准备。一座座高大的楼房取代了过往的店屋。民众们迫不及待的住进了干净、便利但样式单一的组屋。店屋则日渐稀少。

翻新

大建设一直持续到八十年代,新加坡已经成为“亚洲四小龙”之一。但这座制造业发达,满是银行和跨国公司的现代都市,却失去了吸引游客的魅力。曾经急着告别过去的新加坡人才惊醒过来,想起要保护所剩无几的店屋。中国城、小印度和甘榜格南被划为历史保护区。在政府的强力政策下,店屋得到全面的翻新。新型建筑材料替代了脆弱的木结构,现代化的排水和空调设施也被引入店屋。店屋的墙面上漆上了清新的颜色,各色装饰也翻修一新,成为欧美游客最趋之若鹜的观光地。

改造后的店屋

改造后的店屋成为投资热点。一些店屋成为风味十足的宾馆,还有些成为闹市中的豪宅。创业团队也把工作地点选在店屋中,仿佛这些样式多变的小房子能激发出创新的想法。中国城的店屋开起了各式中餐馆,来自中国的大厨每天照常忙碌。时间久了,师傅们渐渐习惯了瘦长的店屋,虽然依然会怀念家乡方方正正的院子。

(感谢作者@Vamei授权转载。本文原载于澎湃新闻·私家历史)