過渡期

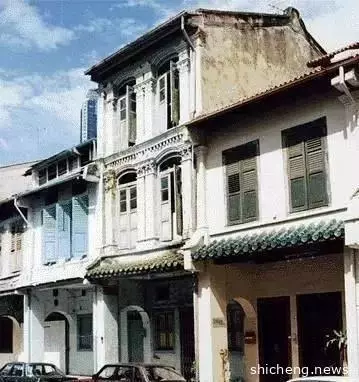

給店屋帶來轉機的是數千公里外的埃及。隨著蘇伊士運河的開通和蒸汽船的使用,歐洲與遠東的貿易驟增。新加坡東西方樞紐的作用突顯出來,在初露端倪的全球貿易中,成為一個重要的港口。英國政府決定把新加坡從印度當局獨立出來,直接進行管轄。隨著公共設施和政府管理方面的投入,新加坡的治安狀況好轉。人口販賣、強迫賣淫和地下幫會被壓制。移民來的華人開始有了定居的想法。他們改變了傳統的兩層小樓制式,把店屋建成三層或者兩層加一層閣樓。店屋的裝飾也開始模仿英國人的公共建築,染上了西洋風。

中式巴洛克

到了20世紀初,新加坡迎來經濟大繁榮。這輪經濟繁榮的兩大功臣是橡膠和錫。從南美移植來的橡膠樹很適應當地的氣候。隨著美國工業發展,橡膠成為重要的進口原料。而馬來西亞錫礦的開發,則得益於新興的罐頭產業。一大批新加坡華商抓住了這個好機遇,在馬來西亞開橡膠園和錫礦,運往新加坡加工,再銷往全世界。快速富裕起來的華商在店屋上彰顯自己的財富和品味。他們在店屋正面堆疊上大量中國風味的浮雕和裝飾,使用誇張的造型,形成了所謂的「中式巴洛克」風格。

artdeco

到了1930年代,現代主義又在世界範圍內推動了裝飾風藝術(Art Deco)。建築模仿工業產品的樣子,採用幾何圖形和流線型裝飾。裝飾風藝術是由一批留學西方的建築師引進的。由於新加坡當局更加嚴格的規範,傳統匠人推出建築市場,改由留學西方的建築師接手。另一方面,華商的財富在世界性大蕭條中遭到打擊。裝飾風建築樣式簡單,既省工又省錢,正好減輕店屋主人的負擔。到了四五十年代,堅固的鋼筋混凝土提供了更加廉價的建屋方案。店屋變得現代而單調,失去了過往的風格。

5. 餘韻留存

二戰爆發前,店屋達到巔峰,構成了新加坡的主要市貌。但災難悄悄降臨。

日本轟炸

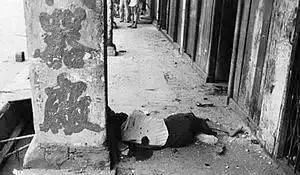

日本人偷襲珍珠港的同時,啟動了「南進行動」。這一行動旨在獲得東南亞的石油,正是日本發動太平洋戰爭的根本目的。新加坡作為英國統治東南亞的中心,遭到日本飛機的狂轟亂炸。大量採用木結構的店屋遭到嚴重破壞。日本人的坦克最終從馬來西亞開到新加坡的中國城。日本憲兵隊踹開一間間店屋的大門,抓走數萬華人槍決,以報復南洋華人對抗日活動的資助。

組屋

隨著日本戰敗和新加坡獨立,破舊的店屋成了舊時代的象徵。被馬來西亞踢出聯邦的新加坡既缺乏資源,又沒有軍事保護,時時處在被吞併的危機。國父李光耀開始了一系列激進的改革,用強力的手段推動發展,以謀求島國的生存空間。在發展的大旗下,店屋成了落後的象徵,被整棟整棟的拆除。政府以低價徵收相關的土地,為公共住屋計劃做準備。一座座高大的樓房取代了過往的店屋。民眾們迫不及待的住進了乾淨、便利但樣式單一的組屋。店屋則日漸稀少。

翻新

大建設一直持續到八十年代,新加坡已經成為「亞洲四小龍」之一。但這座製造業發達,滿是銀行和跨國公司的現代都市,卻失去了吸引遊客的魅力。曾經急著告別過去的新加坡人才驚醒過來,想起要保護所剩無幾的店屋。中國城、小印度和甘榜格南被劃為歷史保護區。在政府的強力政策下,店屋得到全面的翻新。新型建築材料替代了脆弱的木結構,現代化的排水和空調設施也被引入店屋。店屋的牆面上漆上了清新的顏色,各色裝飾也翻修一新,成為歐美遊客最趨之若鶩的觀光地。

改造後的店屋

改造後的店屋成為投資熱點。一些店屋成為風味十足的賓館,還有些成為鬧市中的豪宅。創業團隊也把工作地點選在店屋中,仿佛這些樣式多變的小房子能激發出創新的想法。中國城的店屋開起了各式中餐館,來自中國的大廚每天照常忙碌。時間久了,師傅們漸漸習慣了瘦長的店屋,雖然依然會懷念家鄉方方正正的院子。

(感謝作者@Vamei授權轉載。本文原載於澎湃新聞·私家歷史)