不知不觉,叮当也已经三岁多了,身边的朋友时不时会问我是否在关注小学的事情。

有时带着孩子在路上,会收到好多教育中介机构的传单。除了本地的私立学校,还有香港的,甚至新加坡的。

本来还觉得为时过早的我,也不禁倍感压力。

前些天和朋友们聚会,聊起孩子的教育,我更深刻地感受到,现在的孩子,压力远超想像。

国内教育全民焦虑的环境下,她们向往香港和新加波的教育,但是那边的教育会更好吗?

01

去年看过一部香港的纪录片《没有起跑线》,真是让我切身体会到了什么叫做“疯魔”。

开篇就有一段话:

“不知从何开始,我们这一代人被按在了同一条线上——赢在起跑线。人人都在同一条跑道,竞争,比较,永无休止。有人说,这种疯狂竞争,你不找它,它也会找上你。”

▌怪兽父母

在香港,有些父母让孩子一天上两个幼儿园。早上去政府发放学券的幼儿园,享受免费资源,学粤语;下午就自费去国际班,学普通话和英文。

只花一份钱学两文三语,完美!

用培训班塞满孩子的空闲时间。钢琴八级都没啥用了,越罕见的乐器越好,最好小学前就达到表演级。

用计时器辅导孩子做作业,中途去上厕所,无论大小便只能在三分钟内。

最夸张的是一个怀二胎的妈妈,为了让孩子赶上学校的招生时间,从排卵日就开始计算,找好最佳受孕时间,可谓是赢在射精前,赢在子宫里.....

▌只懂输赢的孩子

在父母高强度的“操练”下,孩子们看起来的确很优秀。

有些二年级学生能熟练掌握两文三语,轻松搞定基本电路模型。

放学后还参加各种活动,游泳、乐高、舞蹈,甚至编程啦,简直是全能小天才。

但这些让人隐隐有些担忧。

有个小女孩,才四年级,内驱力很强,非常上进。

不过她的价值观都建立在输赢上:

因此她每天都拚命鞭策自己学习,生怕有一点退步。

好多家长或许会觉得,这孩子多省心啊。但值得警惕的是,这样的孩子,没有学会赞扬别人的好,也没学会面对自己的“输”。

一旦引以为豪的成绩接二连三遭到挫折,带来的打击难以计量。

强中自有强中手,又有谁能保证次次拿第一呢?

▌教育资源的分配不公

家长们也不是一开始就愿意当怪兽父母,有一个父亲说得好,这场集体的推娃行为,就像丧尸病毒,没有家庭能独善其身。

一个如此普遍的现象,根源或许在制度上。

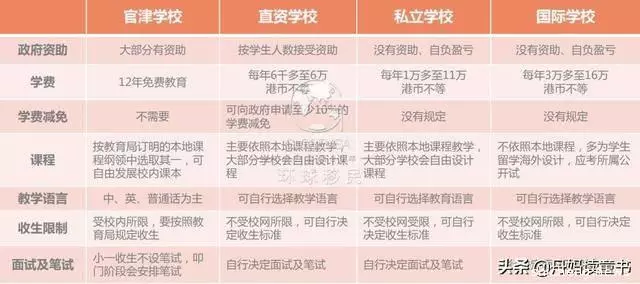

香港虽有几百所中小学,但是优秀的资源,集中在一些名校上。

一些有名的国际学校和直资中学,每年进入美国常青藤或是英国牛津、剑桥的人数足以秒杀内地所有重点高中。

官立学校里也有大量的名校,学生欧美名校或本地重点大学的青睐。

(香港学校主要的构成)

由于香港盛行小班教学,小学每班人数少则十多个,多则二十多个。因此家长们即便是翻山越岭,通勤一两个小时,也要争夺名校资源。

▌没钱没人脉读不了书?

香港幼升小基本上有三轮。

第一轮,报名私立/直资小学和国际小学,只要学校通过就可以入学。

有的名校竞争太激烈,连直资的幼儿园都成香饽饽,甚至50万港币才能得到一个面试机会。

第二轮,是向心仪的官津学校申请,在香港,官津学校大部分受学区限制。

好的校区,每平方米大概30万以上;若是租房,实用80平米的租金常常不低于4万/月,实用30多平米的租金也不低于2万/月。

如果申请的学校中,有兄弟姐妹在该学校就读,或父母在该小学就职,那么这部分人就必获录取,名额高达30%。

一些家长为了获取这样的名额,甚至排著队去学校应聘校工。

美国名校虽然也有优先照顾校友的潜规则,但将“世袭制”赤裸裸写进政府公文的,似乎只有香港了。

若第一二轮都不获录取,就参加政府组织的官津小学的随机抽签派位,但符合家长期望值的概率不高。

因此部分家长选择带孩子去学校进行“叩门”面试,作最后的争取。

但名校往往会收到几百份申请,竞争非常激烈!这时,优秀的学习基础和五花八门的培训证书就派上用场。

有统计显示,香港家长,平均为孩子报5.6个培训班,最多的11个。

家长除了送孩子去学习技能,培训班也成为孩子建立人脉的试验场。

好不容易进入学校,老师们却当起甩手掌柜,把家长们往培训班里推。

除了学业之外,一些学校还布置各种各样的课外亲自互动。

比如,突然要求孩子们提供和家长一起旅游的照片。

有时要求提供一些例如生日聚会的表现等等。

无形之中也兴起家长的攀比之心。你去日本旅游,我就要去瑞士;你办生日请了20个人,我就要请50个....

为此,好多父母长期处于抑郁状态,常为一点小事发脾气,甚至想自杀,不断感慨养娃不易。

在纪录片里,几个妈妈粗略统计,要供孩子读到大学毕业,起码需要500-800万港币。

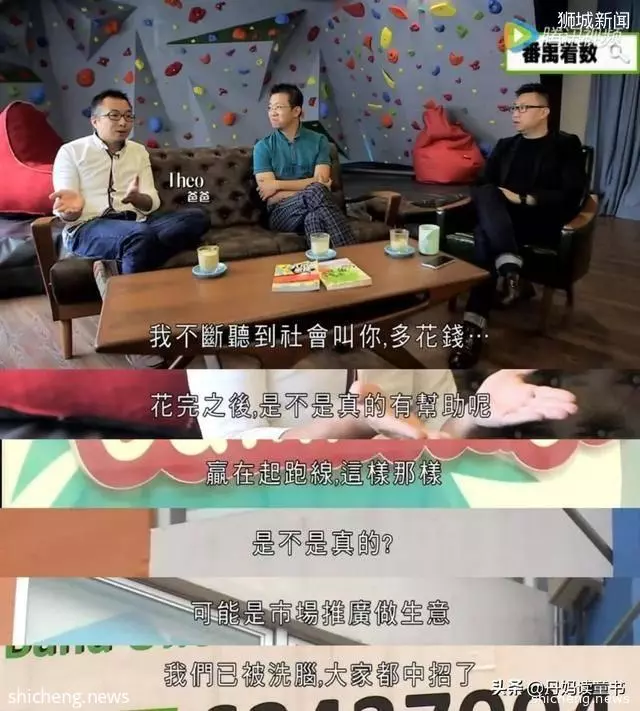

一些父亲甚至怀疑疯狂的背后,是一场商业的阴谋。

不否认,在高强度的推娃中,香港孩子在早期领先大部分内地孩子,这对如今的家长们是巨大诱惑。

这场焦虑战争似乎是没有尽头。

02

香港这么可怕,其他地方如何?

叮当幼儿园同学过生日,和妈妈们说到新加波教育。有妈妈说想花160万买个移民,然后举家搬过去。

我当时第一反应是,真的有必要吗?

上网查了查资料,新加坡的教育制度的确让我有另一番感受。

新加坡,和香港一样是弹丸之地,自然资源匮乏,却是世界经济强国。好多人认为,它成功的秘诀在于教育制度。

在考察学生各项能力的PISA测试中,新加坡常年霸榜。

这个小国,从建国之初就有深深的危机感。相比于周围其他国家,新加坡唯一依仗的资源只有人口。

为了充分利用劳动力资源,政府极为重视教育。这种将教育作为国家生死存亡关键的理念,贯彻到了全体国民的骨髓深处。

它教育如此的发达,我想有几方面原因。

▌政府的高度重视

新加坡在财政预算中,教育经费支出居于第二位,仅次于国防开支。

这些钱除了用来整修基础设施,更多用在人身上。

首先是打造优良的教师队伍。除了待遇丰厚,还会给予教师足够的培训和上升空间。

相对的,教师必须专业知识过硬。据统计,新加坡基础教育中的数学老师,有超过四分之三毕业于数学系。

除了学校的考核,学生也有投票机制,促使老师不断调整自己的教学方式。

其次,提供给学生大量的助学金。

新加坡本国公民,从小学到高中的公立学校,学杂费基本都是免费的。

而在大学,连留学生都有机会申请助学金,报销50%-75%的费用。当然,留学生有条件(毕业后留在新加坡工作3年)。

▌注重综合能力

新加坡的官方用语是英语,中文作为第二外语教学,除此之外更鼓励学生学第三外语。

从中学三年级开始实行选课制,丰富的课程设置给学生多样化的选择,没有主次之分,促进学生发展自己的兴趣。

大部分中学生毕业时要参加新加坡剑桥O水准考试,含金量极高,可以直接申请海外英联邦国家的初级学院或大学预备班。

另外,新加坡中小学实行“半日制”教学,学生中午放学后会参加课程辅助活动(CCA),包括体育、艺术、音乐、野外生存等,学生可以根据自己的爱好加入不同的团体。

这些活动会经常进行交流和比赛,与升学挂钩,旨在激发孩子们不同的兴趣和能力,引导综合能力的提升。

▌独具一格的分流制度

新加坡前教育部长坦言:“我们崇尚的理念是每个人都必须接受教育,发挥全部潜能,但这并不是说,每个在新加坡出生的孩子,都要接受大学教育。”

所谓分流制度,其实就是提倡“不平等”。

它基于因材施教的理念,按学生的能力、特质、性向等,将学生分流到不同的教育机构、课程或方法去接受教育。