不知不覺,叮噹也已經三歲多了,身邊的朋友時不時會問我是否在關注小學的事情。

有時帶著孩子在路上,會收到好多教育中介機構的傳單。除了本地的私立學校,還有香港的,甚至新加坡的。

本來還覺得為時過早的我,也不禁倍感壓力。

前些天和朋友們聚會,聊起孩子的教育,我更深刻地感受到,現在的孩子,壓力遠超想像。

國內教育全民焦慮的環境下,她們嚮往香港和新加波的教育,但是那邊的教育會更好嗎?

01

去年看過一部香港的紀錄片《沒有起跑線》,真是讓我切身體會到了什麼叫做「瘋魔」。

開篇就有一段話:

「不知從何開始,我們這一代人被按在了同一條線上——贏在起跑線。人人都在同一條跑道,競爭,比較,永無休止。有人說,這種瘋狂競爭,你不找它,它也會找上你。」

▌怪獸父母

在香港,有些父母讓孩子一天上兩個幼兒園。早上去政府發放學券的幼兒園,享受免費資源,學粵語;下午就自費去國際班,學普通話和英文。

只花一份錢學兩文三語,完美!

用培訓班塞滿孩子的空閒時間。鋼琴八級都沒啥用了,越罕見的樂器越好,最好小學前就達到表演級。

用計時器輔導孩子做作業,中途去上廁所,無論大小便只能在三分鐘內。

最誇張的是一個懷二胎的媽媽,為了讓孩子趕上學校的招生時間,從排卵日就開始計算,找好最佳受孕時間,可謂是贏在射精前,贏在子宮裡.....

▌只懂輸贏的孩子

在父母高強度的「操練」下,孩子們看起來的確很優秀。

有些二年級學生能熟練掌握兩文三語,輕鬆搞定基本電路模型。

放學後還參加各種活動,游泳、樂高、舞蹈,甚至編程啦,簡直是全能小天才。

但這些讓人隱隱有些擔憂。

有個小女孩,才四年級,內驅力很強,非常上進。

不過她的價值觀都建立在輸贏上:

因此她每天都拚命鞭策自己學習,生怕有一點退步。

好多家長或許會覺得,這孩子多省心啊。但值得警惕的是,這樣的孩子,沒有學會讚揚別人的好,也沒學會面對自己的「輸」。

一旦引以為豪的成績接二連三遭到挫折,帶來的打擊難以計量。

強中自有強中手,又有誰能保證次次拿第一呢?

▌教育資源的分配不公

家長們也不是一開始就願意當怪獸父母,有一個父親說得好,這場集體的推娃行為,就像喪屍病毒,沒有家庭能獨善其身。

一個如此普遍的現象,根源或許在制度上。

香港雖有幾百所中小學,但是優秀的資源,集中在一些名校上。

一些有名的國際學校和直資中學,每年進入美國常青藤或是英國牛津、劍橋的人數足以秒殺內地所有重點高中。

官立學校里也有大量的名校,學生歐美名校或本地重點大學的青睞。

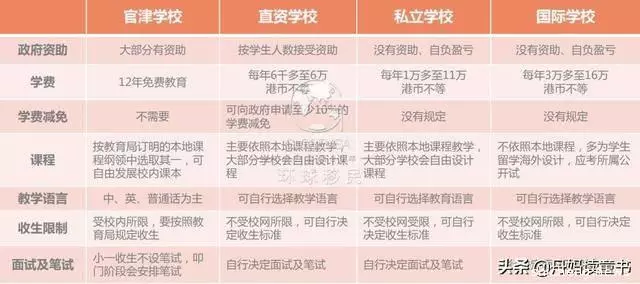

(香港學校主要的構成)

由於香港盛行小班教學,小學每班人數少則十多個,多則二十多個。因此家長們即便是翻山越嶺,通勤一兩個小時,也要爭奪名校資源。

▌沒錢沒人脈讀不了書?

香港幼升小基本上有三輪。

第一輪,報名私立/直資小學和國際小學,只要學校通過就可以入學。

有的名校競爭太激烈,連直資的幼兒園都成香餑餑,甚至50萬港幣才能得到一個面試機會。

第二輪,是向心儀的官津學校申請,在香港,官津學校大部分受學區限制。

好的校區,每平方米大概30萬以上;若是租房,實用80平米的租金常常不低於4萬/月,實用30多平米的租金也不低於2萬/月。

如果申請的學校中,有兄弟姐妹在該學校就讀,或父母在該小學就職,那麼這部分人就必獲錄取,名額高達30%。

一些家長為了獲取這樣的名額,甚至排著隊去學校應聘校工。

美國名校雖然也有優先照顧校友的潛規則,但將「世襲制」赤裸裸寫進政府公文的,似乎只有香港了。

若第一二輪都不獲錄取,就參加政府組織的官津小學的隨機抽籤派位,但符合家長期望值的機率不高。

因此部分家長選擇帶孩子去學校進行「叩門」面試,作最後的爭取。

但名校往往會收到幾百份申請,競爭非常激烈!這時,優秀的學習基礎和五花八門的培訓證書就派上用場。

有統計顯示,香港家長,平均為孩子報5.6個培訓班,最多的11個。

家長除了送孩子去學習技能,培訓班也成為孩子建立人脈的試驗場。

好不容易進入學校,老師們卻當起甩手掌柜,把家長們往培訓班裡推。

除了學業之外,一些學校還布置各種各樣的課外親自互動。

比如,突然要求孩子們提供和家長一起旅遊的照片。

有時要求提供一些例如生日聚會的表現等等。

無形之中也興起家長的攀比之心。你去日本旅遊,我就要去瑞士;你辦生日請了20個人,我就要請50個....

為此,好多父母長期處於抑鬱狀態,常為一點小事發脾氣,甚至想自殺,不斷感慨養娃不易。

在紀錄片里,幾個媽媽粗略統計,要供孩子讀到大學畢業,起碼需要500-800萬港幣。

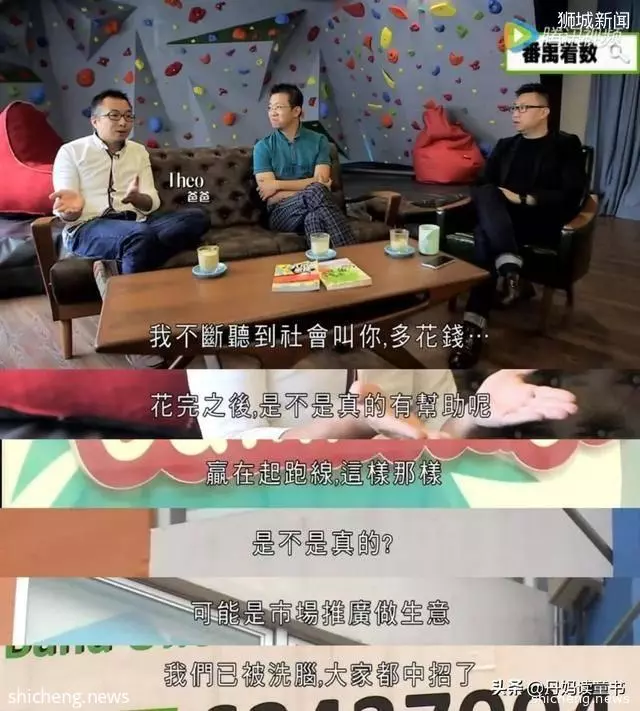

一些父親甚至懷疑瘋狂的背後,是一場商業的陰謀。

不否認,在高強度的推娃中,香港孩子在早期領先大部分內地孩子,這對如今的家長們是巨大誘惑。

這場焦慮戰爭似乎是沒有盡頭。

02

香港這麼可怕,其他地方如何?

叮噹幼兒園同學過生日,和媽媽們說到新加波教育。有媽媽說想花160萬買個移民,然後舉家搬過去。

我當時第一反應是,真的有必要嗎?

上網查了查資料,新加坡的教育制度的確讓我有另一番感受。

新加坡,和香港一樣是彈丸之地,自然資源匱乏,卻是世界經濟強國。好多人認為,它成功的秘訣在於教育制度。

在考察學生各項能力的PISA測試中,新加坡常年霸榜。

這個小國,從建國之初就有深深的危機感。相比於周圍其他國家,新加坡唯一依仗的資源只有人口。

為了充分利用勞動力資源,政府極為重視教育。這種將教育作為國家生死存亡關鍵的理念,貫徹到了全體國民的骨髓深處。

它教育如此的發達,我想有幾方面原因。

▌政府的高度重視

新加坡在財政預算中,教育經費支出居於第二位,僅次於國防開支。

這些錢除了用來整修基礎設施,更多用在人身上。

首先是打造優良的教師隊伍。除了待遇豐厚,還會給予教師足夠的培訓和上升空間。

相對的,教師必須專業知識過硬。據統計,新加坡基礎教育中的數學老師,有超過四分之三畢業於數學系。

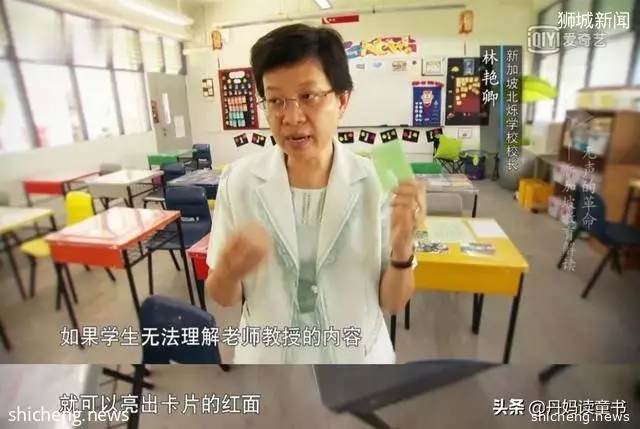

除了學校的考核,學生也有投票機制,促使老師不斷調整自己的教學方式。

其次,提供給學生大量的助學金。

新加坡本國公民,從小學到高中的公立學校,學雜費基本都是免費的。

而在大學,連留學生都有機會申請助學金,報銷50%-75%的費用。當然,留學生有條件(畢業後留在新加坡工作3年)。

▌注重綜合能力

新加坡的官方用語是英語,中文作為第二外語教學,除此之外更鼓勵學生學第三外語。

從中學三年級開始實行選課制,豐富的課程設置給學生多樣化的選擇,沒有主次之分,促進學生髮展自己的興趣。

大部分中學生畢業時要參加新加坡劍橋O水準考試,含金量極高,可以直接申請海外大英國協國家的初級學院或大學預備班。

另外,新加坡中小學實行「半日制」教學,學生中午放學後會參加課程輔助活動(CCA),包括體育、藝術、音樂、野外生存等,學生可以根據自己的愛好加入不同的團體。

這些活動會經常進行交流和比賽,與升學掛鉤,旨在激發孩子們不同的興趣和能力,引導綜合能力的提升。

▌獨具一格的分流制度

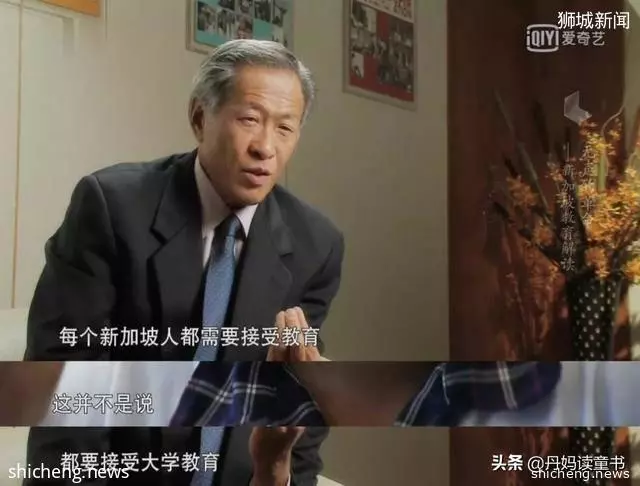

新加坡前教育部長坦言:「我們崇尚的理念是每個人都必須接受教育,發揮全部潛能,但這並不是說,每個在新加坡出生的孩子,都要接受大學教育。」

所謂分流制度,其實就是提倡「不平等」。

它基於因材施教的理念,按學生的能力、特質、性向等,將學生分流到不同的教育機構、課程或方法去接受教育。