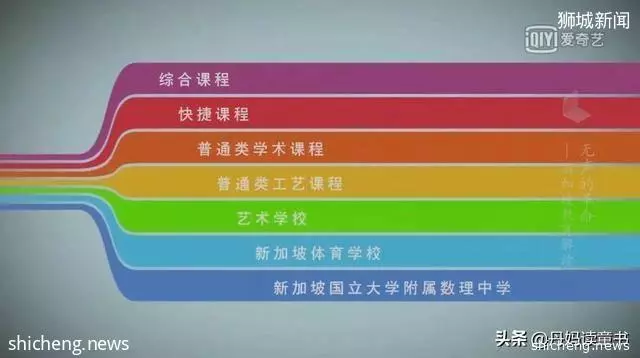

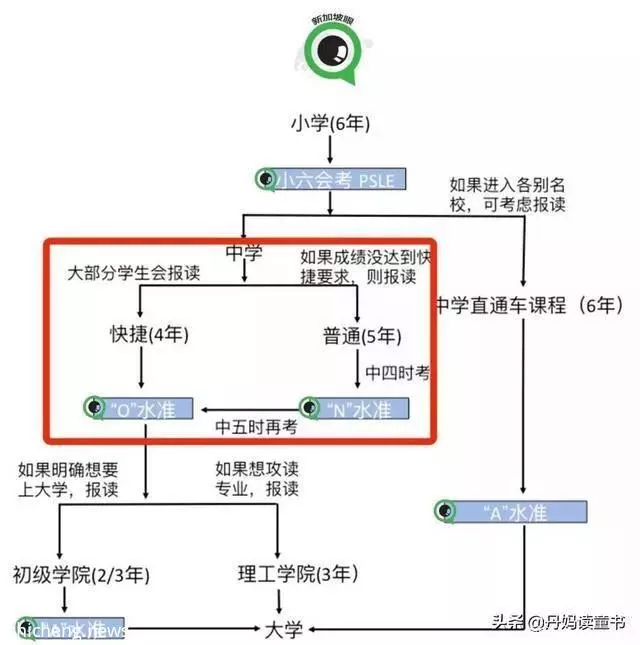

學生完成小學課程後,將進行小六會考。按成績報讀中學時,有三種程度有別的課程:快捷、普通(學術)和普通(工藝)。

學生升讀中學後,可根據自己的學習能力改變課程。例如由普通升到快捷課程。不同課程的學生可以用不同時間完成O水準、N水準和A水準三階段,進入大學。

還有的學生依據成績和興趣特長,會被分到藝術、體育等院校,進行職業化的教育。

在這個制度下,不同能力的學生可以隨著課程有不同的公開試和升學目標,出路相對清晰。

一切看起來井然有序,但新加坡學生的焦慮度,卻超過了中日韓三大學業壓力大國。

▌強調精英主義背後的危機

總體來看,整個社會能上大學的人仍是少數,這意味著能成為所謂精英的人也是少數,新加坡人也堅信這一點。

從小學開始,五花八門的評估、分流,實際是通過成績將優等生,差生層層隔開,和中國分快慢班無本質區別。

學業頂尖那批人,可以進入六年直通班(俗稱天才班,錄取率僅1%),有更多關注和自由空間,還可以跳過中考,直接參加A水準考試,進入大學。

而其他學生則需經歷七八年的中學教育,才有機會讀大學。

有經歷過該模式的網友表示,大部分普通班的學生,都進了技校,好一點的去了理工學院,絕大部分根本進不去高中。因為學校的課程就不是為了上高中做準備的。

一次小學考試完全決定人生走向,扼殺那些可能後期凸顯才能的孩子,這正是分流制度的殘酷。

另一方面,還加劇了階級分層。有些優等生,甚至會歧視普通班的學生。

除此之外,中小學「半日制」的教學方法,大量學生為了應付可怕的分流考試,只能在放學後去補習班學習。

孩子早上出門,下午做課外活動,晚上補習,比上班族辛苦多了。

在這種高強度的課業壓力下,新加坡的孩子取得了令人矚目的成績,同時也壓力爆表。

▌世界第一也要改革

民眾的呼聲促使新加坡不斷改革,今年的兩大政策堪稱大刀闊斧。

3月,新加坡教育部宣布:首先,延續了近40年的中學分流制度(快慢班)將被取消。

教育部將從2024年起,在中學全面推行科目編班分流。

所謂科目編班,是讓學生根據自己能力,修讀不同的科目級別。

當然,剛進入中學的學生,所修讀的科目級別取決於小六會考成績,但之後可以憑藉校內考試成績,修讀更高級別的科目。

其次,劍橋O水準(中學四年班)劍橋N水準(中學五年班)將停考。

(圖片來自新加坡眼)

2027年,新加坡將進行全國統一考試,成績單上會列出學生所報考的科目和級別(G1/G2/G3)。

這也是取消分流制度之後的配套措施,屆時,將會考驗新加坡改革之後的成效。

我很佩服新加坡這種敢於反思,敢於改革的精神。即使已經做到了世界第一,仍然在不斷地調整,適應世界的發展。

03

在中國內地,大部分家長也是一樣的狀態。

2017年,中國新聞周刊曾針對教育焦慮的問題做過一次專訪。

一對上海夫婦,畢業於名牌大學,就業於世界五百強。他們擔心孩子的天分沒得到充分發揮,又擔心孩子學無所成,無論是上幼兒園還是小學,夫妻倆都詳細討論、力求周至。

「當別人在朋友圈炫耀說,他家孩子已經造出幾十個核彈了,你的孩子卻還在研究土法制地雷,你會不會焦慮?」

這位父親坦言說,就算不被四通八達的網絡信息所左右,也無法抵抗親朋好友、同學家長的質疑。

為了減輕這種焦慮,於是選擇瘋狂推娃,過程堪稱一場軍備競賽。

但瘋狂推娃就能保證一馬平川了嗎?

紀錄片里那個香港媽媽,孩子有一摞證書,卻被8家名校拒絕,因為別人的兒子更厲害。

香港著名媒體人屈穎妍在《怪獸家長》提到:孩子們一屋子證書,卻沒有一張是學做人的。

丹媽今天分享香港和新加坡的教育模式,並不是否定競爭,而是讓大家看到,這種集體焦慮恐怕是我們這一代的孩子逃脫不了的。

但我們父母在這場瘋狂中,是否能停下來想一想,這場一直以全速來奔跑的馬拉松,到底孩子能堅持堅持到多久呢?

「贏在起跑線」「要做人上人」,殘酷競爭的最後,孩子們剩下的是什麼?

我們是不是該按下暫停鍵,好好思考什麼才是對孩子最好的教育,一個人成長的價值是什麼,僅僅是考名牌大學,掙大錢嗎?

也許孩子真正的價值,體現在他們是什麼樣的人。

家長除了推娃之外,也許更應該幫助孩子建立正確的三觀,幫助他們發掘的興趣和潛能,幫助他們找到一條適合自己的道路。

在進入社會時,他們才能夠正確地看待自己,清楚自己的強項,並貢獻自己的一份力量。這也是我最想看到的結果。