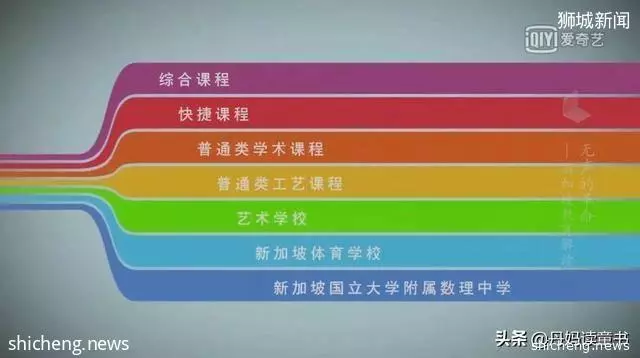

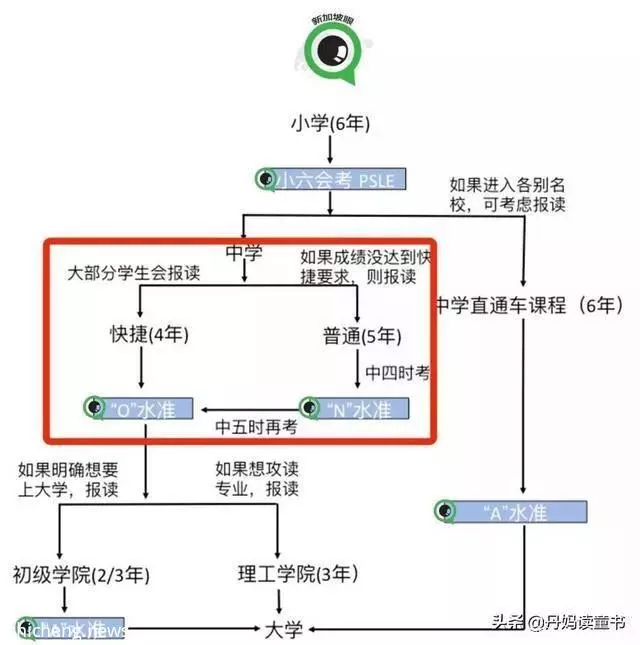

学生完成小学课程后,将进行小六会考。按成绩报读中学时,有三种程度有别的课程:快捷、普通(学术)和普通(工艺)。

学生升读中学后,可根据自己的学习能力改变课程。例如由普通升到快捷课程。不同课程的学生可以用不同时间完成O水准、N水准和A水准三阶段,进入大学。

还有的学生依据成绩和兴趣特长,会被分到艺术、体育等院校,进行职业化的教育。

在这个制度下,不同能力的学生可以随着课程有不同的公开试和升学目标,出路相对清晰。

一切看起来井然有序,但新加坡学生的焦虑度,却超过了中日韩三大学业压力大国。

▌强调精英主义背后的危机

总体来看,整个社会能上大学的人仍是少数,这意味着能成为所谓精英的人也是少数,新加坡人也坚信这一点。

从小学开始,五花八门的评估、分流,实际是通过成绩将优等生,差生层层隔开,和中国分快慢班无本质区别。

学业顶尖那批人,可以进入六年直通班(俗称天才班,录取率仅1%),有更多关注和自由空间,还可以跳过中考,直接参加A水准考试,进入大学。

而其他学生则需经历七八年的中学教育,才有机会读大学。

有经历过该模式的网友表示,大部分普通班的学生,都进了技校,好一点的去了理工学院,绝大部分根本进不去高中。因为学校的课程就不是为了上高中做准备的。

一次小学考试完全决定人生走向,扼杀那些可能后期凸显才能的孩子,这正是分流制度的残酷。

另一方面,还加剧了阶级分层。有些优等生,甚至会歧视普通班的学生。

除此之外,中小学“半日制”的教学方法,大量学生为了应付可怕的分流考试,只能在放学后去补习班学习。

孩子早上出门,下午做课外活动,晚上补习,比上班族辛苦多了。

在这种高强度的课业压力下,新加坡的孩子取得了令人瞩目的成绩,同时也压力爆表。

▌世界第一也要改革

民众的呼声促使新加坡不断改革,今年的两大政策堪称大刀阔斧。

3月,新加坡教育部宣布:首先,延续了近40年的中学分流制度(快慢班)将被取消。

教育部将从2024年起,在中学全面推行科目编班分流。

所谓科目编班,是让学生根据自己能力,修读不同的科目级别。

当然,刚进入中学的学生,所修读的科目级别取决于小六会考成绩,但之后可以凭借校内考试成绩,修读更高级别的科目。

其次,剑桥O水准(中学四年班)剑桥N水准(中学五年班)将停考。

(图片来自新加坡眼)

2027年,新加坡将进行全国统一考试,成绩单上会列出学生所报考的科目和级别(G1/G2/G3)。

这也是取消分流制度之后的配套措施,届时,将会考验新加坡改革之后的成效。

我很佩服新加坡这种敢于反思,敢于改革的精神。即使已经做到了世界第一,仍然在不断地调整,适应世界的发展。

03

在中国内地,大部分家长也是一样的状态。

2017年,中国新闻周刊曾针对教育焦虑的问题做过一次专访。

一对上海夫妇,毕业于名牌大学,就业于世界五百强。他们担心孩子的天分没得到充分发挥,又担心孩子学无所成,无论是上幼儿园还是小学,夫妻俩都详细讨论、力求周至。

“当别人在朋友圈炫耀说,他家孩子已经造出几十个核弹了,你的孩子却还在研究土法制地雷,你会不会焦虑?”

这位父亲坦言说,就算不被四通八达的网络信息所左右,也无法抵抗亲朋好友、同学家长的质疑。

为了减轻这种焦虑,于是选择疯狂推娃,过程堪称一场军备竞赛。

但疯狂推娃就能保证一马平川了吗?

纪录片里那个香港妈妈,孩子有一摞证书,却被8家名校拒绝,因为别人的儿子更厉害。

香港著名媒体人屈颖妍在《怪兽家长》提到:孩子们一屋子证书,却没有一张是学做人的。

丹妈今天分享香港和新加坡的教育模式,并不是否定竞争,而是让大家看到,这种集体焦虑恐怕是我们这一代的孩子逃脱不了的。

但我们父母在这场疯狂中,是否能停下来想一想,这场一直以全速来奔跑的马拉松,到底孩子能坚持坚持到多久呢?

“赢在起跑线”“要做人上人”,残酷竞争的最后,孩子们剩下的是什么?

我们是不是该按下暂停键,好好思考什么才是对孩子最好的教育,一个人成长的价值是什么,仅仅是考名牌大学,挣大钱吗?

也许孩子真正的价值,体现在他们是什么样的人。

家长除了推娃之外,也许更应该帮助孩子建立正确的三观,帮助他们发掘的兴趣和潜能,帮助他们找到一条适合自己的道路。

在进入社会时,他们才能够正确地看待自己,清楚自己的强项,并贡献自己的一份力量。这也是我最想看到的结果。