德国城市80%路面能够透水。不同的区域会铺不同的透水路面。人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接。自行车存放地和停车场的地面,选择有孔的混凝土砖,并在砖孔中用土填充,这样有利于杂草生长,从而使地面的40%具有绿化功能。考虑到居民区、公园和街头广场更需要绿化和美化,因此这些地方选用实心砖铺路,但砖与砖之间会留出空隙;居民区、校园和公园等步行道路由于路面使用率高,用细碎石或细鹅卵石铺路会更合适。此外,还在道路边修建了引流暴雨的排沟壑,直接连通市政排水管道。

而德国人从1899年开始在青岛铺设的地下管网,至1905年,青岛市欧人居住区排水管道铺设已具规模,并最早实现雨污分流。排水管道中的雨水斗带有反水阀,这样一来雨水冲刷的脏物只能进入雨水斗,而不会进入管道,因此不会造成管道堵塞管道堵塞越少,排水井冒溢就越少脏物也便于清理。

澳大利亚雪梨:需要预约的风景

1788年,首批英国人和被流放者来到雪梨建立殖民地。1790年,英国人在此建造了一定规模的排水系统,用以提供干净水源。到了19世纪20年代,这些石制的输水管道被用作下水道。而今天,它被用于将暴风雨导致的城市积水排入雪梨港。这些排水沟称得上是澳大利亚现存的、最古老的带有早期欧洲色彩的遗迹,也因此成为最吸引游客的景点之一。

荷兰:水广场

欧洲最大的海港城、荷兰第二大城市鹿特丹素有“水城”之称,其海拔低于海平面,经常面临海水倒灌的威胁,同时城区洼地众多,排涝压力颇大。但是,这座已经和洪水斗了上千年的城市,虽然常常遭遇暴雨,却鲜有水漫金山式的泽国景象,这得益于其完善的排水系统。1953年,荷兰成立了专门防洪的水务委员会,并不断提出“水广场”、浮动住宅等富有创意的方案来应对洪涝、海平面上升等“水问题”。

在鹿特丹市中心,“水广场”顺地势而建,由形状、大小和高度各不相同的水池组成,水池间有渠相连。平时是市民娱乐休闲的广场,人们可以在广场上尽情地踢球、溜冰;而当暴雨来临时,“水广场”则可瞬间变身,成为一个防止积水的排水系统。由于雨水流向地势更低洼的水广场,街道上就不会有积水。所有的水池就像一张循环往复的网,雨量大时,从大水池中分流到沟渠;雨量小时,水又回流入大水池。雨水不仅可在水池间循环流动,还能被抽取储存为淡水资源。

同时,为了从源头上对降雨进行分流和吸收,该城铺设了透水性能好的砖块,并根据一定坡度向周围绿地透水。实施多年的屋顶绿化方案更让屋顶发挥了吸水海绵的作用,减缓了雨水进入地表的速度。

美国芝加哥:世界上最大的排水和污水处理工程

美国早已有强制性防止城市内涝的法律,其多个州均立法规定,城市新开发区域必须实行强制的就地滞洪蓄水,并采取了详尽的城市内涝防范、治理措施以及问责手段。如科罗拉多州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州分别制定了《雨水利用条例》,规定新开发区的暴雨洪水洪峰流量不能超过开发前的水平,所有新开发区必须实行强制的就地滞洪蓄水。

同时,美国鼓励兴建地下隧道蓄水系统,以解决城市防洪和雨水利用问题。芝加哥地区城市合流制改造和内涝灾害控制工程是世界上最早、最成功的采用地下深隧技术的范例。

为了有效地保护环境,芝加哥市将原来流向密歇根湖的排水管网改变排水方向,建设由东向西排向河流的人工水道,建设合流制污水处理厂解决河流的水体污染问题。

芝加哥花了几十年时间、投资300亿美元建设的深隧工程,是世界上最大的排水和污水处理工程。该工程项目是分期建设实施的,第一期项目从1975年开始投入建设,2006年底全部完工并投入使用,绵延109.4英里的深层、大直径的岩石隧道,可以提供23亿加仑(8700万立方米)的容积;第二期项目主要解决城市内涝问题,同时兼顾面源污染,主要项目是建设3个地面大水库。

奥地利维也纳:让排水管网“智能化”

维也纳的排水管网始建于1830年,当时奥匈帝国的皇帝要求按300万人口的规模来规划和建造维也纳排水管网。维也纳目前的人口为180万,其排水管网仍受益于180多年前始建的管网格局。

出于历史原因,除个别新建城区外,维也纳的排水管网一直是合流网,即雨水和生活污水排入同一管网。管网的设计容量包括生活污水和雨水两部分。生活污水的流量设计标准是人均每天150升;雨水排放的流量设计标准是取近100年里降雨量最大的5年、降雨最强的15分钟为参数,最低设计流量为日常流量的4倍。近十多年来,维也纳采取了三项措施,向现有管网要流量。首先是对排水管网进行智能化改造。维也纳有2400公里排水管网。其次,新建应急储备池来扩大管网排放能力。另外,增加城市绿地和街头、房顶的植物,减少水泥、沥青的封堵面积。

日本东京:五至十年一遇

除了地震以外,对日本影响最大的恐怕就是台风和夹裹而来的大雨。而东京地区排水系统于1992年开工,2006年竣工,堪称世界上最先进的下水道排水系统。

堪称“地下宫殿”。东京的地下排水标准是“5至10年一遇”(1年1遇是每小时可排36毫米雨量),最大的下水道直径12米。

东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。下水道的每一个检查井都有一个8位数编号,便于维修人员迅速定位。

东京圈外围排水系统由一连串混凝土立坑组成,每个混凝土立坑有65米高(约22层楼)、32米宽,在地下50米深处,由6.3公里长的隧道串接而成,除此之外,还有一座巨型调压水槽:25.4米高(约八层楼)、177米长、78米宽,内有59支混凝土支柱,总贮水量为670,000立方米,以14000匹马力的涡轮机达到最大排水量每秒200立方米。

为了保证排水道的畅通,东京下水道局从污水排放阶段就开始介入。他们规定,一些不溶于水的洗手间垃圾不允许直接排到下水道,而要先通过垃圾分类系统进行处理。并且东京设有降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据,并进行各地的排水调度。利用统计结果,可以在一些容易浸水的地区采取特殊的处理措施。

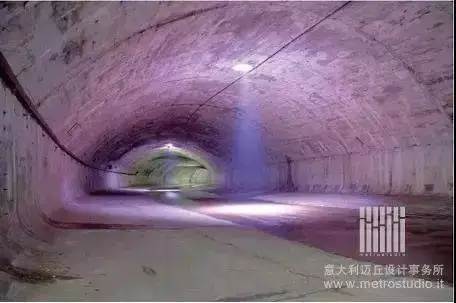

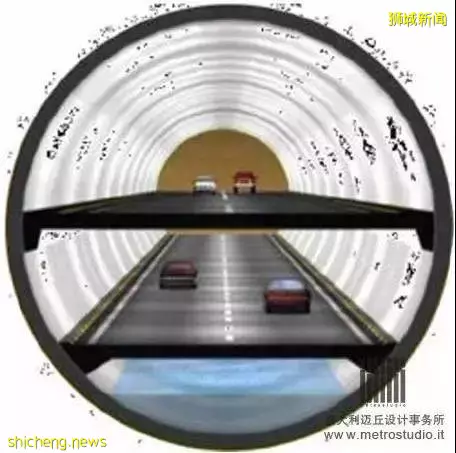

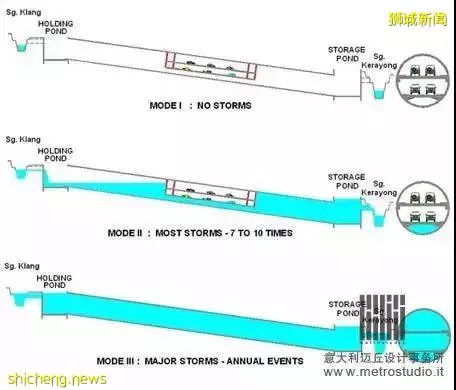

马来西亚吉隆坡:SMART Tunnel

马来西亚也有值得借鉴的地方,在地处热带的吉隆坡,暴雨肆虐的天气经常出现,导致河流泛滥。当地政府在2007年筹资4亿多美元修造的暴雨管理和道路隧道系统(SMART Tunnel),很大程度上为吉隆坡的居民缓解了一下雨就道路积水,造成堵车的局面。这个道路系统的储水容量为300万立万米,项目设计按照百年一遇的降雨强度而建造,其中的防暴雨排水道绵延达9.7公里。

文章编辑:中国给水排水公众号