近日,NUS 郑志强(Benjamin Tee)教授带领团队在 Nature Communications 发表突破性成果,一种超快感应、自修复、可循环的新材料“ReSURF”问世,助力水质监测技术迈向更高水平。

教授团队介绍

在此项研究中,设计与工程学院材料科学与工程系的郑志强(Benjamin Tee)副教授主导了ReSURF传感器的设计,并提出了从人体皮肤油脂保护层功能汲取灵感的仿生材料概念,成功推动了技术的落地。

郑志强副教授。来源:NUS

研究团队的核心成员还包括Liu Mengmeng与Yu Kelu。他们作为团队的重要力量,承担了ReSURF材料的制备工作以及将其集成到软体机器人平台的关键实验任务。

来自新加坡国立大学的郑志强副教授(右)、 Liu Mengmeng先生(左)、 Yu Kelu 女士(中)及其团队开发了 ReSURF 传感器——一种用于实时水质监测的超快、可拉伸、自修复和可回收的传感器——并在类似河豚的软机器人上进行了测试。来源:NUS news

研究成果

论文发表页面。来源:Nature

2025年7月1日,郑志强教授及其团队在国际知名期刊 Nature Communications 上正式发表了题为 “Recyclable self‑secreting autonomous healing dielectrics for water quality sensing” 的研究成果。

该论文详尽介绍了团队研发的、名为 ReSURF 的新型材料,其最大特色在于具备“自愈合、自分泌、可循环利用”的复合性能,可用于制造无需外部电源即可实时监测水质的柔性传感设备。

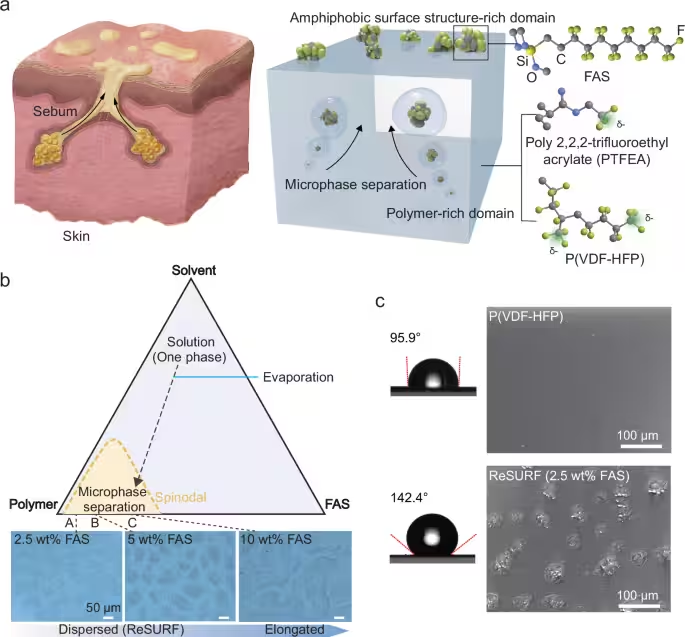

通过微相分离的 ReSURF 概念和设计。来源:Nature

研究中,ReSURF 材料通过类似人体皮肤分泌机制的仿生微相分离过程,生成具有纳米结构的耐水/耐油表面;这种表面能够自主分泌疏水疏油组分,快速形成电介质层并产生信号刺激,使水滴侵入时只需大约6毫秒即可捕捉污染物信号,信噪比高达约 30.7 dB,显著优于目前大多数水质传感技术。

此外,该材料能够承受极高拉伸应变(>760%,峰值达1000%),表现出卓越的柔韧性;其自愈性能以及可通过溶剂“闭环回收”再次加工制备,为设备的环保耐用及低维护风险提供坚实支撑。

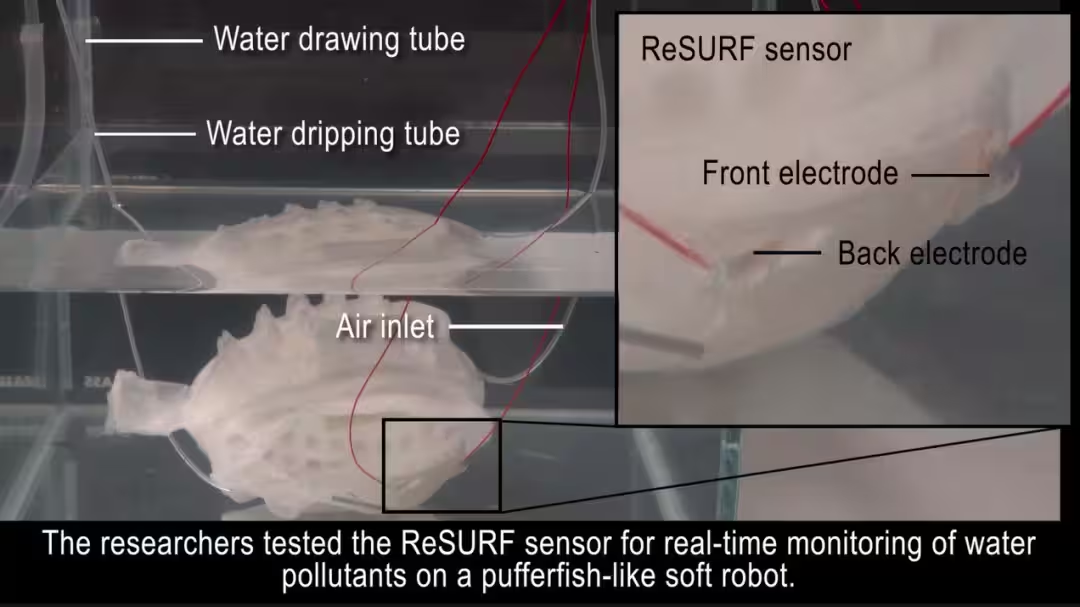

研究团队还将 ReSURF 材料集成进软体“淡水河豚”机器人,实现了在模拟真实流动环境(例如河道流域)中对石油污染物及 PFAS(全氟烷基物质)等难检测污染物的实时监控,进一步验证了该材料在实地应用中的潜力。

将ReSURF传感器集成到仿河豚软体机器人上进行水质监测实验的示意图。来源:NUS news

研究团队计划进一步优化传感器性能,包括提高污染物检测的特异性、整合无线数据传输功能,并扩展系统以适应长期或大规模环境监测需求。同时,团队将探索更环保的材料替代方案,以持续提升可持续性。

郑志强副教授展望道:“未来的版本可能整合更多传感模式或基于机器学习的信号分析,以实现更精确的污染物识别与分类。我们期待此平台成为开发更智能、响应更快的水质监测系统的基础。”