近日,NUS 鄭志強(Benjamin Tee)教授帶領團隊在 Nature Communications 發表突破性成果,一種超快感應、自修復、可循環的新材料「ReSURF」問世,助力水質監測技術邁向更高水平。

教授團隊介紹

在此項研究中,設計與工程學院材料科學與工程系的鄭志強(Benjamin Tee)副教授主導了ReSURF傳感器的設計,並提出了從人體皮膚油脂保護層功能汲取靈感的仿生材料概念,成功推動了技術的落地。

鄭志強副教授。來源:NUS

研究團隊的核心成員還包括Liu Mengmeng與Yu Kelu。他們作為團隊的重要力量,承擔了ReSURF材料的製備工作以及將其集成到軟體機器人平台的關鍵實驗任務。

來自新加坡國立大學的鄭志強副教授(右)、 Liu Mengmeng先生(左)、 Yu Kelu 女士(中)及其團隊開發了 ReSURF 傳感器——一種用於實時水質監測的超快、可拉伸、自修復和可回收的傳感器——並在類似河豚的軟機器人上進行了測試。來源:NUS news

研究成果

論文發表頁面。來源:Nature

2025年7月1日,鄭志強教授及其團隊在國際知名期刊 Nature Communications 上正式發表了題為 「Recyclable self‑secreting autonomous healing dielectrics for water quality sensing」 的研究成果。

該論文詳盡介紹了團隊研發的、名為 ReSURF 的新型材料,其最大特色在於具備「自癒合、自分泌、可循環利用」的復合性能,可用於製造無需外部電源即可實時監測水質的柔性傳感設備。

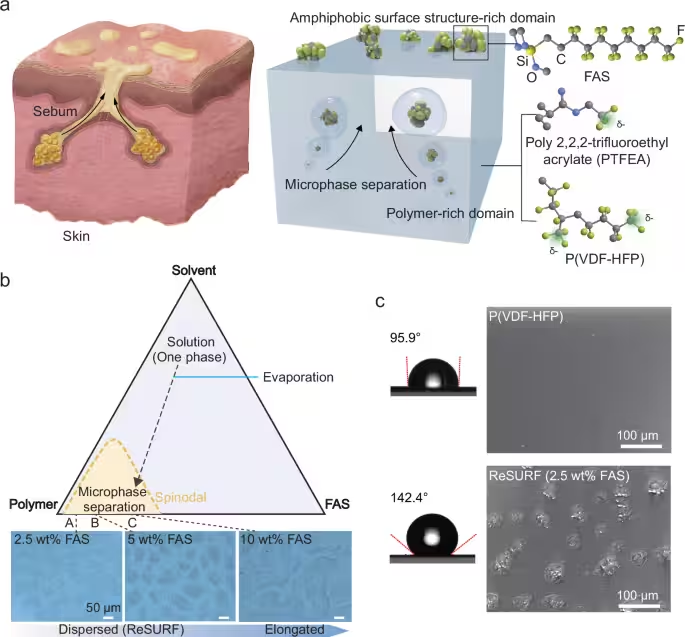

通過微相分離的 ReSURF 概念和設計。來源:Nature

研究中,ReSURF 材料通過類似人體皮膚分泌機制的仿生微相分離過程,生成具有納米結構的耐水/耐油表面;這種表面能夠自主分泌疏水疏油組分,快速形成電介質層並產生信號刺激,使水滴侵入時只需大約6毫秒即可捕捉污染物信號,信噪比高達約 30.7 dB,顯著優於目前大多數水質傳感技術。

此外,該材料能夠承受極高拉伸應變(>760%,峰值達1000%),表現出卓越的柔韌性;其自愈性能以及可通過溶劑「閉環回收」再次加工製備,為設備的環保耐用及低維護風險提供堅實支撐。

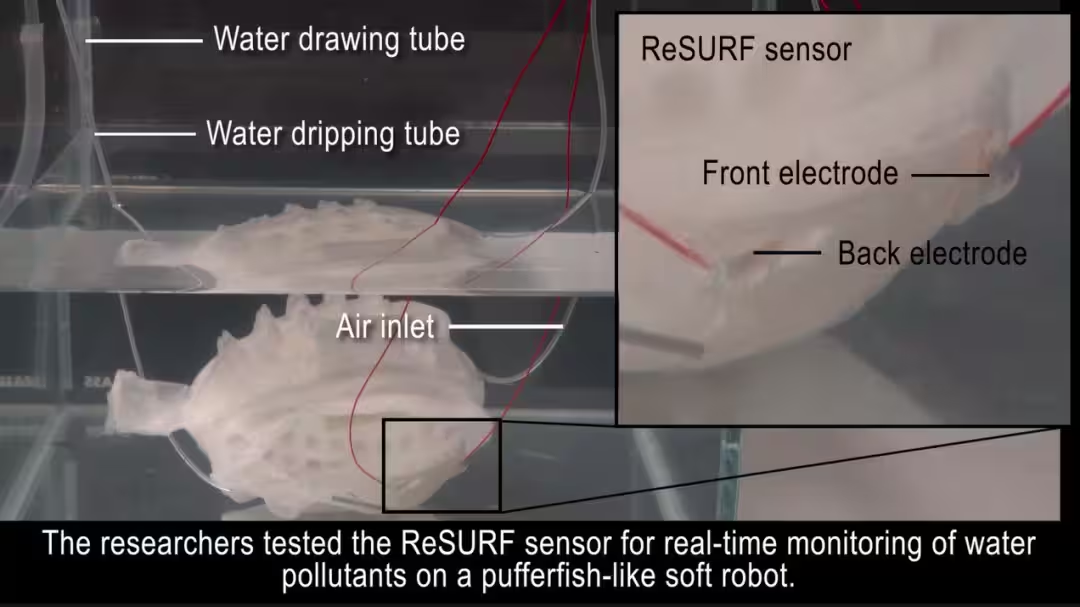

研究團隊還將 ReSURF 材料集成進軟體「淡水河豚」機器人,實現了在模擬真實流動環境(例如河道流域)中對石油污染物及 PFAS(全氟烷基物質)等難檢測污染物的實時監控,進一步驗證了該材料在實地應用中的潛力。

將ReSURF傳感器集成到仿河豚軟體機器人上進行水質監測實驗的示意圖。來源:NUS news

研究團隊計劃進一步優化傳感器性能,包括提高污染物檢測的特異性、整合無線數據傳輸功能,並擴展系統以適應長期或大規模環境監測需求。同時,團隊將探索更環保的材料替代方案,以持續提升可持續性。

鄭志強副教授展望道:「未來的版本可能整合更多傳感模式或基於機器學習的信號分析,以實現更精確的污染物識別與分類。我們期待此平台成為開發更智能、響應更快的水質監測系統的基礎。」