之前新加坡已经连续两天新增病例过千!

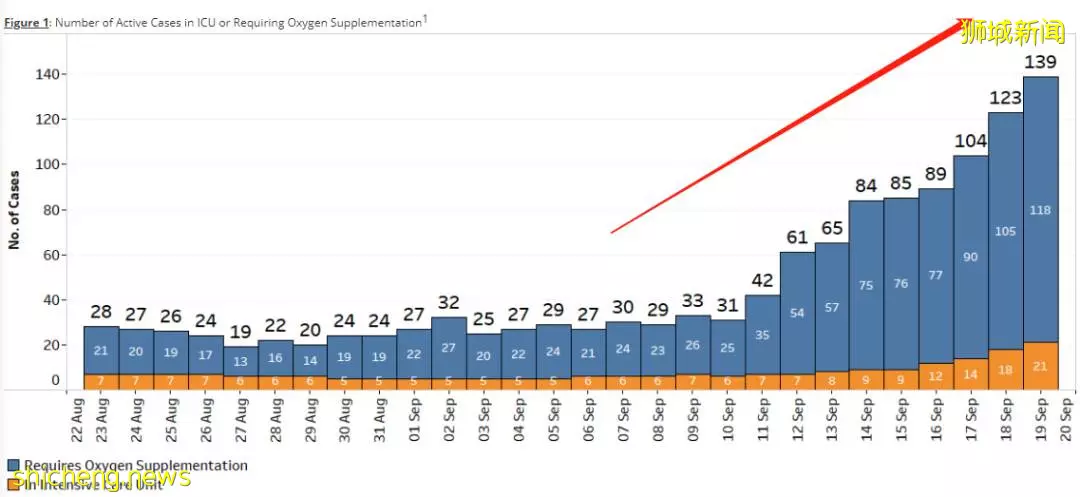

住院人数也在增长,重症、ICU患者增加,部长们开始透露医疗资源吃紧,三天后,将有升级版的社区护理设施启用。

卫生部长建议大家少出门,尽管如此,新加坡仍未有更严格防疫措施出台。从专家们的一些话语看来:轻症似乎不足为惧。

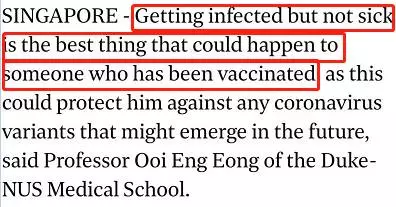

这两天甚至有个新闻刷屏我们朋友圈,专家说感染了但无症状是“最好的情况”。(???)

(图源:海峡时报)

大家惊得下巴都快掉下来,大部分人感到煎熬,这波新加坡疫情的峰值到底在哪?

黄循财:加护病房数字变化很快 升级版“方舱医院”很快启用

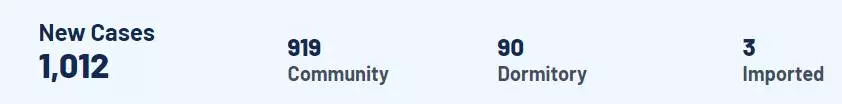

前天有1012个新病例,是自去年4月23日以来的最高单日数数字。

*919例在社区,90例在客工宿舍,3例为输入性病例,其中又有321人是60岁以上的老年人。

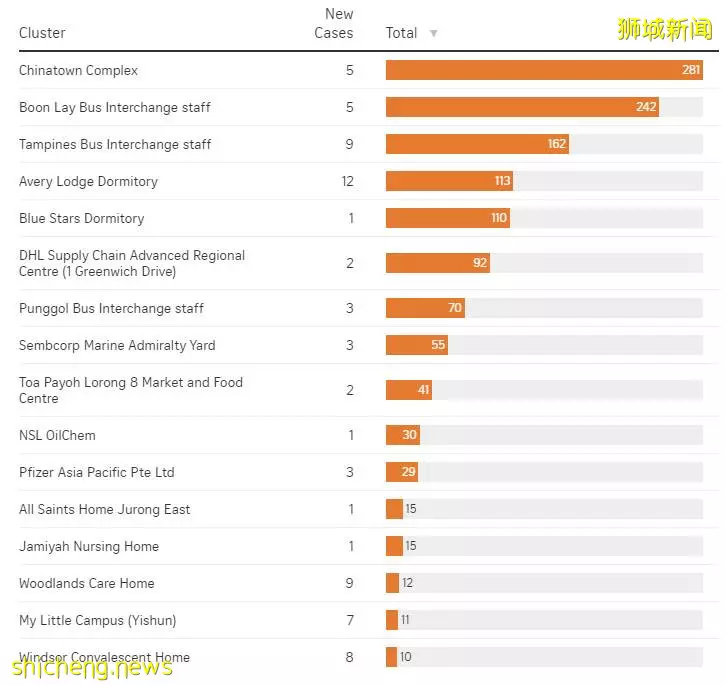

感染群情况(图源:海峡时报)

在新增病例站上四位数之后,医疗资源开始吃紧!

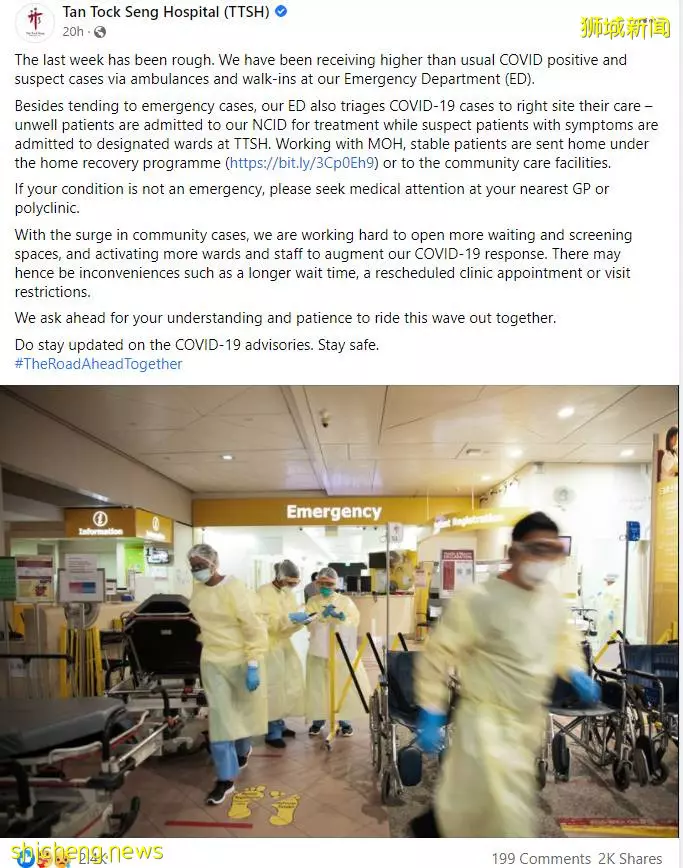

作为收治新冠患者的主要医院——陈笃生医院前天在Facebook透露,过去一周,该院的疑似/确诊新冠病例“异常多” 陈笃生医院警示

过去的一周是艰难的。我们的急诊科(ED)收到的COVID阳性和疑似病例比平时多。

除了处理急诊病例,我们的急诊科还对新冠病例进行分流,以便对其进行正确的护理:身体不适的病人被送入我们的NCID(国家传染病中心)进行治疗,而有症状的可疑病人则被送入TTSH(陈笃生)的指定病房。

……如果你的情况不是紧急情况,请到你最近的全科医生或综合医院就医。

随着社区病例的激增……可能会有一些不便之处,如等待时间延长、重新安排门诊预约或访问限制。感谢理解。

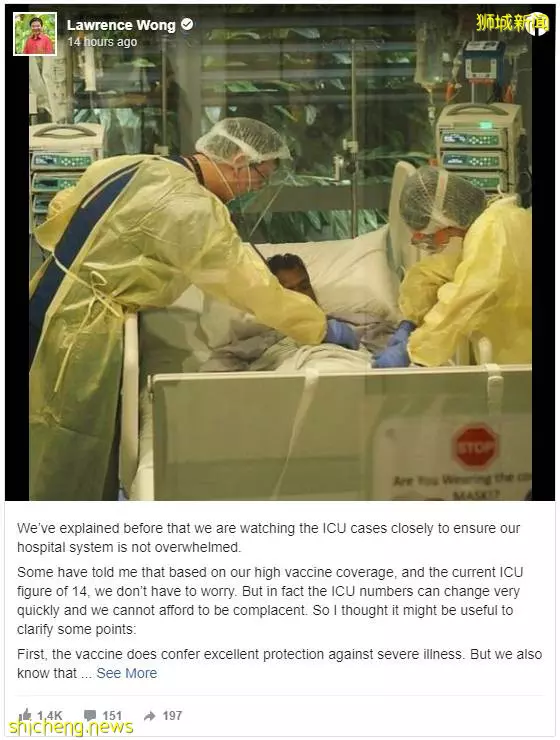

随后,黄循财部长也在Facebook发文,强调了现在医院的情况,并警告大家注意:

虽然现在ICU患者看起来不多,但可能数字会迅速变化!

黄循财部长警告

我们之前已经解释过,我们正在密切关注ICU的病例,以确保我们的医院系统不至于不堪重负。

有些人告诉我,基于我们的高疫苗覆蓋率,以及目前14个ICU的数字(9月18日),我们不必担心。

但事实上,重症监护室的数字可能变化得非常快,我们不能自满。

因此,我认为澄清一些问题可能是有益的。 ……

黄循财说卫生部的数据显示,大约有0.2%的感染病例有需要ICU护理的风险。

0.2%看起来很小,但是当它应用于一个庞大的、呈指数上升的感染者基数上时,在ICU的人数会增长得非常快。

假如有更多的老年人或未接种疫苗的人被感染,那么需要ICU护理的感染者的比例将远远高于0.2%。

所以我们决不能假设我们的ICU数字会继续保持低水平,或者我们的ICU永远不会受到考验。因此,未来1-2周的数据至关重要的。

(图源:CNA)

在前天傍晚他发文时候,新加坡新冠ICU患者是14位,昨天凌晨通报又增加6位,现在一共20人在重症加护病房,他们的情况都不太好。

虽然新加坡目前看来重症和ICU患者不多,但是迅速增长的趋势不太妙。

*截至9月19日,873位住院患者,其中118位需要吸氧,21位在重症监护室。

*需要吸氧(蓝色)和在ICU患者(黄色)的每日数量

(以上图表:卫生部)

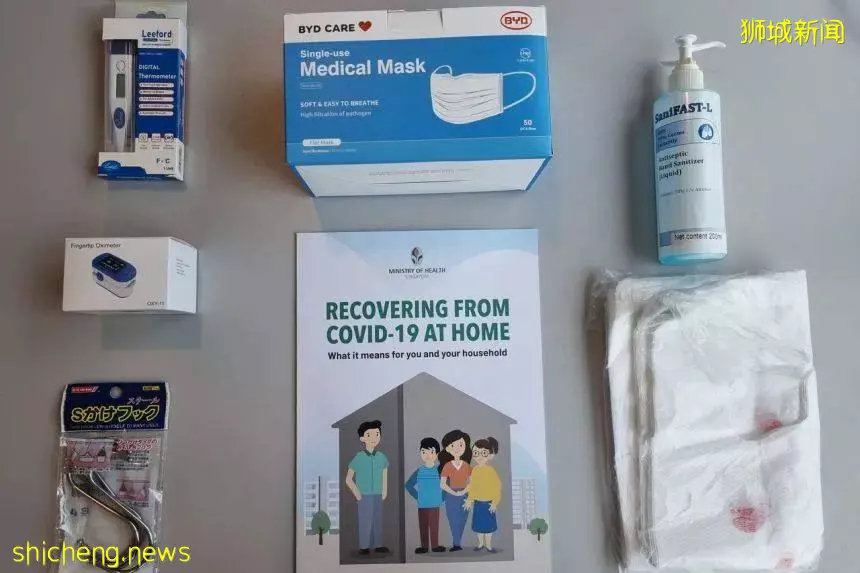

为了应对病例激增,给如陈笃生医院这样的医院节省资源,最近新版的“方舱医院”又建起来了。

这次不是普通的社区护理设施,而是“加强版”。

第一个针对新冠患者的加强型社区护理设施

(CCF)将设在淡滨尼的NTUC Health疗养院,从周四开始运作,有250个床位。

加强型CCF接受护理的新冠病人包括病情稳定、症状轻微但患有心脏、神经系统或呼吸系统等慢性疾病的老人。

简单理解,就是功能处于医院和社区隔离设施中间型的设施,专门给虽然稳定但有基础病的患者。

相比于新加坡对于中症、重症患者的重视,很多人感觉新加坡对轻症的关注太少。

特别是最近,专家频出“惊人”言论。

“感染而无症状是最好的情况”

为什么要这样说?

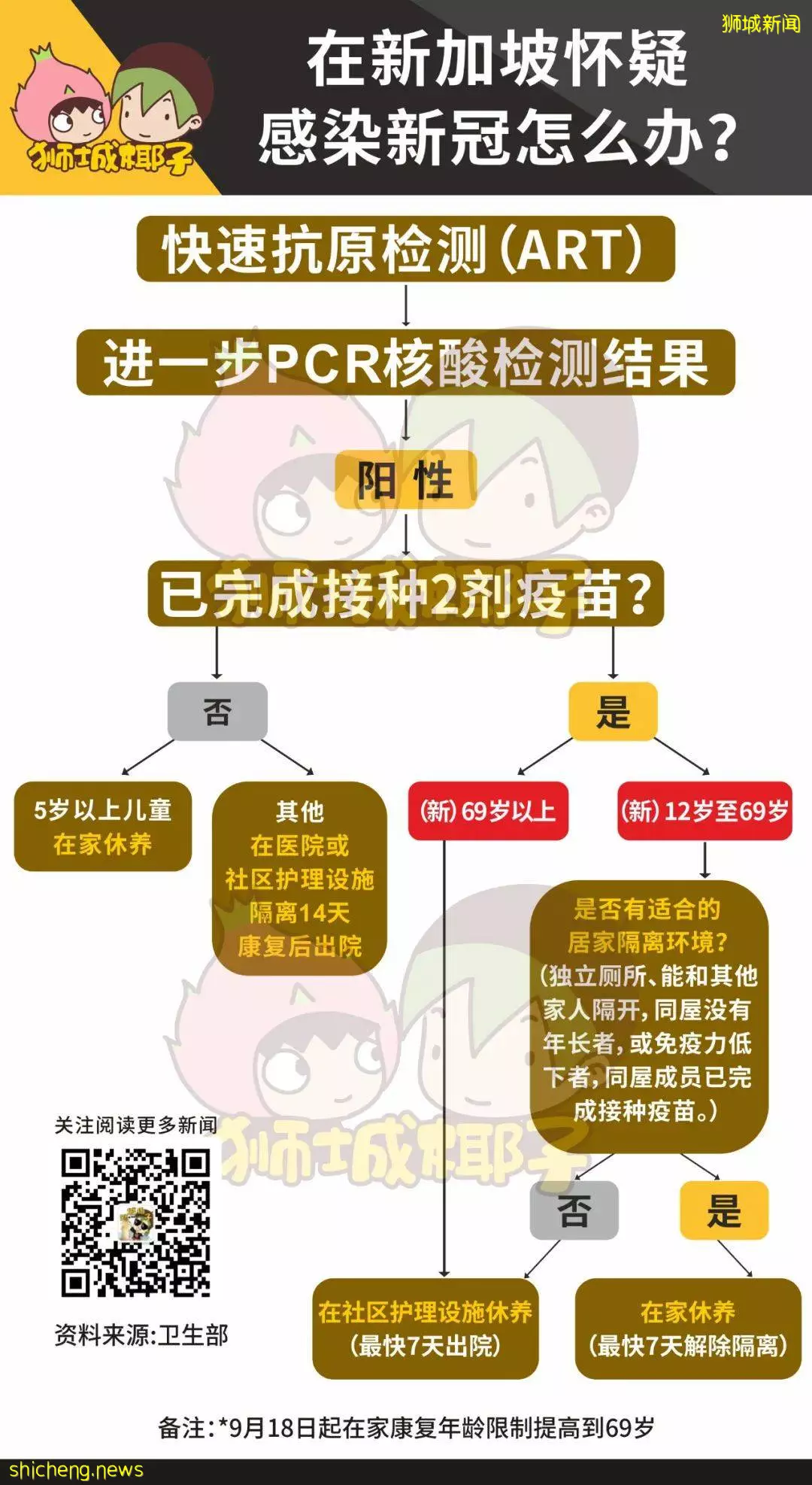

9月15日,新加坡开始让符合条件的无症状/轻症患者居家养病,主要针对50岁以下并接种过两剂疫苗的。

9月18日,新加坡再次扩大范围,在家康复年龄限制提高到69岁。

居家康复“礼包”(图源:海峡时报)

卫生部长称,这一改变会让更多人轻症确诊者在家养病,预估“70%,每10个人确诊者里面,就有7个在家康复”。

想想,这样每天新增1000例中,几乎有700人都是自己在家康复。

在家会不会传染给家人呢?家人虽然也要一起居家隔离,但是就万无一失吗?

无论从政策上,还是专家的言论上,我们都能看出没把轻症当一回事,甚至有专家认为得了轻症/无症状是一种“保护”。

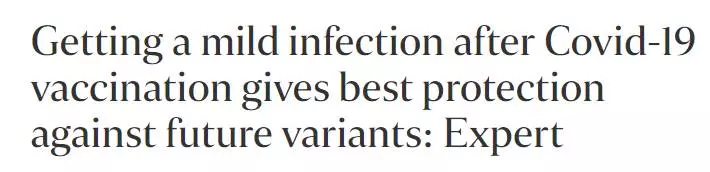

前三天一篇海峡时报的评论文章在朋友圈疯传:

《专家:打过疫苗轻度感染后,可以给你最好的保护防止未来变种毒株》

文章开头第一句就把人震惊了: 感染了没有症状是最好的情况……

(以上截图:海峡时报)

他们为什么会这么说?

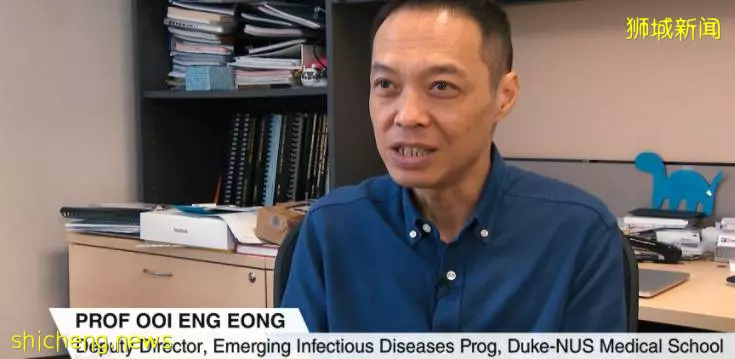

其实这是一场由海峡时报主办的论坛,在座的都是新加坡权威新冠专家。

我们都知道人体通过疫苗和感染都能获得抗体,人体新冠抗体水平越高,保护效果越好。

(图源:CNA)

新加坡国立大学医学院的黄英勇Ooi Eng Eong教授说,接种疫苗之后人体有了抗体,但是抗体不会一直维持在高水平:

“免疫系统在不需要时不会将抗体维持在高水平。”

"当再次看到病毒时,它将回忆起这段记忆,并会产生免疫反应。但是这种记忆的恢复需要几天时间。

于是,这就变成免疫系统和德尔塔之间的竞赛"。

Delta的潜伏期从感染到发病的时间较短,约为3天,而原始毒株为5天。

但是接种过疫苗的免疫系统需要大约四或五天的时间来做出反应。

因此黄教授总结,那些已经接种疫苗的人,感染但不生病是可能发生的最好事情:

因为下一次免疫系统会迅速反应,这可以保护他免受未来可能出现的任何冠状病毒变种的影响。

网友表示,好像言之有理,但是还是感到震惊、困惑、不理解。

意思是我们应该被感染?现在太让人混乱了。

所以我们还在等啥?放我们赶紧感染吧,然后就可以开放夜店了。

当接种疫苗不再能防止感染时,自我合理化的说辞。

即使有医学/科学证据支持这一点,那么当病例每天都在增加,甚至可能更高时,这样一个标题是欠考虑的!

一方面,我们被要求在病例增加时减少社会交往,一方面全国性日报的标题竟宣称"轻度感染 "可能不是一件坏事。

……那我们为什么还要关注1000个或3000个或更多的病例,因为几乎所有的病例都可能是轻症的或无症状的感染。