之前新加坡已經連續兩天新增病例過千!

住院人數也在增長,重症、ICU患者增加,部長們開始透露醫療資源吃緊,三天後,將有升級版的社區護理設施啟用。

衛生部長建議大家少出門,儘管如此,新加坡仍未有更嚴格防疫措施出台。從專家們的一些話語看來:輕症似乎不足為懼。

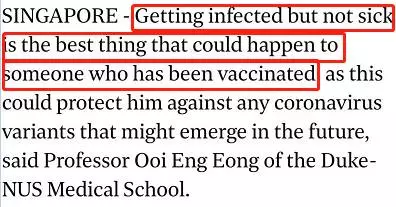

這兩天甚至有個新聞刷屏我們朋友圈,專家說感染了但無症狀是「最好的情況」。(???)

(圖源:海峽時報)

大家驚得下巴都快掉下來,大部分人感到煎熬,這波新加坡疫情的峰值到底在哪?

黃循財:加護病房數字變化很快 升級版「方艙醫院」很快啟用

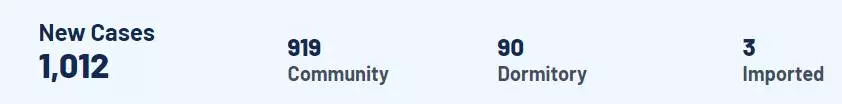

前天有1012個新病例,是自去年4月23日以來的最高單日數數字。

*919例在社區,90例在客工宿舍,3例為輸入性病例,其中又有321人是60歲以上的老年人。

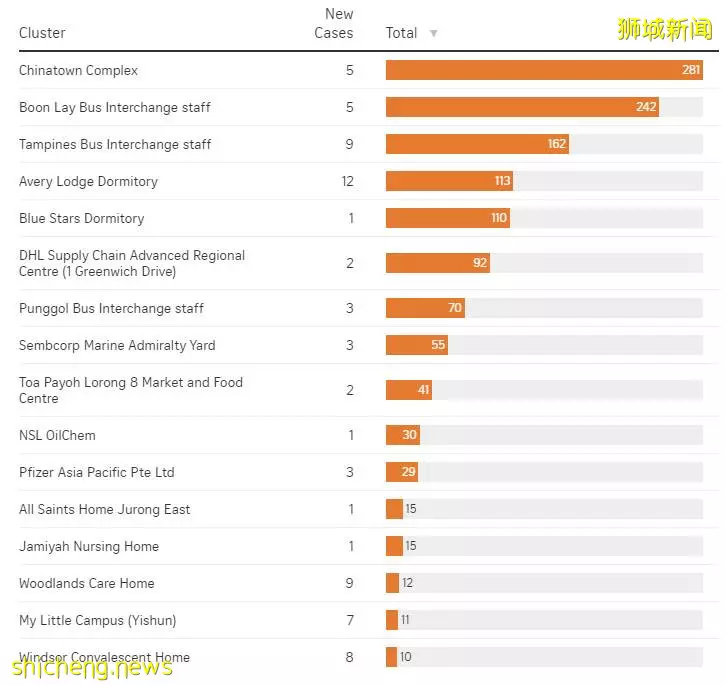

感染群情況(圖源:海峽時報)

在新增病例站上四位數之後,醫療資源開始吃緊!

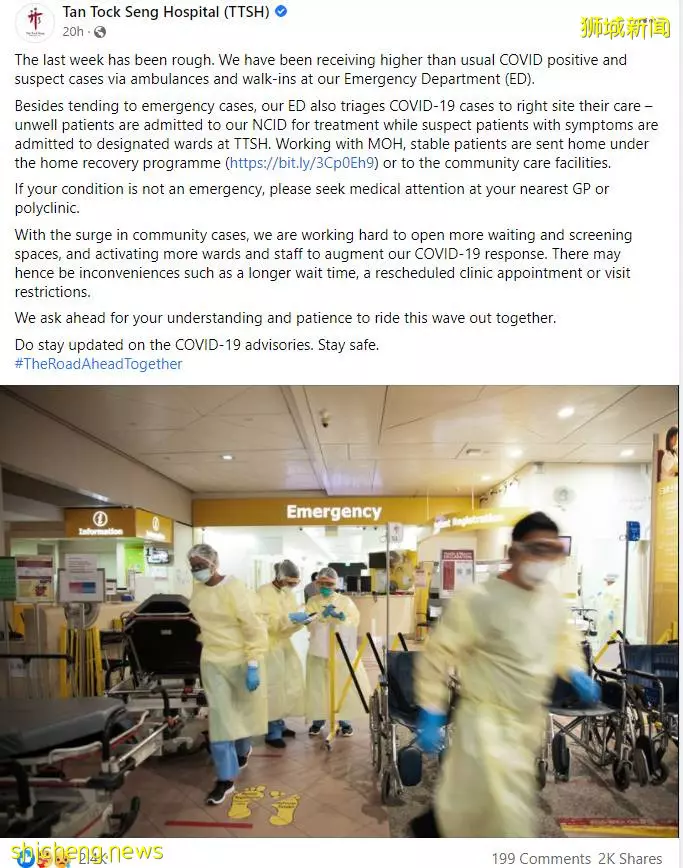

作為收治新冠患者的主要醫院——陳篤生醫院前天在Facebook透露,過去一周,該院的疑似/確診新冠病例「異常多」 陳篤生醫院警示

過去的一周是艱難的。我們的急診科(ED)收到的COVID陽性和疑似病例比平時多。

除了處理急診病例,我們的急診科還對新冠病例進行分流,以便對其進行正確的護理:身體不適的病人被送入我們的NCID(國家傳染病中心)進行治療,而有症狀的可疑病人則被送入TTSH(陳篤生)的指定病房。

……如果你的情況不是緊急情況,請到你最近的全科醫生或綜合醫院就醫。

隨著社區病例的激增……可能會有一些不便之處,如等待時間延長、重新安排門診預約或訪問限制。感謝理解。

隨後,黃循財部長也在Facebook發文,強調了現在醫院的情況,並警告大家注意:

雖然現在ICU患者看起來不多,但可能數字會迅速變化!

黃循財部長警告

我們之前已經解釋過,我們正在密切關注ICU的病例,以確保我們的醫院系統不至於不堪重負。

有些人告訴我,基於我們的高疫苗覆蓋率,以及目前14個ICU的數字(9月18日),我們不必擔心。

但事實上,重症監護室的數字可能變化得非常快,我們不能自滿。

因此,我認為澄清一些問題可能是有益的。 ……

黃循財說衛生部的數據顯示,大約有0.2%的感染病例有需要ICU護理的風險。

0.2%看起來很小,但是當它應用於一個龐大的、呈指數上升的感染者基數上時,在ICU的人數會增長得非常快。

假如有更多的老年人或未接種疫苗的人被感染,那麼需要ICU護理的感染者的比例將遠遠高於0.2%。

所以我們決不能假設我們的ICU數字會繼續保持低水平,或者我們的ICU永遠不會受到考驗。因此,未來1-2周的數據至關重要的。

(圖源:CNA)

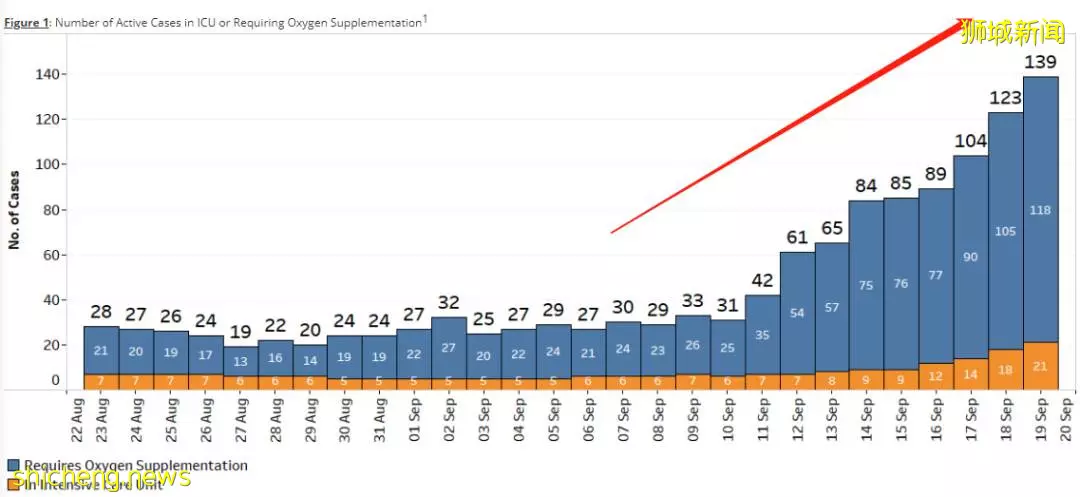

在前天傍晚他發文時候,新加坡新冠ICU患者是14位,昨天凌晨通報又增加6位,現在一共20人在重症加護病房,他們的情況都不太好。

雖然新加坡目前看來重症和ICU患者不多,但是迅速增長的趨勢不太妙。

*截至9月19日,873位住院患者,其中118位需要吸氧,21位在重症監護室。

*需要吸氧(藍色)和在ICU患者(黃色)的每日數量

(以上圖表:衛生部)

為了應對病例激增,給如陳篤生醫院這樣的醫院節省資源,最近新版的「方艙醫院」又建起來了。

這次不是普通的社區護理設施,而是「加強版」。

第一個針對新冠患者的加強型社區護理設施

(CCF)將設在淡濱尼的NTUC Health療養院,從周四開始運作,有250個床位。

加強型CCF接受護理的新冠病人包括病情穩定、症狀輕微但患有心臟、神經系統或呼吸系統等慢性疾病的老人。

簡單理解,就是功能處於醫院和社區隔離設施中間型的設施,專門給雖然穩定但有基礎病的患者。

相比於新加坡對於中症、重症患者的重視,很多人感覺新加坡對輕症的關注太少。

特別是最近,專家頻出「驚人」言論。

「感染而無症狀是最好的情況」

為什麼要這樣說?

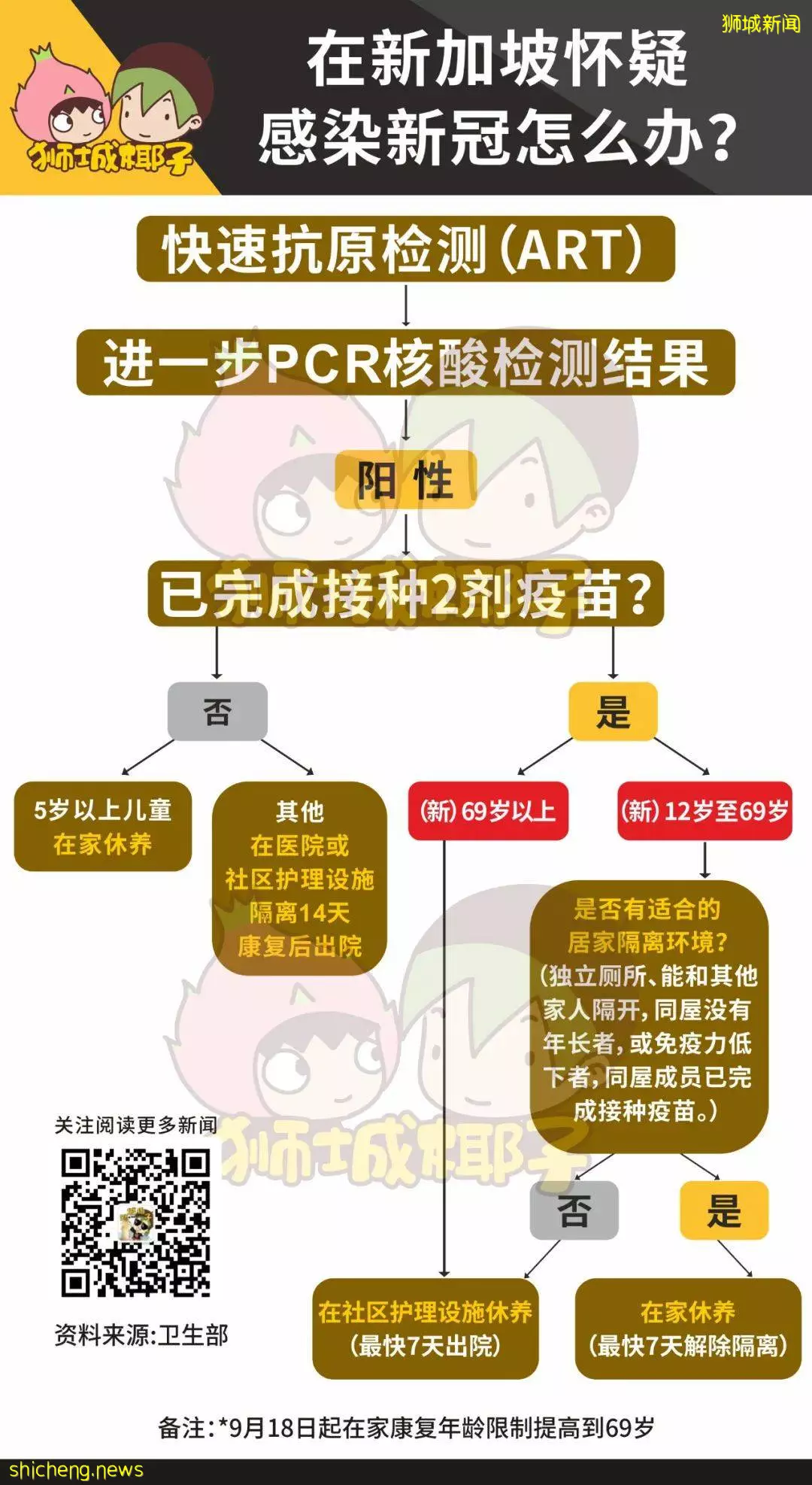

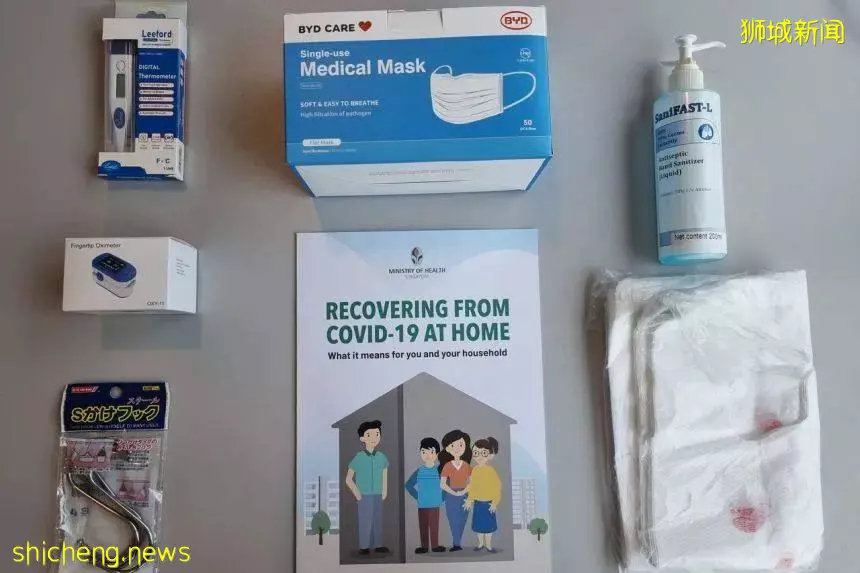

9月15日,新加坡開始讓符合條件的無症狀/輕症患者居家養病,主要針對50歲以下並接種過兩劑疫苗的。

9月18日,新加坡再次擴大範圍,在家康復年齡限制提高到69歲。

居家康復「禮包」(圖源:海峽時報)

衛生部長稱,這一改變會讓更多人輕症確診者在家養病,預估「70%,每10個人確診者裡面,就有7個在家康復」。

想想,這樣每天新增1000例中,幾乎有700人都是自己在家康復。

在家會不會傳染給家人呢?家人雖然也要一起居家隔離,但是就萬無一失嗎?

無論從政策上,還是專家的言論上,我們都能看出沒把輕症當一回事,甚至有專家認為得了輕症/無症狀是一種「保護」。

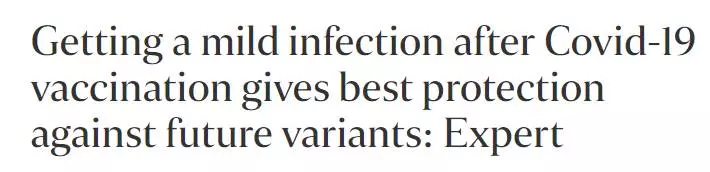

前三天一篇海峽時報的評論文章在朋友圈瘋傳:

《專家:打過疫苗輕度感染後,可以給你最好的保護防止未來變種毒株》

文章開頭第一句就把人震驚了: 感染了沒有症狀是最好的情況……

(以上截圖:海峽時報)

他們為什麼會這麼說?

其實這是一場由海峽時報主辦的論壇,在座的都是新加坡權威新冠專家。

我們都知道人體通過疫苗和感染都能獲得抗體,人體新冠抗體水平越高,保護效果越好。

(圖源:CNA)

新加坡國立大學醫學院的黃英勇Ooi Eng Eong教授說,接種疫苗之後人體有了抗體,但是抗體不會一直維持在高水平:

「免疫系統在不需要時不會將抗體維持在高水平。」

"當再次看到病毒時,它將回憶起這段記憶,並會產生免疫反應。但是這種記憶的恢復需要幾天時間。

於是,這就變成免疫系統和德爾塔之間的競賽"。

Delta的潛伏期從感染到發病的時間較短,約為3天,而原始毒株為5天。

但是接種過疫苗的免疫系統需要大約四或五天的時間來做出反應。

因此黃教授總結,那些已經接種疫苗的人,感染但不生病是可能發生的最好事情:

因為下一次免疫系統會迅速反應,這可以保護他免受未來可能出現的任何冠狀病毒變種的影響。

網友表示,好像言之有理,但是還是感到震驚、困惑、不理解。

意思是我們應該被感染?現在太讓人混亂了。

所以我們還在等啥?放我們趕緊感染吧,然後就可以開放夜店了。

當接種疫苗不再能防止感染時,自我合理化的說辭。

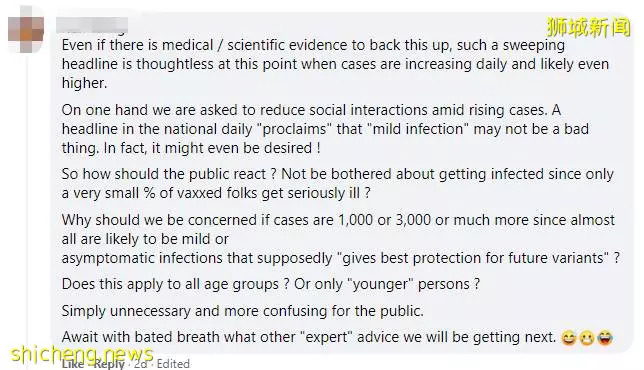

即使有醫學/科學證據支持這一點,那麼當病例每天都在增加,甚至可能更高時,這樣一個標題是欠考慮的!

一方面,我們被要求在病例增加時減少社會交往,一方面全國性日報的標題竟宣稱"輕度感染 "可能不是一件壞事。

……那我們為什麼還要關注1000個或3000個或更多的病例,因為幾乎所有的病例都可能是輕症的或無症狀的感染。