“二舅”突然火了,连新加坡朋友圈好多人在转发!

(图源:微博热搜)

所以二舅到底是谁?

在新加坡,我们也见过无数个这样的“二舅”。

二舅人生故事刷屏朋友圈 网友感动爆哭:治好了我的矫情

一位视频博主@衣戈猜想发布了一个传记视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》。

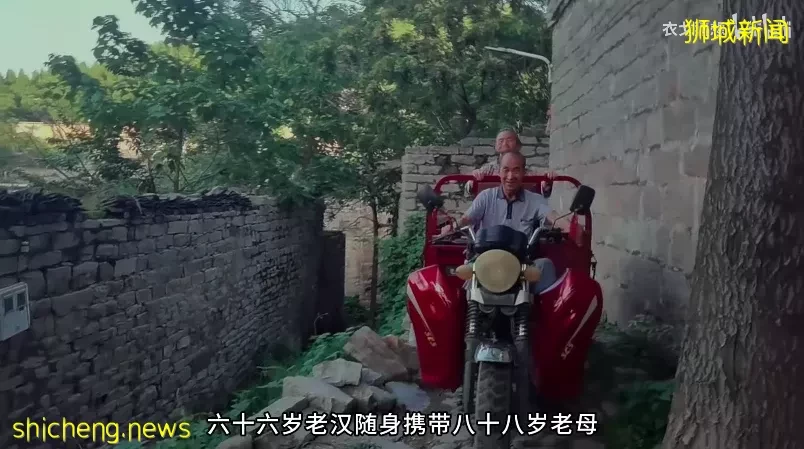

(视频截图来自:B站UP主@衣戈猜想 )

通过平淡的旁白与画面,记录下二舅苦难而饱满的一生。

小时候他打针打瘸了,但自学木匠手工活,过出了平淡又不平凡的几十年。

期间有一些说不明道不清的感情生活,但最后又没有结局,二舅最终还是一辈子光棍。

他收养了一个孩子“宁宁”,把孩子好好养大,还拿出十几年积蓄拿来给她在县城买房。

好在宁宁也很孝顺,年老的二舅回归农村,66岁老汉照顾88岁老母亲,给村民修电器和家具。

听起来就像很多空巢老人一样,不过画面展示出他每天过得其乐融融。

虽然他没能像很多同龄人那样有单位分的房子、国家发的退休金,但他也不怨天尤人,在有限的环境和条件里让自己过上安逸生活。

整个故事处处透著不圆满,但又句句真实。

就像作者说的,二舅从小就抓了一手“烂牌”,但是努力打好:“他在挣扎与困难中表现出来的庄敬自强,令我心生敬意。”

短短两天,视频就登上了B站热门第一,播放量突破1900万!实时在看人数一直保持在3万以上!

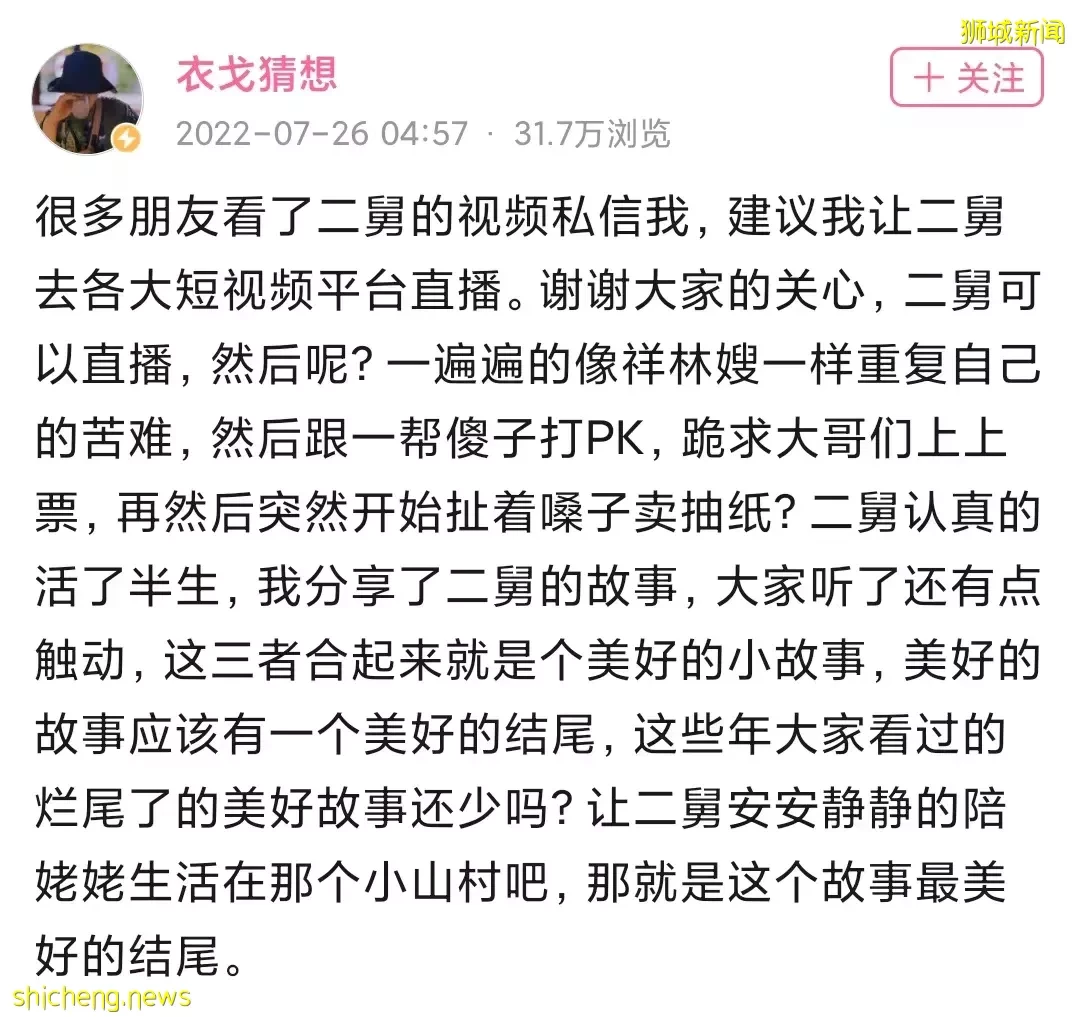

有人说二舅火了,他应该出来搞直播。

关于这些言论和建议作者最近统一回复了,让人十分尊敬:

“谢谢大家的关心……美好的故事就应该有个美好的结尾,就让二舅安安静静的陪姥姥生活在那个小山村吧,这就是这个故事最美好的结局。”

(微博@衣戈猜想)

看多人大喊“看哭了”、这就是“平凡的世界”、“活着”!

“上帝给二舅关上了一扇门,二舅自己打了个三室一厅!”

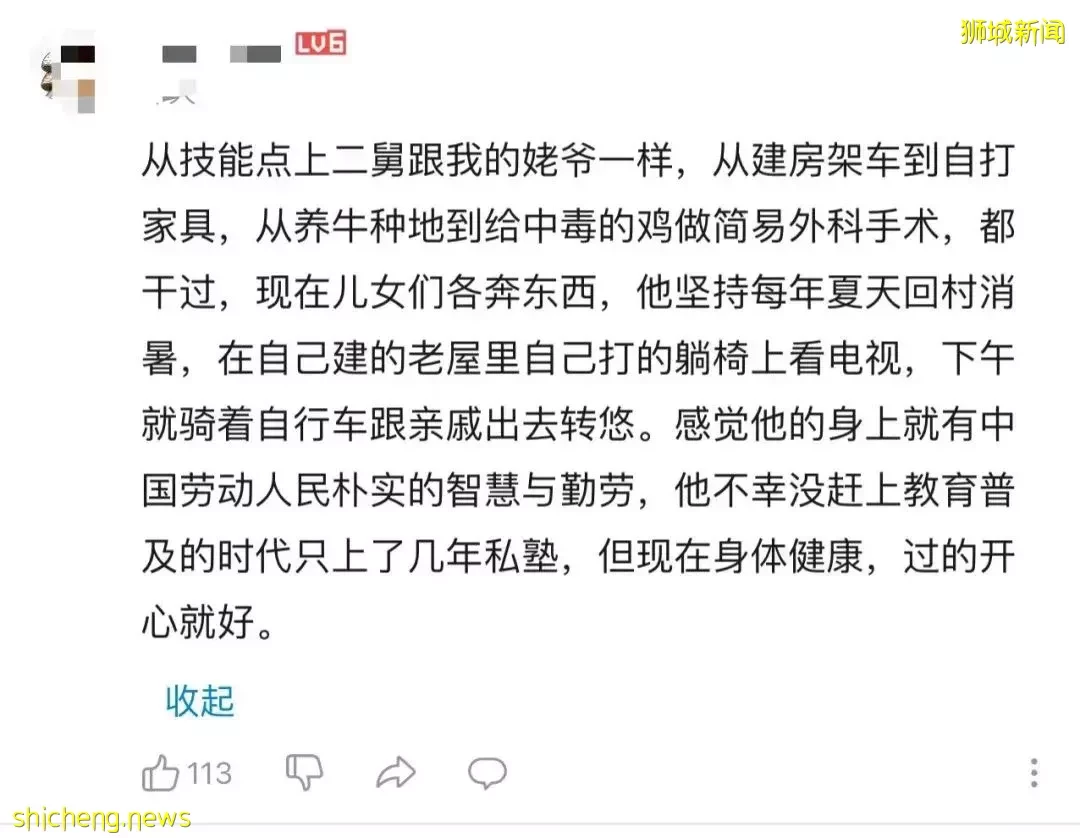

有网友说像自己的大舅,出生不好但脑袋聪明,做木匠活一看就会,但是自己大舅运气好赶上恢复高考,成为一名985大学的教授。

“像我家的XX”这种留言蜂拥而至,原来每家都有一个“二舅”,在大时代下过好自己的小生活。

虽然不是所有人都有运气,但是努力不抱怨的人生总是不会太差。

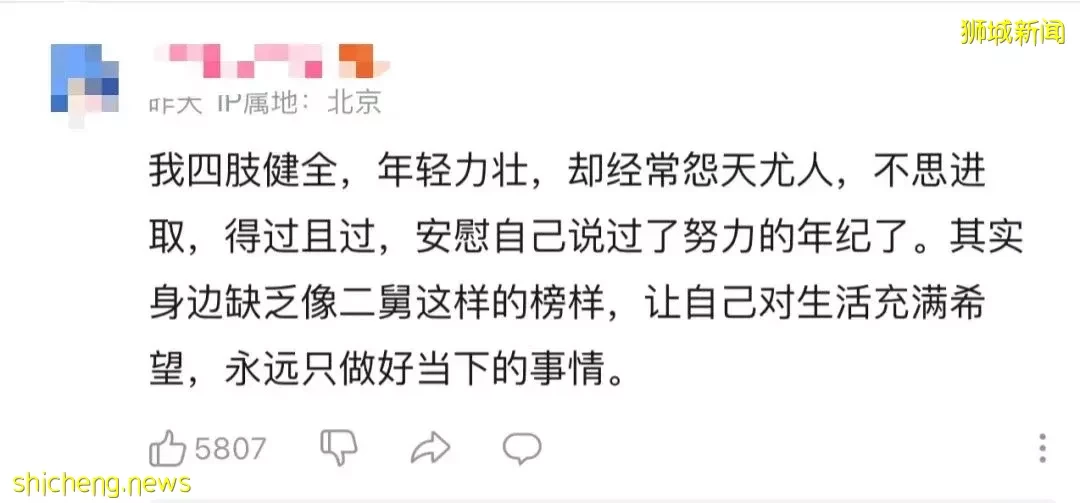

年轻人开始反思自己,手脚健全为什么还怨天尤人、不思进取。

就像视频的标题一样《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》, 在人生几十年的长河里,在时代历史的滚滚浪潮下,“精神内耗”显得无比矫情。

“二舅的故事真的好,让人看了快乐。我悟了,精神内耗说白了就是不接地气。”

“谢谢,真的谢谢,我想像二舅一样,不问来路,不记归途,当最快乐的人。”

(以上视频截图来自:B站UP主@衣戈猜想 )

新加坡有无数“二舅” 等着你去发现

每一个平凡人背后都有故事,如果你在街上看到“二舅”,可能只会想:

“欸,一个瘸了腿的老头。”

看完博主视频你会改观,大叹这是平凡的浪漫。

其实,新加坡有无数像“二舅”这样的老人,可能是食阁里端盘子的老阿姨,也可能是开计程车的老人。

你起初见到他们,可能会想:

“咦,这么大年纪了还在工作?”

“我老了可不能像他一样。”

但是我们最近采访了一批自食其力的老人,他们不觉得自己苦。

【1】 78岁开雪糕摊 不问孩子要一分钱

有个78岁老人退休后开始开雪糕摊,已经开了十几年,主要卖新加坡传统的面包或饼干夹雪糕,每个只要1.5新币。

根据采访,他表示自己全年无休,每天从早上9点开到晚上6点多,和上班族的时间几乎一致。

这个小摊让他在退休后还能够自食其力、不要孩子给赡养费,他觉得很自豪。

我们注意到大爷手上还戴着霸气的大手表和金戒指。

【2】 80岁开修鞋摊 养大了8个小孩

还有一个80岁的老人,在牛车水开修鞋摊,白领上班族排队找他。

修一双鞋收8新、10新,每天能有上百新币的收入,靠着这门手艺也能月入2000多新币。

老人还分享了他自己家中的情况,8个孩子,有4个都选择没有结婚,说起这些他并没有带任何感情色彩似乎认为这是很寻常的事。

【3】子承父业经营古币店

“只是为了赚钱”

有些人就算不喜欢,也会接手家里的事业,原因很接地气:赚钱。

这个75岁老人说自己的喜好是“玩石头”,但是父亲留下了一家古玩古币店,他也就接手来做了。

开店时间十分任性,每天只开6个小时,从11点至17点。

生活是第一位的,自己的喜好不是那么重要。

网友看了这期,都说新加坡老安哥好接地气,就是为赚钱怎么了~

新加坡的制度不养闲人,也鼓励老人就业,从另一个角度说老人也有很多工作机会。

即使有公积金养老,很多老人还是希望能出去工作多赚钱点或者与社会接触。

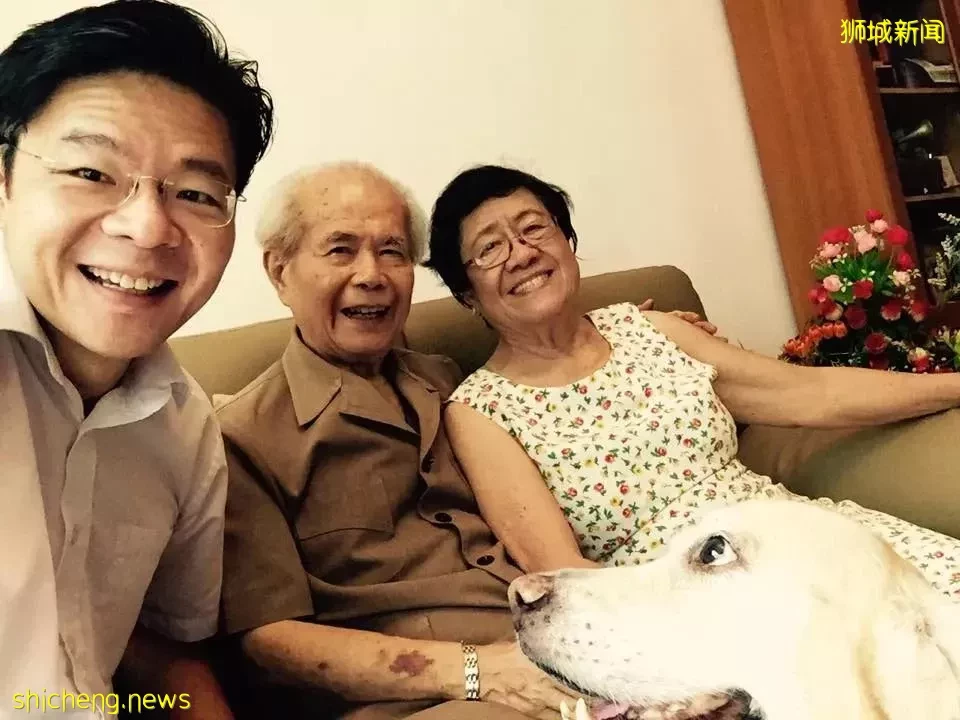

新加坡工人党秘书长毕丹星曾发帖为妈妈庆祝节日,母亲的制服却引来热议。

他是大名鼎鼎的政界精英,妥妥的高收入人士(媒体报道年薪保底38.5万新币,约人民币192.5万),妈妈还一直在麦当劳打临工!

毕丹星说,妈妈是自己提出要去麦当劳打工这个想法,因为她想要让自己一直保持活力和韧性。

和很多闲不下来的新加坡老人一样。

即使到了退休年纪,他们也不想成天“废”在家里,想做点力所能及的事,为新加坡变得更好贡献出自己的力量。

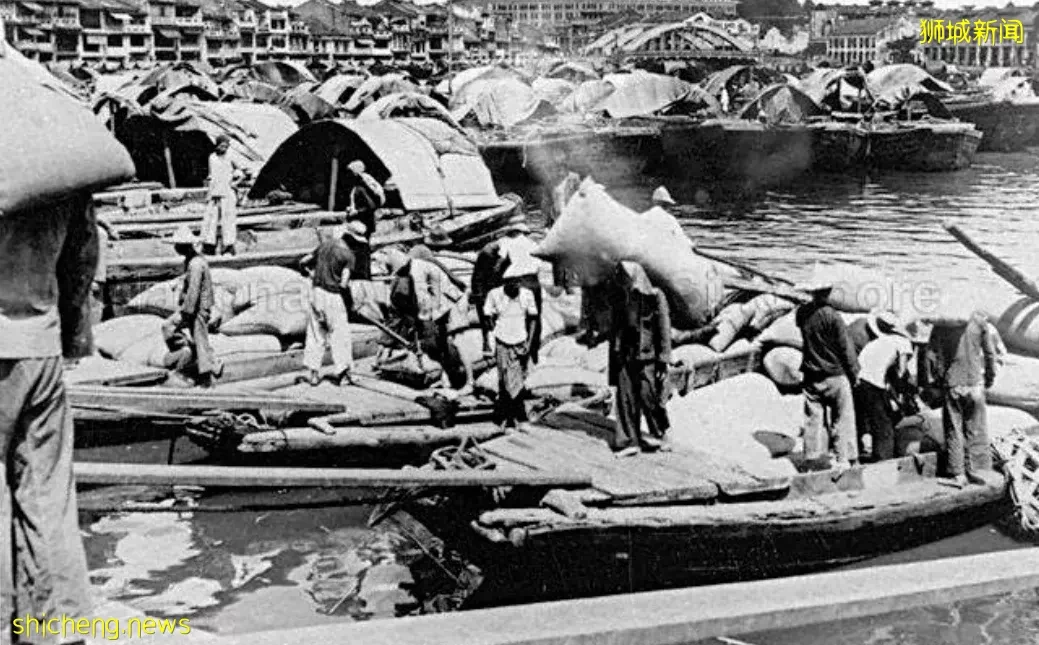

下南洋的精神不灭

来自中国,107岁的她子孙满堂

新加坡的很多华裔老人往上数都是从中国来的。

下南洋是近代中国持续时间最久,规模最大的人口流动,广东和福建沿海一带老练的农民、小商人、吃苦耐劳的劳工和手工业者因为种种原因前往东南亚。

(1930年的新加坡河)

南洋华人依靠吃苦耐劳的性格和拼搏精神,落地生根。

有些最终成为东南亚富人的代名词,在获得了稳定富裕的生活以后,他们很多还会回馈家乡。

有些普通人即使没有功成名就,也在东南亚站稳了脚跟,开枝散叶留下无数子孙后代。

(下任总理黄循财的父亲,最初来自中国海南)

新加坡本地媒体《新民日报》报道了一位老人去世,她享年107岁,就是无数下南洋华人的缩影。

她,瑞苏张,出生在中国福建安溪,小时候随养父母来到东南亚。

往前推算,几乎是一个世纪前移民到新加坡的中国人。

在新加坡长大结婚后,她先后生下11个孩子,包括一对双胞胎。

她81岁的长子说,母亲通过勤劳节俭把所有的孩子都养大了。

小时候他们一家住在Jalan Kong Kuan的一个甘榜(农村),也就是目的Bukit Panjang一带,现在已被重新开发为组屋区。