就在最近,新加坡国立大学(NUS)的一名硕士生在Reddit论坛上匿名发帖,直言质疑“中国同学的英语水平是否拉低了课堂质量”,随即引发了一场跨文化、跨地域的激烈争论,支持者与反对者针锋相对,争论暴露了留学生群体的语言焦虑。

录取标准争议 符合要求还是另有考量?

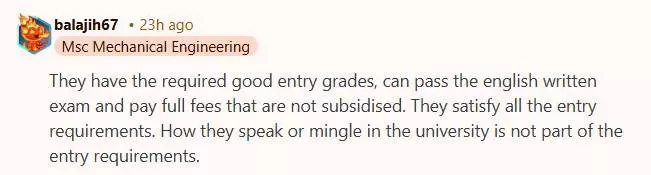

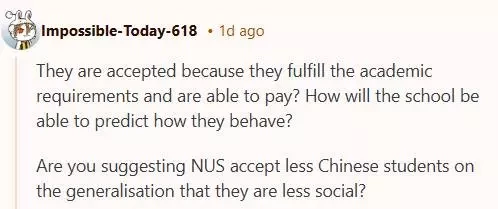

部分Reddit用户对此作出回应,为NUS的录取标准辩护。

他们指出,中国学生符合学术和行政要求,入学成绩达标,并能通过英语考试。

此外,他们大多支付全额学费,不享受政府补贴。

一位用户直言:“学校如何预测他们的社交行为?语言或交友方式并不是录取标准的一部分。”

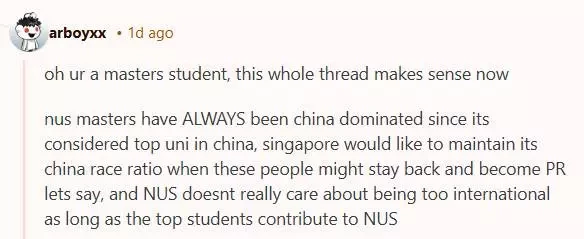

然而,也有网友提出不同看法,认为NUS的硕士项目长期以来“以中国学生为主导”,可能与新加坡维持华裔人口比例的政策有关。

有人表示:“NUS在中国被视为顶尖学府,新加坡或许也希望借此吸引高素质人才,并鼓励他们成为永久居民。”

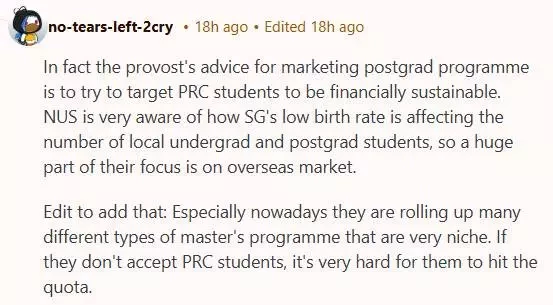

此外,有用户指出,新加坡的低出生率影响了本地研究生数量,因此NUS更加依赖海外市场。

语言与社交 学术之外的挑战

除了录取标准,许多用户也分享了自己的留学经历。

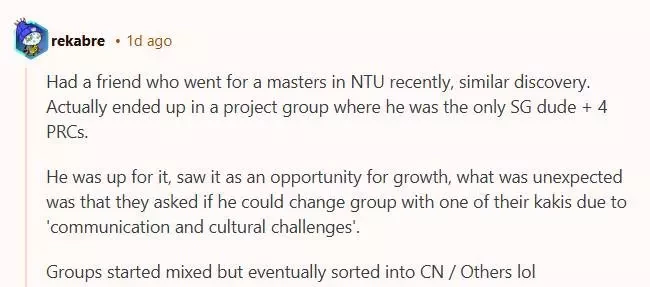

有网友提到,在南洋理工大学(NTU)的朋友曾在小组项目中遇到类似情况——他是唯一的新加坡人,其他成员全是中国学生。

尽管他愿意把这当作一次学习机会,但小组最终还是希望换人,理由是“沟通和文化挑战”。

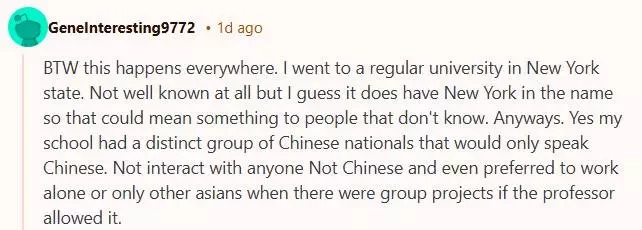

另一位用户则讲述了自己在美国留学时的经历。

他在纽约某大学遇到一群中国学生,他们几乎只说中文,很少与非华人学生交流,也更倾向于单独完成任务或仅与亚洲学生合作。

这种情况在不同国家的大学中似乎都存在。

此外,部分用户表达了对语言障碍的担忧。

有评论指出,一些中国学生在英语表达和理解方面存在困难,影响了课堂讨论和合作。

不过,也有人表示,语言问题并不局限于中国学生,“一些欧洲学生也有类似困扰,毕竟英语并非他们的母语。”

文化隔阂还是排外情绪?

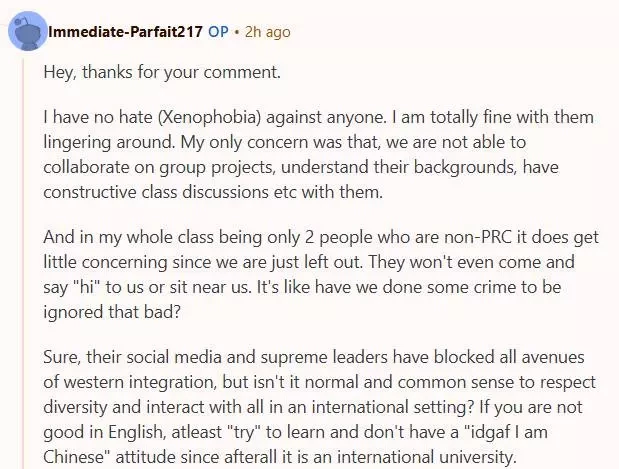

面对批评,原帖作者坚称自己并非歧视中国学生,而是因为文化和语言障碍导致课堂互动受限,甚至在小组项目中感到被冷落。

他解释说:“我的班上只有两名非中国学生,我们经常感觉被排斥。”

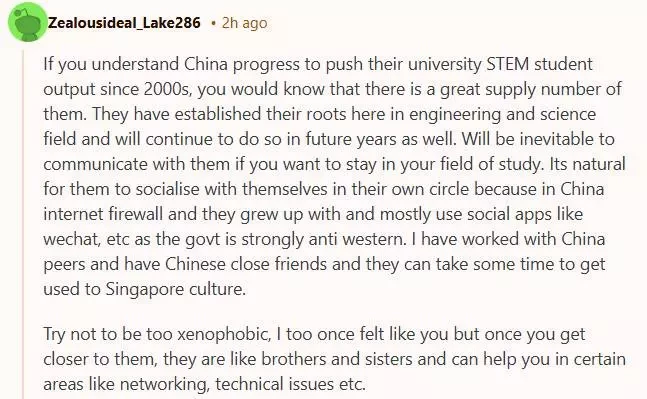

有用户劝放宽心态,认为与中国学生建立联系后,会发现他们“就像兄弟姐妹一样”,并且能在技术或学术问题上提供帮助。

但原帖作者回应称,自己希望获得的是更广泛的国际化体验,而非被迫适应一个单一文化的环境。

他强调:“作为付费学生,我期待的是多元文化的氛围,而不是仅仅围绕着同一种语言和文化。”

不过,部分用户认为,原帖作者的期待过高,指出“并非所有人都需要满足你的社交需求”,并建议他在选择硕士项目时做好更多调研,而不是将问题归咎于大学。

NUS排名高,体验不匹配?

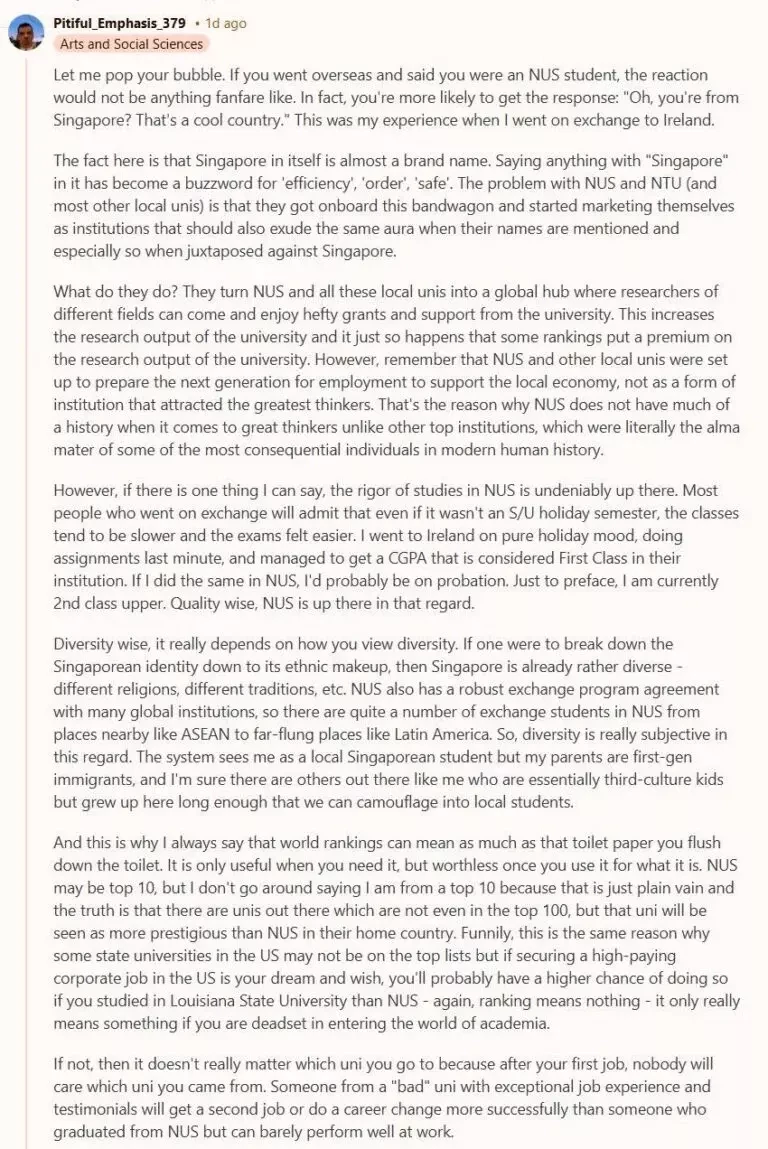

除了文化适应问题,原帖作者还质疑NUS的全球排名,认为其学术质量和学生体验并不相符。

他问道:“如果这里缺乏多样性,教学质量也一般,那么NUS的高排名到底意味着什么?”

对此,一名Reddit用户表示,NUS的全球排名更多依赖研究成果,而非教学质量。

NUS通过大量资助吸引顶尖研究人员,但它并非像常春藤盟校那样致力于培养思想领袖,而是更注重为本地经济提供人才。

“全球排名就像卫生纸——有时候有用,但用完了也就没意义了。”他认为,除非目标是进入学术界,否则排名远不如实际学习体验重要。

数据与真相 NUS的中国学生录取标准

官方门槛 vs 实际筛选

根据NUS 2025年最新招生政策,硕士申请者需提供雅思6.5或托福85分以上成绩,法学、商科等专业要求更高。

然而,一名自称招生助理的匿名用户透露:“部分理工科专业会优先考虑学术成果(如论文、科研经历),语言成绩可能弹性处理”。

这或许解释了争议中“低分录取”的个例。

中国学生的“双重挑战”

数据显示,2025年NUS国际学生占比30%,中国学生多数来自985/211院校,平均绩点3.5/4.0以上。

然而,学术优势未必转化为语言自信。

在追求全球化的进程中,顶尖学府如何平衡学术理想与现实利益?答案可能比语言成绩单复杂得多。