(新加坡讯) 新加坡卫生部透露,过去4年共接到38起感染耳念珠菌病例的通报,2019年1月到今年3月之间,有两人因感染耳念珠菌而死亡。

该部表示,一般上患有严重疾病或免疫低下的人较容易感染耳念珠菌,这意味着病例通常出现在医院。

该部是答复亚洲新闻台的询问时,发布上述数据。

当局表示,没有证据显示耳念珠菌正在新加坡医院传播。新加坡的医疗机构对任何感染都有预防和控制措施,所有公共医院都有隔离受感染病人的设施。

较早前,美国疾病控制与预防中心表示,耳念珠菌目前在美国医疗设施中迅速传播,病例从2019年的400多起,倍增到2021年的1400多起。

新加坡国家传染病中心表示,已注意到耳念珠菌在美国传播,并会持续观察。

该中心指出,新加坡所有医院都会对过去一年在国外住院的病人进行耳念珠菌筛查。

那么,耳念珠菌到底是什么,如何传播?我们需要担心吗?

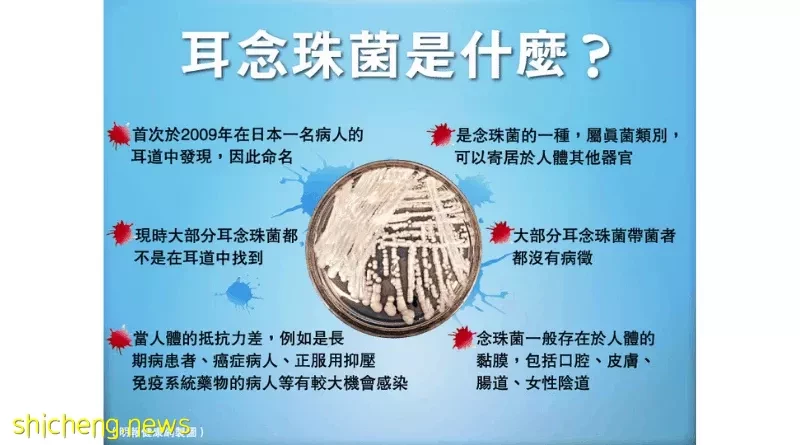

耳念珠菌是2009年日本科学家首次报道的一种病原真菌新物种,是念珠菌家族的新成员,最早从一位日本患者的外耳道分泌物中分离得到。

2009年首先分离出的这株耳念珠菌对抗真菌药物并不耐药,之后在欧美等国也逐渐分离出耳念珠菌,这种后被分离出来的菌株具有一定耐药性,这才引起医院与研究机构的注意。

目前已知的能够引起人体感染的念珠菌物种大概有20种,几乎能感染人体所有器官。

一些念珠菌物种,是健康人群体内的共生微生物,70%以上的健康人群口腔、肠道或生殖道中都有少量的念珠菌细胞,通常不对健康人群造成危害。与临床上其他常见的念珠菌物种相同,耳念珠菌通常不感染免疫系统健全的人群,但对有严重基础疾病或免疫缺陷的人群是一种威胁。

这些人群自身免疫力差,长期服用抗生素或抗真菌药物,破坏了人体正常的微生物群落,导致耐药性微生物如耳念珠菌成为一种优势菌株,从而导致感染。

感染耳念珠菌的症状、死亡率与感染的部位有关。例如,耳道感染可出现听力问题、耳痒、耳痛等,伴有分泌物;伤口感染可出现炎症、周围疼痛加剧、发烧;血液感染是最危险的感染,症状是发烧、全身疼痛等,耳念珠菌若随着血液播散到其他器官也可以引起相应器官感染的症状,致死率更高。

据了解,耳念珠菌的血液感染死亡率约为30%—60%;尿道和呼吸道等部位感染的死亡率较低。

民众不必过于担心,医疗机构应予以重视

感染耳念珠菌出现的症状与感染其他念珠菌没什么两样。耳念珠菌可以生存在人类皮肤、胃肠道或口腔等特定区域,即所谓的‘定植’,这是目前绝大多数报道中所描述的关于耳念珠菌菌株的情况。决不能把检测到耳念珠菌等同于耳念珠菌感染,因为目前检测到的耳念珠菌只有少数菌株在免疫受损患者中引起了感染,绝大多数分离到的耳念珠菌菌株通常并未表现出感染及相应症状,但可以将真菌传播给其他人。

耳念珠菌的传播方式主要为接触传播。因为其能够长时间存活于感染患者和医护人员的衣物、皮肤和医院的设施表面,容易传播并感染其他患者,从而造成医院内传播。

新冠病毒感染的重症患者是耳念珠菌的易感人群。因此,新冠疫情在一定程度上加速了耳念珠菌的传播。美国鉴定出的感染病例较多,这与美国的医疗水平和临床微生物的分离鉴定水平也有关系。除美国以外,其他国家耳念珠菌的传播速度也可能很快,比如印度和南非。

尽管公众不用过于担心耳念珠菌感染,但由于耳念珠菌传播力强,避免传播应该做到早诊断、早鉴定、早隔离,及时治疗,消除传染源。