(新加坡訊) 新加坡衛生部透露,過去4年共接到38起感染耳念珠菌病例的通報,2019年1月到今年3月之間,有兩人因感染耳念珠菌而死亡。

該部表示,一般上患有嚴重疾病或免疫低下的人較容易感染耳念珠菌,這意味著病例通常出現在醫院。

該部是答覆亞洲新聞台的詢問時,發布上述數據。

當局表示,沒有證據顯示耳念珠菌正在新加坡醫院傳播。新加坡的醫療機構對任何感染都有預防和控制措施,所有公共醫院都有隔離受感染病人的設施。

較早前,美國疾病控制與預防中心表示,耳念珠菌目前在美國醫療設施中迅速傳播,病例從2019年的400多起,倍增到2021年的1400多起。

新加坡國家傳染病中心表示,已注意到耳念珠菌在美國傳播,並會持續觀察。

該中心指出,新加坡所有醫院都會對過去一年在國外住院的病人進行耳念珠菌篩查。

那麼,耳念珠菌到底是什麼,如何傳播?我們需要擔心嗎?

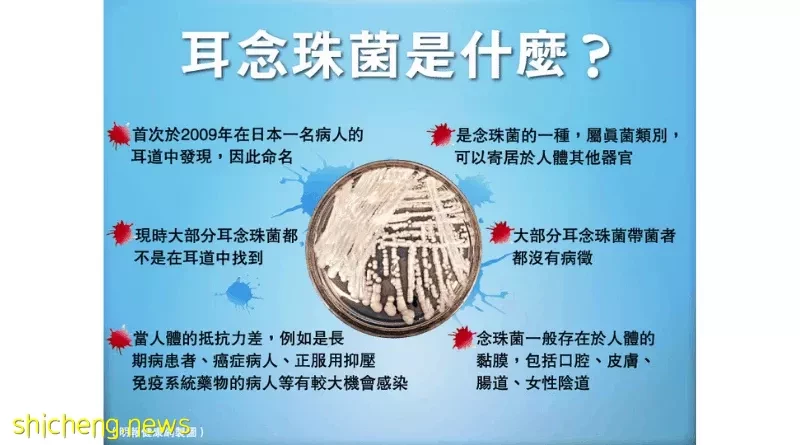

耳念珠菌是2009年日本科學家首次報道的一種病原真菌新物種,是念珠菌家族的新成員,最早從一位日本患者的外耳道分泌物中分離得到。

2009年首先分離出的這株耳念珠菌對抗真菌藥物並不耐藥,之後在歐美等國也逐漸分離出耳念珠菌,這種後被分離出來的菌株具有一定耐藥性,這才引起醫院與研究機構的注意。

目前已知的能夠引起人體感染的念珠菌物種大概有20種,幾乎能感染人體所有器官。

一些念珠菌物種,是健康人群體內的共生微生物,70%以上的健康人群口腔、腸道或生殖道中都有少量的念珠菌細胞,通常不對健康人群造成危害。與臨床上其他常見的念珠菌物種相同,耳念珠菌通常不感染免疫系統健全的人群,但對有嚴重基礎疾病或免疫缺陷的人群是一種威脅。

這些人群自身免疫力差,長期服用抗生素或抗真菌藥物,破壞了人體正常的微生物群落,導致耐藥性微生物如耳念珠菌成為一種優勢菌株,從而導致感染。

感染耳念珠菌的症狀、死亡率與感染的部位有關。例如,耳道感染可出現聽力問題、耳癢、耳痛等,伴有分泌物;傷口感染可出現炎症、周圍疼痛加劇、發燒;血液感染是最危險的感染,症狀是發燒、全身疼痛等,耳念珠菌若隨著血液播散到其他器官也可以引起相應器官感染的症狀,致死率更高。

據了解,耳念珠菌的血液感染死亡率約為30%—60%;尿道和呼吸道等部位感染的死亡率較低。

民眾不必過於擔心,醫療機構應予以重視

感染耳念珠菌出現的症狀與感染其他念珠菌沒什麼兩樣。耳念珠菌可以生存在人類皮膚、胃腸道或口腔等特定區域,即所謂的『定植』,這是目前絕大多數報道中所描述的關於耳念珠菌菌株的情況。決不能把檢測到耳念珠菌等同於耳念珠菌感染,因為目前檢測到的耳念珠菌只有少數菌株在免疫受損患者中引起了感染,絕大多數分離到的耳念珠菌菌株通常並未表現出感染及相應症狀,但可以將真菌傳播給其他人。

耳念珠菌的傳播方式主要為接觸傳播。因為其能夠長時間存活於感染患者和醫護人員的衣物、皮膚和醫院的設施表面,容易傳播並感染其他患者,從而造成醫院內傳播。

新冠病毒感染的重症患者是耳念珠菌的易感人群。因此,新冠疫情在一定程度上加速了耳念珠菌的傳播。美國鑑定出的感染病例較多,這與美國的醫療水平和臨床微生物的分離鑑定水平也有關係。除美國以外,其他國家耳念珠菌的傳播速度也可能很快,比如印度和南非。

儘管公眾不用過於擔心耳念珠菌感染,但由於耳念珠菌傳播力強,避免傳播應該做到早診斷、早鑑定、早隔離,及時治療,消除傳染源。