Singapore’s travel journal(V)

时间啊匆匆飞逝,转眼间过去四天了……

前几天里,我们光临了美丽富饶的圣淘沙岛,沐浴在阳光之下的巴拉湾海滩,巍峨耸立在中心商务区高楼大厦之下的的鱼尾狮像以及现代奢华的滨海湾·金沙酒店。今天我们继续踏着欢快矫健的步伐,探寻这座城市。

第一站我们来到了新加坡国立大学。

新加坡国立大学是新加坡首屈一指的世界级顶尖大学。该校是环太平洋大学联盟、亚洲大学联盟、亚太国际教育协会、国际研究型大学联盟、Universitas 21等著名高校联盟的成员,也通过AACSB和EQUIS认证。其在工程、生命科学及生物医学、社会科学及自然科学等领域的研究享有世界盛名。

新加坡国立大学的前身为1905年成立的海峡殖民地与马来亚联邦政府医学院。1912年,该校改名为爱德华七世医科学校。1928年,莱佛士学院成立。1949年,爱德华七世医学院与莱佛士学院合并为马来亚大学。1955年,新加坡华人社团组织创立了南洋大学。1962年,马来亚大学位于新加坡的校区独立为新加坡大学。1980年,新加坡大学和南洋大学合并,校名定为新加坡国立大学。

该校位列2019泰晤士高等教育亚洲大学排名中位列第2位,2020QS世界大学排名第11位,2020QS亚洲大学排名第1位。

国大的操场很大,许多的大型活动在这里举行

站在国立大学的操场中央,我看到了上面这座国立大学的教育资源中心。

上面这栋建筑是国立大学的体育中心

这个是耶鲁-新加坡国立大学学院

耶鲁-新加坡国立大学学院是新加坡的一所文理学院,由耶鲁大学和新加坡国立大学联合成立

该学院为四年制寄宿学院。不过耶鲁-新加坡国立大学学院的录取率据说是非常低的,录取率每年在3%至5%之间浮动。寻求录取的申请者的学术成就、面试、推荐信、文书、课外活动均会被纳入评判范围。学校开始招生的第一年收到来自130多个国家的11400余份申请,最终只有157人顺利入学。如此之低的录取率也使之成为世界上最难进入的高校,与哈佛、耶鲁、史丹福及普林斯顿等其他美国顶尖学府比肩。

此行来到国立大学并没有像之前在武汉大学或者是南开大学那样花费大量的时间仔细参观,一带而过就走了,这也是我此行的遗憾之处。

从国立大学出来之后,我们来到了花柏山公园

花柏山其实是搭乘之前我提到的新加坡缆车前往圣淘沙岛的必经景点。一座滨海的小山丘,高度只有117米,却坐拥了360度开阔视野,将城市海港及邻近岛屿全数收纳眼底。

站在这里我们能够看到远处新加坡南部市景,

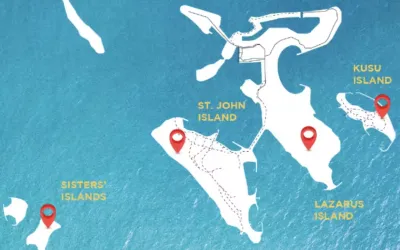

还能够看到对面的圣淘沙岛及其它岛屿。

我要提醒大家,在这里望不到马六甲海峡哦!

前面我有提到过新加坡一共有三个鱼尾狮像,这里面的这尊鱼尾狮像是三个当中最小的。

如果你想前往这里,需要搭乘地铁在Harbour Front站下车,走地下信道前往位于世贸中心的缆车大厦,转乘新加坡缆车至花柏山。下了缆车之后要走一段斜坡路,才能登上山顶。

离开这里前往新加坡的唐人街——牛车水

其实牛车水名字的由来很简单,就是因为当时这里没有自来水,牛车运水的情景在唐人街是非常普遍的,所以后来便称唐人街为牛车水。

不过呢现在的牛车水其实是新加坡华人聚集最多的地方。这里拥有中国各地的小吃,是定居新加坡的华人非常喜欢的地方。大年初四我走在这里越发感受到了浓浓的中国年味。

大红灯笼高高地在马路中央挂起来,马路的两旁还有热闹非凡的舞龙表演。

这里是牛车水的美食街区,步行街两旁的餐厅基本上大多都是中国餐厅。

热闹非凡的街道,中国的年货等商品琳琅满目

牛车水最令人兴奋的其实是在农历新年期间。届时,整个地区张灯结彩,各种小店、杂铺都装修一新,还有不少节日商品和风味小吃。

我在这里还看到了一些著名的宗教地标建筑。这里面的印度庙宇和回教堂的身影,与四周的中式建筑相映成趣。

这里的交通十分便利,乘坐新加坡地铁在Chinatown站下车就看到了。

休息片刻之后,我们前往克拉码头乘坐游船。

首先来为大家介绍一下新加坡河。

贯穿于新加坡整座城市的新加坡河是新加坡的生命之河,总长约3.2公里。新加坡河虽然不是非常长或非常大的河流,其河道的地理位置却非常重要。以前来自世界四面八方的移民都是依靠这条河流来维持生计,这里是移民最先迁入和商业最先繁荣的地带。

在独立以前,新加坡的工业基础薄弱,经济主要依赖转口贸易,新加坡河就成了新加坡最主要的经济动脉。当时的货物是由远洋来的大货轮,从海上卸到驳船,再由驳船沿着新加坡河,存在两岸的仓库里。当时,新加坡人收入当中的75%,可以说就是来自于这条河。

随着时代的进步,特别是建国以后新加坡经济已经转型为以工业为主的经济,新加坡河岸的繁荣也告时过境迁。这个时候,新加坡政府就拟定了一项翻新发展计划,把新加坡河变成一条旅游的河。今天,新加坡河已经改头换面,昔日污染的河水经过了净化。

乘坐游船,站在甲板上,静静地看着。

首先映入眼帘的是横跨新加坡河的哥里门桥。

它连接着新加坡北岸的禧街和南岸的新桥路,是新加坡河上第二个桥梁。目前我们所看到的这座哥里门桥建造于1986年,为第四代。

1840年在此修建了第一座桥梁,是用砖建成的,有9个拱,是由名为哥里门的建筑师设计的,当时又被人们成为“新桥”。桥梁的南段一带,开始被称为“新桥路”。1865年新桥被一座木制大桥代替。1886年铁桥取代了木桥,在新加坡河上矗立了约一个世纪。但是其由于不能承受沉重的交通压力,于1986年被现在的混凝土大桥取代。1986年新建的混凝土哥里门桥保留了铁桥的一些特征,曾经铁桥的一些灯柱、铁栏杆等在新哥里门桥上依然可以看见。