Singapore’s travel journal(V)

時間啊匆匆飛逝,轉眼間過去四天了……

前幾天裡,我們光臨了美麗富饒的聖淘沙島,沐浴在陽光之下的巴拉灣海灘,巍峨聳立在中心商務區高樓大廈之下的的魚尾獅像以及現代奢華的濱海灣·金沙酒店。今天我們繼續踏著歡快矯健的步伐,探尋這座城市。

第一站我們來到了新加坡國立大學。

新加坡國立大學是新加坡首屈一指的世界級頂尖大學。該校是環太平洋大學聯盟、亞洲大學聯盟、亞太國際教育協會、國際研究型大學聯盟、Universitas 21等著名高校聯盟的成員,也通過AACSB和EQUIS認證。其在工程、生命科學及生物醫學、社會科學及自然科學等領域的研究享有世界盛名。

新加坡國立大學的前身為1905年成立的海峽殖民地與馬來亞聯邦政府醫學院。1912年,該校改名為愛德華七世醫科學校。1928年,萊佛士學院成立。1949年,愛德華七世醫學院與萊佛士學院合併為馬來亞大學。1955年,新加坡華人社團組織創立了南洋大學。1962年,馬來亞大學位於新加坡的校區獨立為新加坡大學。1980年,新加坡大學和南洋大學合併,校名定為新加坡國立大學。

該校位列2019泰晤士高等教育亞洲大學排名中位列第2位,2020QS世界大學排名第11位,2020QS亞洲大學排名第1位。

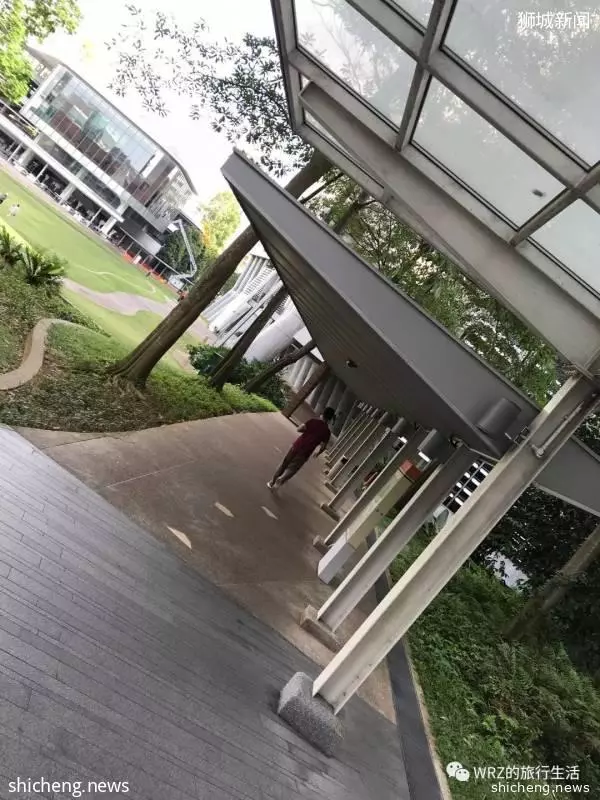

國大的操場很大,許多的大型活動在這裡舉行

站在國立大學的操場中央,我看到了上面這座國立大學的教育資源中心。

上面這棟建築是國立大學的體育中心

這個是耶魯-新加坡國立大學學院

耶魯-新加坡國立大學學院是新加坡的一所文理學院,由耶魯大學和新加坡國立大學聯合成立

該學院為四年制寄宿學院。不過耶魯-新加坡國立大學學院的錄取率據說是非常低的,錄取率每年在3%至5%之間浮動。尋求錄取的申請者的學術成就、面試、推薦信、文書、課外活動均會被納入評判範圍。學校開始招生的第一年收到來自130多個國家的11400餘份申請,最終只有157人順利入學。如此之低的錄取率也使之成為世界上最難進入的高校,與哈佛、耶魯、史丹福及普林斯頓等其他美國頂尖學府比肩。

此行來到國立大學並沒有像之前在武漢大學或者是南開大學那樣花費大量的時間仔細參觀,一帶而過就走了,這也是我此行的遺憾之處。

從國立大學出來之後,我們來到了花柏山公園

花柏山其實是搭乘之前我提到的新加坡纜車前往聖淘沙島的必經景點。一座濱海的小山丘,高度只有117米,卻坐擁了360度開闊視野,將城市海港及鄰近島嶼全數收納眼底。

站在這裡我們能夠看到遠處新加坡南部市景,

還能夠看到對面的聖淘沙島及其它島嶼。

我要提醒大家,在這裡望不到馬六甲海峽哦!

前面我有提到過新加坡一共有三個魚尾獅像,這裡面的這尊魚尾獅像是三個當中最小的。

如果你想前往這裡,需要搭乘地鐵在Harbour Front站下車,走地下信道前往位於世貿中心的纜車大廈,轉乘新加坡纜車至花柏山。下了纜車之後要走一段斜坡路,才能登上山頂。

離開這裡前往新加坡的唐人街——牛車水

其實牛車水名字的由來很簡單,就是因為當時這裡沒有自來水,牛車運水的情景在唐人街是非常普遍的,所以後來便稱唐人街為牛車水。

不過呢現在的牛車水其實是新加坡華人聚集最多的地方。這裡擁有中國各地的小吃,是定居新加坡的華人非常喜歡的地方。大年初四我走在這裡越發感受到了濃濃的中國年味。

大紅燈籠高高地在馬路中央掛起來,馬路的兩旁還有熱鬧非凡的舞龍表演。

這裡是牛車水的美食街區,步行街兩旁的餐廳基本上大多都是中國餐廳。

熱鬧非凡的街道,中國的年貨等商品琳琅滿目

牛車水最令人興奮的其實是在農曆新年期間。屆時,整個地區張燈結彩,各種小店、雜鋪都裝修一新,還有不少節日商品和風味小吃。

我在這裡還看到了一些著名的宗教地標建築。這裡面的印度廟宇和回教堂的身影,與四周的中式建築相映成趣。

這裡的交通十分便利,乘坐新加坡地鐵在Chinatown站下車就看到了。

休息片刻之後,我們前往克拉碼頭乘坐遊船。

首先來為大家介紹一下新加坡河。

貫穿於新加坡整座城市的新加坡河是新加坡的生命之河,總長約3.2公里。新加坡河雖然不是非常長或非常大的河流,其河道的地理位置卻非常重要。以前來自世界四面八方的移民都是依靠這條河流來維持生計,這裡是移民最先遷入和商業最先繁榮的地帶。

在獨立以前,新加坡的工業基礎薄弱,經濟主要依賴轉口貿易,新加坡河就成了新加坡最主要的經濟動脈。當時的貨物是由遠洋來的大貨輪,從海上卸到駁船,再由駁船沿著新加坡河,存在兩岸的倉庫里。當時,新加坡人收入當中的75%,可以說就是來自於這條河。

隨著時代的進步,特別是建國以後新加坡經濟已經轉型為以工業為主的經濟,新加坡河岸的繁榮也告時過境遷。這個時候,新加坡政府就擬定了一項翻新發展計劃,把新加坡河變成一條旅遊的河。今天,新加坡河已經改頭換面,昔日污染的河水經過了凈化。

乘坐遊船,站在甲板上,靜靜地看著。

首先映入眼帘的是橫跨新加坡河的哥里門橋。

它連接著新加坡北岸的禧街和南岸的新橋路,是新加坡河上第二個橋樑。目前我們所看到的這座哥里門橋建造於1986年,為第四代。

1840年在此修建了第一座橋樑,是用磚建成的,有9個拱,是由名為哥里門的建築師設計的,當時又被人們成為「新橋」。橋樑的南段一帶,開始被稱為「新橋路」。1865年新橋被一座木製大橋代替。1886年鐵橋取代了木橋,在新加坡河上矗立了約一個世紀。但是其由於不能承受沉重的交通壓力,於1986年被現在的混凝土大橋取代。1986年新建的混凝土哥里門橋保留了鐵橋的一些特徵,曾經鐵橋的一些燈柱、鐵欄杆等在新哥里門橋上依然可以看見。