今天我要聊的内容,是新加坡中国两国文化差异的课题,关于女子是否给父母的家用的问题。所谓家用,在中国,可以叫做生活费、赡养费,在新加坡,被称作家用。那么到底要不要女子给父母家用呢?在中国和新加坡,看法是明显不一样的。

中国的父母,在年老的时候,如果退休金或养老金够用的话,多数是不会要求子女给生活费的,当然,有些女子还会主动给父母一些孝顺钱,但是给或不给,一方面看子女的经济状况,另一方面也在于子女个人的心意。甚至有些父母,还需要反过来给女子零花钱,这就另当别论了。然而,在中国的社会层面,并没有一个约定俗成的标准,换句话说,子女如果能主动给父母一些钱,是值得夸赞的事,即便不给,也没有理由被指责。

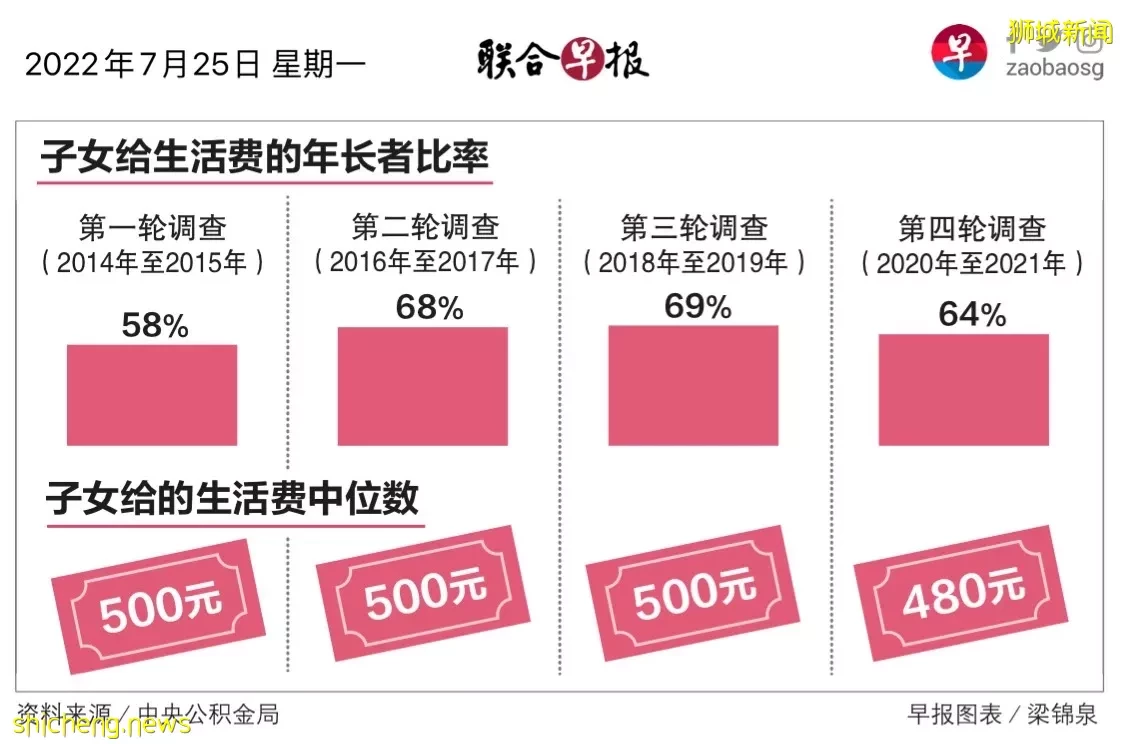

在新加坡,情况就完全不同了。根据新加坡公积金局连续8年的跟踪调查,新加坡约有七成的年长人士,每月都会收到来自亲友或子女给的生活费,也就是上面说的家用,父母每月收到的家用中位数为500新币,近两年受疫情影响,收入收到影响,这个中位数有所下降,到480新币。可以这么说,在新加坡,绝大多数的退休父母,每个月是可以收到女子的给的家用的,如果女子多的话,每个月也是一笔不小的收入,养老花销是够用了。

好,看了中国与新加坡关于家用问题的对比,我们不难发现,两国的文化差异还是蛮大的。记得我刚来新加坡的时候,还觉得家用这个事情有些不可思议。后来,我也跟身边的本地朋友了解过,他们都觉得给父母家用,是天经地义的事情,就像每月的薪水会被扣除掉20%的公积金一样正常,后来我也慢慢发现,新加坡人给父母家用,并不是一朝一夕的习俗,而是多年来几代人身体力行的文化传承,到现在,已经成为了一种习惯,要是不给,反倒有些不正常。

举个例子大家就明白了,在新加坡,为何子女们觉得他们应该在经济独立之后,要给父母家用呢?因为他们从小到大,他们的父母就是这样做的,他们父母会给他们的外公外婆家用,他们也会自然而然地认为,等他们工作了,应该给父母家用,同样的道理,等他们有了孩子,他们的孩子也会给他们家用。就是我刚刚讲的,这是一种很自然的事情,是一种亲情文化的传承。

好,那么问题来了,作为生活在新加坡的新移民,你会如何为孩子解释家用这个课题?你会让孩子以后给你家用吗?下面我谈一下,有关这个问题的看法。

首先,我觉得中国的父母,多数都是奉献型的父母,我并不是说新加坡的父母不好,只是中国这边更突出一些,比如说,父母可以为孩子无条件买车买房,甚至有的还为孩子还著房贷,之后还会为女子照顾孩子,有时还时不时给女子一些零用钱,所以很多的中国孩子,从小到大都是被供养著长大的,一代一代这样过来,如果父母一辈没有给祖父母生活费的习惯,那么下一代的女子自然不懂。

来到新加坡的新移民,如果本身就没有给父母家用的习惯,那么就不能理直气壮,为孩子传承交家用的习俗。所以,最好的办法,在教育孩子去做之前,自己也行动起来,先为孩子做个表率,只有这样,才更有底气。

其次,这个问题也可以这样考量,来到新加坡,毕竟要入乡随俗,可能不需要刻意引导,等孩子长大了,受到身边的本地同学的影响,也会自然地学着给父母家用,当然,这是一种理想的状况了,假如说子女以后没有做到,我们也不能指责什么,毕竟我们这一辈,并没有做好这个模范。

最后,就我个人来说,具体要看我是否需要,如果以后我的退休金足够用,我是不会主动要求孩子给家用的,当然孩子到时一定要给,我会为她存起来,到时在一起还给她,其实很多新加坡父母这是这样做的,就是先为孩子存着,到时在孩子结婚或买车买房的时候,再还给孩子。

其实,归根结底啊,家用这个问题的关键,是我们自身在退休后能否经济独立的问题,如果退休后,存款或投资的收益,足够养老,那么真的不需要还的家用,如果经济上不能养活自己,那么要么年老了还要继续工作,要么就要依赖子女的家用,如果子女正值初入职场,或者正是经济压力大的时候,那么你需要的家用,可能会是子女的负担。

所以,又回到了那个老生常谈的话题,作为第一代移民,一切都是重新开始,需要在各个方面都计划周全,特别是退休养老方面,一定在年轻的时候,做好储蓄、理财和各项保障,以便让自己在退休时,不说实现财务自由,起码要经济独立,自己养得活自己,不至于成为女子们的负担。希望在我们年老的时候,女子们的家用,永远都是锦上添花,而不是雪中送炭。在此,也祝愿生活在新加坡的新移民朋友们,生活工作顺利,早日实现财务自由!