今天我要聊的內容,是新加坡中國兩國文化差異的課題,關於女子是否給父母的家用的問題。所謂家用,在中國,可以叫做生活費、贍養費,在新加坡,被稱作家用。那麼到底要不要女子給父母家用呢?在中國和新加坡,看法是明顯不一樣的。

中國的父母,在年老的時候,如果退休金或養老金夠用的話,多數是不會要求子女給生活費的,當然,有些女子還會主動給父母一些孝順錢,但是給或不給,一方面看子女的經濟狀況,另一方面也在於子女個人的心意。甚至有些父母,還需要反過來給女子零花錢,這就另當別論了。然而,在中國的社會層面,並沒有一個約定俗成的標準,換句話說,子女如果能主動給父母一些錢,是值得誇讚的事,即便不給,也沒有理由被指責。

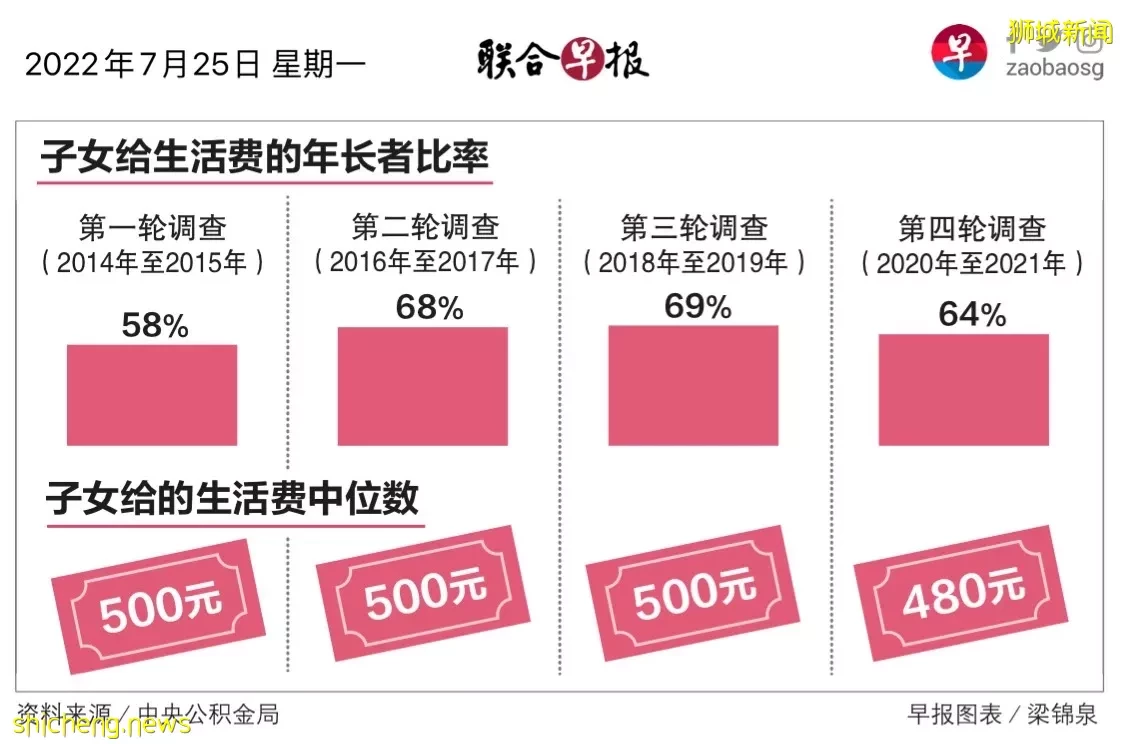

在新加坡,情況就完全不同了。根據新加坡公積金局連續8年的跟蹤調查,新加坡約有七成的年長人士,每月都會收到來自親友或子女給的生活費,也就是上面說的家用,父母每月收到的家用中位數為500新幣,近兩年受疫情影響,收入收到影響,這個中位數有所下降,到480新幣。可以這麼說,在新加坡,絕大多數的退休父母,每個月是可以收到女子的給的家用的,如果女子多的話,每個月也是一筆不小的收入,養老花銷是夠用了。

好,看了中國與新加坡關於家用問題的對比,我們不難發現,兩國的文化差異還是蠻大的。記得我剛來新加坡的時候,還覺得家用這個事情有些不可思議。後來,我也跟身邊的本地朋友了解過,他們都覺得給父母家用,是天經地義的事情,就像每月的薪水會被扣除掉20%的公積金一樣正常,後來我也慢慢發現,新加坡人給父母家用,並不是一朝一夕的習俗,而是多年來幾代人身體力行的文化傳承,到現在,已經成為了一種習慣,要是不給,反倒有些不正常。

舉個例子大家就明白了,在新加坡,為何子女們覺得他們應該在經濟獨立之後,要給父母家用呢?因為他們從小到大,他們的父母就是這樣做的,他們父母會給他們的外公外婆家用,他們也會自然而然地認為,等他們工作了,應該給父母家用,同樣的道理,等他們有了孩子,他們的孩子也會給他們家用。就是我剛剛講的,這是一種很自然的事情,是一種親情文化的傳承。

好,那麼問題來了,作為生活在新加坡的新移民,你會如何為孩子解釋家用這個課題?你會讓孩子以後給你家用嗎?下面我談一下,有關這個問題的看法。

首先,我覺得中國的父母,多數都是奉獻型的父母,我並不是說新加坡的父母不好,只是中國這邊更突出一些,比如說,父母可以為孩子無條件買車買房,甚至有的還為孩子還著房貸,之後還會為女子照顧孩子,有時還時不時給女子一些零用錢,所以很多的中國孩子,從小到大都是被供養著長大的,一代一代這樣過來,如果父母一輩沒有給祖父母生活費的習慣,那麼下一代的女子自然不懂。

來到新加坡的新移民,如果本身就沒有給父母家用的習慣,那麼就不能理直氣壯,為孩子傳承交家用的習俗。所以,最好的辦法,在教育孩子去做之前,自己也行動起來,先為孩子做個表率,只有這樣,才更有底氣。

其次,這個問題也可以這樣考量,來到新加坡,畢竟要入鄉隨俗,可能不需要刻意引導,等孩子長大了,受到身邊的本地同學的影響,也會自然地學著給父母家用,當然,這是一種理想的狀況了,假如說子女以後沒有做到,我們也不能指責什麼,畢竟我們這一輩,並沒有做好這個模範。

最後,就我個人來說,具體要看我是否需要,如果以後我的退休金足夠用,我是不會主動要求孩子給家用的,當然孩子到時一定要給,我會為她存起來,到時在一起還給她,其實很多新加坡父母這是這樣做的,就是先為孩子存著,到時在孩子結婚或買車買房的時候,再還給孩子。

其實,歸根結底啊,家用這個問題的關鍵,是我們自身在退休後能否經濟獨立的問題,如果退休後,存款或投資的收益,足夠養老,那麼真的不需要還的家用,如果經濟上不能養活自己,那麼要麼年老了還要繼續工作,要麼就要依賴子女的家用,如果子女正值初入職場,或者正是經濟壓力大的時候,那麼你需要的家用,可能會是子女的負擔。

所以,又回到了那個老生常談的話題,作為第一代移民,一切都是重新開始,需要在各個方面都計劃周全,特別是退休養老方面,一定在年輕的時候,做好儲蓄、理財和各項保障,以便讓自己在退休時,不說實現財務自由,起碼要經濟獨立,自己養得活自己,不至於成為女子們的負擔。希望在我們年老的時候,女子們的家用,永遠都是錦上添花,而不是雪中送炭。在此,也祝願生活在新加坡的新移民朋友們,生活工作順利,早日實現財務自由!