一座城市即一个国家,新加坡开放、包容、充满想像力,这里的建筑就是最好的证明。

新加坡的国土面积虽然非常小,仅相当于上海市区的面积,但整个城市都给人一种绿色生态的感觉。最重要的是它的建筑,那些充满想像力并且能与环境、地域、气候相结合的建筑彰显出了新加坡的包容性,这种包容的背后,就是一种城市的远见。可持续化的设计以及对于气候的研究,都让城市以及建筑的生命力更加持久,这不仅仅是一座城市的远见,更是一座城市的未来。

新加坡的“城中村”

城市中心的寺庙

漫步新加坡的街头,穿梭在形色各异的人流中,甚至还会看到写着汉字的寺庙,让人恍惚。而在市中心,有高楼林立的新,也有异域风情的旧,有现代化的城市建筑,也有传统古典的寺庙。这座城市更像是一个“万花筒”,绚烂多彩,让人着迷。

彩虹色的警察局

以前英制时期的警察局,改造后外立面的彩虹色窗户,更像是一个网红建筑,活力四射,与新加坡那些严厉的制度形成了戏剧性的对比。

新加坡街头的色彩

新加坡的街头,宛如一个“调色盘”,有清新、有反差、有和谐、有对比,就像一幅根本看不到头的画卷,总能令人有惊奇的发现。

有趣的建筑支撑方式

曲线与城市天空

突破想像力的限制

Harvey Norman商场

新加坡的一个小商场,完全被里面的建筑色彩以及透视感吸引了,每一个采光中庭都呈现出不同的色彩,抬头仰望,阳光从上倾斜而下,感觉这里更像是教堂,营造了一种神性空间的纯粹与静谧。

新加坡滨海湾漂浮球场

新加坡滨海湾的海上体育场是世界上最大的漂浮舞台,由15个钢制浮台组成,负载重量1070吨,长120米,宽83米,可承受9000人,比新加坡国家体育场还要大5%,相当于200吨舞台道具和3辆300吨军车的重量。这个浮动舞台作为足球场,看台可容纳3万名观众。

金沙酒店 Marina Bay Sands

金沙酒店可以说是新加坡的一个最典型的地标建筑了,由以色列裔建筑师莫什·萨夫迪(Moshe Safdie)设计。整个酒店体量非常巨大,从远处看起来,就像是一艘巨大的帆船,最具特点的就是屋顶平台了,整个巨大的平台上设有花园、餐厅、无边泳池等各种休闲娱乐空间。酒店由三座塔楼组成,塔楼从正面看是玻璃幕墙材质,构成了一条熠熠生辉的城市天际线,然而,在看过之后,才发现酒店背面一侧的立面同样具有细节,由种满了鲜花和植物的露台组成。这种充满生活情调的垂直绿化,一下消减了人与建筑之间的距离感。

新加坡国家美术馆 The National Gallery Singapore

新加坡国家美术馆是一个改造项目,经过竞标,最终由Studio Milou获得设计权。这个方案用一种柔和优雅的连接,将两栋历史建筑连接在了一起,凸显了历史文脉的和谐。美术馆内整体都显得比较典雅简洁,改造手法也对新加坡两座最古老的建筑——前最高法院大楼和市政厅大楼,妥当的表达了对历史的尊重,保护以及再利用。

新加坡国家美术馆 The National Gallery Singapore

两栋历史建筑是通过一个巨大的编织状的掐丝金属屋顶连接在一起的。屋顶被树状钢结构支撑,且整个屋顶的颜色与两栋历史建筑的色调非常协调,都是淡淡的金色以及银色,素雅高贵。

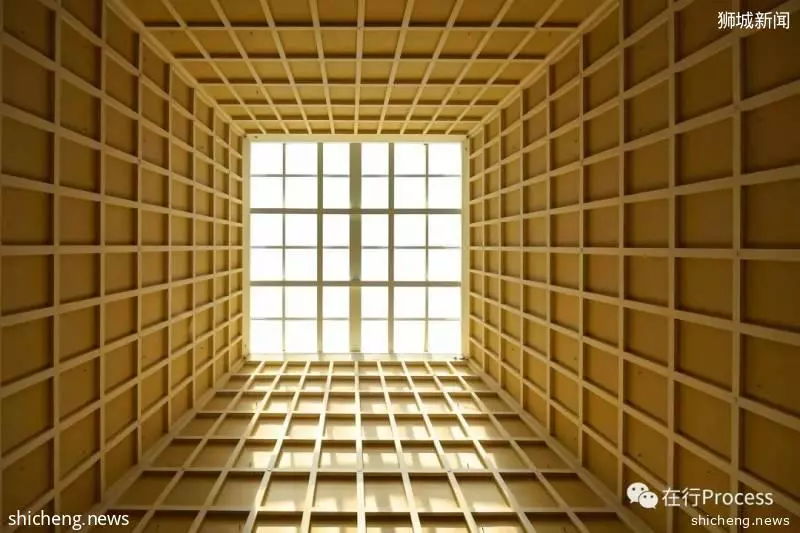

新加坡国家美术馆 The National Gallery Singapore

建筑内部的中庭,顶部的采光天窗,建筑师巧妙的运用了水的动态属性与玻璃的透明性,当阳光照射在天窗上,在室内形成波光粼粼的光影效果。不仅仅给美术馆增加了一些优雅浪漫的气氛,还在功能上应对了新加坡炎热的气候,完美的体现了建筑师的智慧。

南洋理工大学学习中心 The Hive(NTU)

“The Hive”是由英国建筑师托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)设计的,也是他在新加坡的第一个落成作品。

这个建筑看起来一反常态,形状非常奇异,其实也与这座建筑的建造目的息息相关。在当下的互联网大背景下,学生们随时都可以很便捷的接触到各种知识以及讯息,教育的方式发生了明显的变化,但是学生与学生之间、学生与老师之间的关系却变得越来越疏远。人们之间需要更多的交流,但是以往传统的教学楼模式已经难以唤起人们的交流兴趣。所以南洋理工大学想要重新设计一座可以拉近人们之间距离,而且能够引起人们交流兴趣的建筑。

Heatherwick选择来重新定义一栋大学建筑应有的抱负,致力于使其回归成为高等教育体验中重要的一部分。学习空间被安排在这样一座看起来像原始洞穴的建筑中,内向的中庭,突出的半圆形挑台,让整个空间变得圆润,没有角落。学习中心富有渗透性的形态,使得学生可以从360度的任意方向进入一片连接所有独立塔楼的中心区域。建筑营造出了开放的、创造力的、无差别的均质空间,让学生们可以更加自由的进行沟通交流。同时,这些宽敞通透的中庭也是天然的换气口,空气在建筑中自然流动,给人凉爽舒适的体验。