▲吴伟才

吴伟才1951年出生于本地一个广东籍富商家庭,家族原在小坡一带经营金店生意。他自幼喜好画画,如今却并不希望别人把他仅仅看成一位画家,而更倾向于艺术家这个头衔。在他看来,画家多数是纯视觉的,而艺术家涉及的领域会更宽泛,更深入,可以涵括文学诗歌、音乐、历史、哲学等方面。事实上,他不仅画画,而且长期在新马两地的华文媒体负责专栏写作,前后近40年,也涉猎极限探险、旅行访问、电影戏剧、歌曲演唱、文史研究、宗教哲学,以及美术史等多个领域。

1965年,正值新加坡独立之际,吴伟才还是一名在公教中学读书的初二学生,他以《夜之舞》(Dancing At Night) 参加国际儿童美展并获首奖,在维多利亚纪念堂将获奖作品赠予新加坡首任总统尤索夫·伊萨(Yusof bin Ishak,1910-1970)。1969年,他进入新加坡第一所教导实用美术的专科学校——巴哈鲁丁职业专科学院[1] (Baharuddin Vocational Institute) 学习商业美术课程;1977年至1979年,经过几年时间打工赚钱,他自费赴伦敦中央美术与设计学院[2] (Central School of Art and Design) 学习;2012年,在年近花甲之际,他重拾画笔,每天准时在早晨6:30分起床,7:30分开始作画至下午4:30分左右,用10年的时间完成200多幅油画,几乎悉数被人收藏;与此同时,亦不辍报章专栏写作,并出版多部自述文集。吴伟才拥有众多的读者和粉丝,这些人有不少也是他美术作品的追随者和收藏者。

从某种意义上来看,吴伟才的绘画是欧洲巴洛克 (Baroque) 艺术与洛可可 (Rococo) 风格的完美复合体。巴洛克艺术大约始于文艺复兴以后的16世纪末,是17世纪欧洲艺术的概称。文艺复兴的艺术意味着平衡、适中、克制、理性与逻辑,巴洛克艺术则代表着运动、新奇、不安、对比、豪华以及各种大胆的融合。到了法王路易十五的时代,洛可可艺术出现,画风更为甜美,优雅华丽,突出曲线或涡卷式花纹的舒展。至18世纪中叶,洛可可艺术逐渐被新古典主义所取代。

▲《彼端》布面油画

122cm×91cm (2015)

如果说巴洛克是一位魅力四射的性感女明星,那么洛可可则是气质高雅的贵族千金。吴伟才的绘画有意识地将这两者兼顾,亦或可以说是这两种气质在他身上的集合释放。从艺术心理学的角度分析,在描述细腻的内心感受时,语言是落后于艺术的,音乐、画作可以更直接地超越语言和时空的限制,直达内心。吴伟才的作品色彩鲜艳而相对柔和,主要有白色、粉色、金色、粉黄、粉绿等,于清新轻透中不失华丽壮观,于繁复中表现螺纹和花叶,以及典型的不对称形式和意趣盎然、纤巧细腻的曲线和弧线。精致的S形和C形装饰元素是画面构成的主体结构。他的绘画也着意强调沉寂肃穆的思维意识与仪式感,充满着深邃的禅意和宗教哲学气息,这在本地画家中颇为罕见。在伦敦学习期间,吴伟才接受过严格的美术教育和训练,对绘画细节有着极其专业的认识与执著。第一年的时间基本上都在处理黑、白、灰之间的关系,一幅静物可以花上一个月的时间。吴伟才说:“或许英国人的保守及仪式感一直在影响着我,尤其是曾经长期在那种犹如我童年般的阴郁湿寒天气,我渴望隐藏在巴洛克之下的对洛可可的甜恋,那甜美仿佛就是我血液里一直盼切的滋味”。

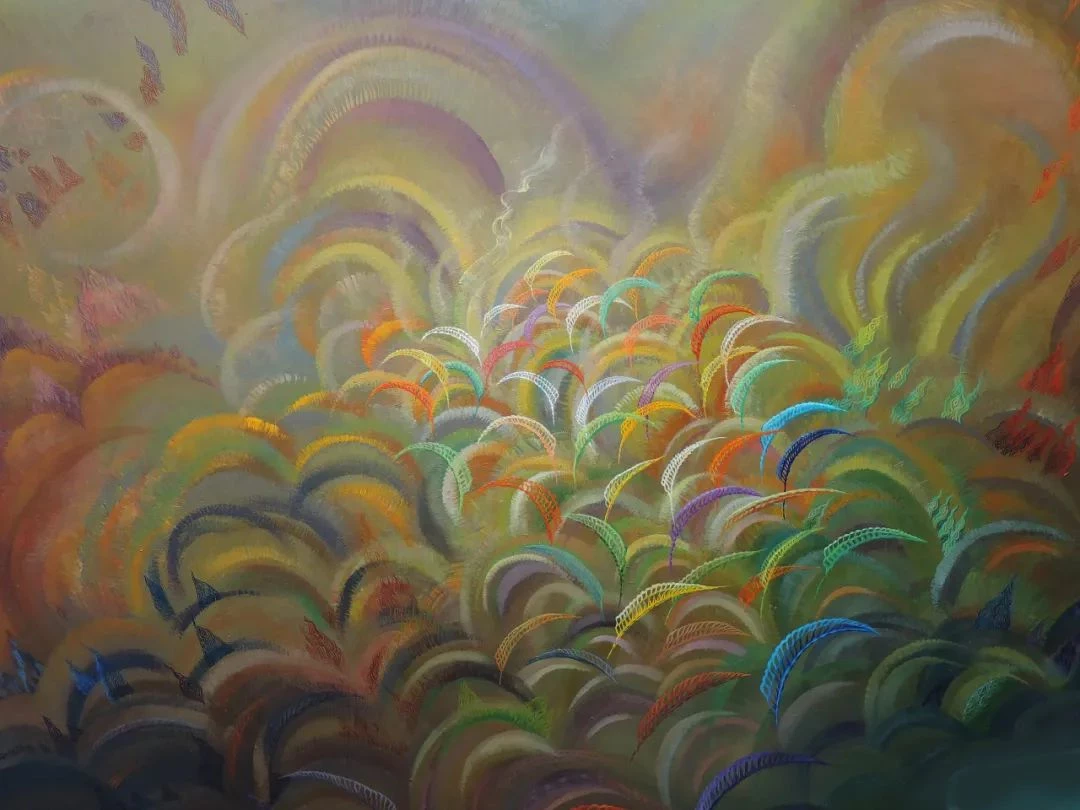

▲《升华》布面油画

178cm×138cm (2019)

某位哲人曾经断言,在这个世界上,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。吴伟才之所以会选择如此特别的艺术风格。正是他曾经经历过一般人未曾体验过的、痛彻心扉的曲折人生与心灵历程。通过1983/1984年首届《联合早报》金狮奖散文组推荐奖文章《我和母亲》这一篇长文,人们也许可以一窥吴伟才狂野与高雅兼具的内心中,最为柔软和纠结的部分。

“‘母亲’这词,在我的童年日子里,恍若是则传奇。”[3]吴伟才成长的家族是典型的华人旧式家庭,祖父是一家之主,温文尔雅,但惧内;祖母雷厉风行,是说一不二的内当家。吴伟才的父亲是金店少东,受旧时风俗影响,生性风流,在吴伟才出生不久,祖母容忍其父另觅新欢,放逐吴伟才生母。因此,吴伟才幼年时期的家庭关爱并非是直接来自父母的天然之爱,而是隔代的关怀,在旧式家庭规矩的制约下,多少有些失之真切挚然。后来,吴伟才得知真相并想方设法寻找到生母,但性格倔强而坚毅的母亲此时已看破红尘,心静如水,没有表现出久别重逢的渴望与欣喜。这对吴伟才还不完全成熟的心灵产生了极大的震撼,对人生与世界意义的认识也有了超越年龄和理智的管束和压制。当年,若不是他在公教中学的校长张世典(Brother Joseph Dufresse Chang,1927-2021)修士的开解,吴伟才几乎无法从痛苦与迷惘中走出来。此后,狂野与理性,优雅与犬儒,反抗与关爱,在看似矛盾却又合理的统一中,吴伟才逐渐发展出独立坚韧的人格:他管理自己、设计自己、实现自己,在若有若无的爱与被爱中,爱自己,也爱他必须爱和应该爱的人,这多少是有些过于冷静和严苛了。“我喜欢自己的脑袋有创造力,也喜欢跟脑袋有创造力的人交流。我不能忍受不公、不正义、不可以忍受愚蠢”,吴伟才如是说。他的生活至今看上去还是有些程式化的倾向:何时起床,何时开始作画,何时煮饭进餐,都有一种洁癖式的精准与安排,流露着一种异常细心的精致与疏离之感。2015年,他皈依佛教,在精神与审美取向上,也更趋于纯粹和空灵。

▲《恩泽》布面油画

102cm×76cm (2019)

吴伟才一般是同时4幅画起笔,这样可以比较节约时间,在等待其中一幅油彩干燥的同时,可以继续第二幅及其他作品的创作。在新加坡,他没有画室,把自家的客厅收拾起来,辟作展室,客厅一角就是工作室,画架、画笔、画框、颜料,摆放整齐,清洁舒爽。他的孩子是专业摄影师,帮助他拍摄作品资料,也在访客来访时协助他接待各色人等及新老朋友。在马来西亚,吴伟才有可以常住的画室,一年中他会三不五时地越堤在马来西亚绘画创作,换换环境和心情。

吴伟才的画面常常流露出冥想的境界与对整个宇宙的憧憬和思考,洛可可的曲线也因此有了圆润妙洁的佛舍利子的隐喻以及琉璃智慧光的通透。他说:“我希望创造一种平静的,宽广无垠的宇宙。曼珠沙华,彼岸之花。没有死亡,只有穿越和遥远。”

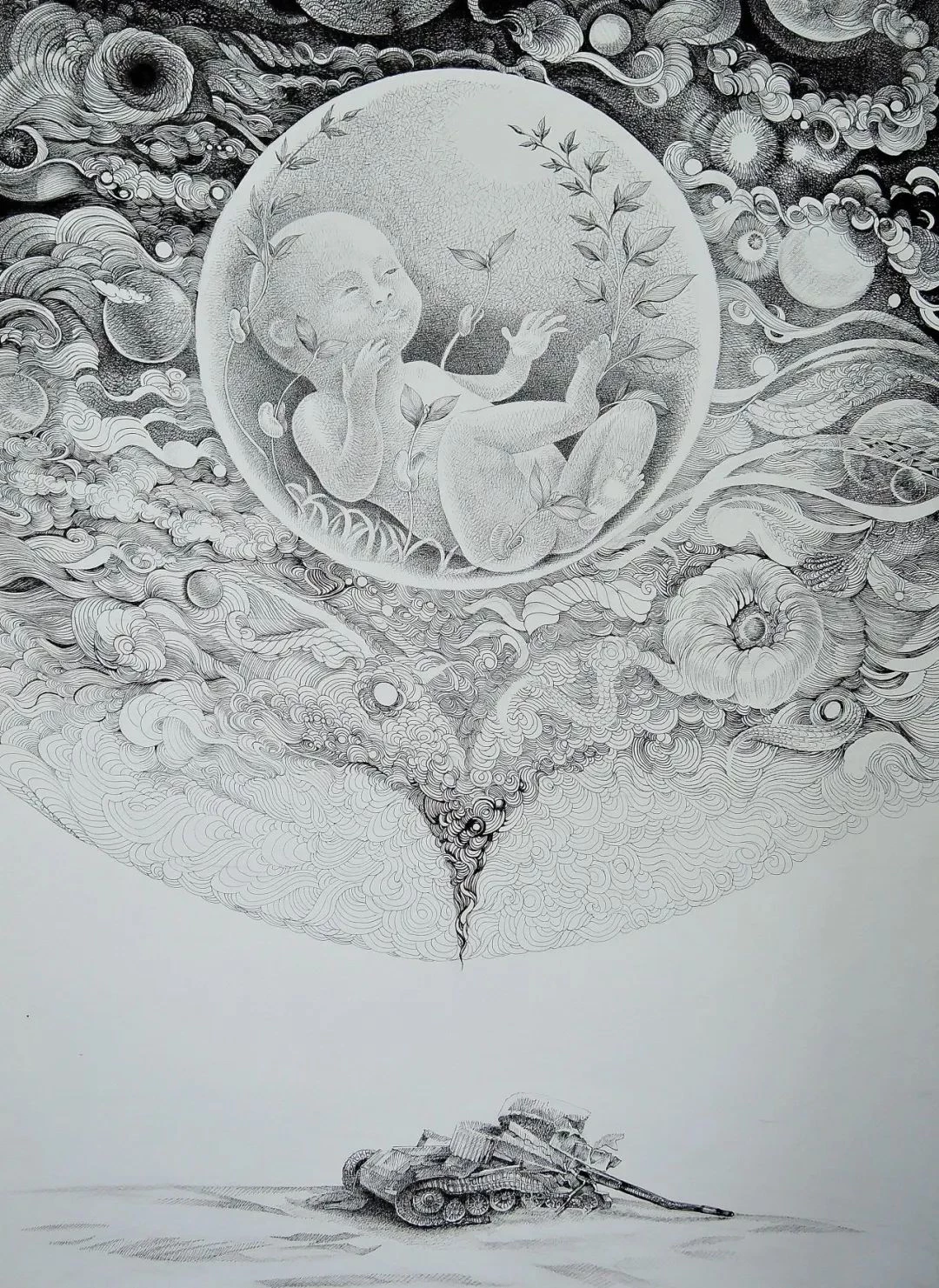

▲《美丽新世界》工艺笔素描

59.4cm×84.1cm (2019)

佛教《妙华莲华经》中曾提到天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼珠沙华、摩诃曼珠沙华四花,即白莲花、大白莲花、赤莲花、大赤莲花,曼珠沙华就是开在天界的红花,又名彼岸之花,白色的花也称为曼陀罗花。曼陀罗花在佛经中代表适意,意即见到的人都会感到愉悦,包含着洞察幽明,超然觉悟,幻化无穷的精神。“曼陀罗”是梵语音译,藏语称“吉廓”,即坛城,象征宇宙世界结构的本源,也是变化多样的本尊神及众神聚集居之处。

▲《山上的风》布面油画

122cm×92cm (2021)

在西方油画系统中,巧妙置入神秘的东方元素,一直是不少画家的心心念念,梵高就曾在某种程度上受到日本浮世绘的影响。到了日本人铃木大拙(1870-1966)的时代,禅的哲学与美学概念无差别地从东方扩展到西方,并得到极大的推进和发展,对现代欧美文化界和思想界影响殊巨。铃木大拙“不仅使禅摆脱耶稣会传教士和东方学者‘替罪羔羊’式的表述,还使禅作为一种学术研究,正式进入西方视野”,“把禅呈现为一种具有心理学化倾向的特质,如他以‘自我’、‘意识’和‘无意识’等诠释禅悟体验,从而促使禅与西方心理学有进一步联结。”[4]吴伟才的绘画理念和表现技巧源自西方美术,他的内心自我暗示以及禅学文化背景渗入,使他成为新加坡本土油画艺术中强调禅宗意象的开拓者和实践者,他一直都在尝试打破规律化及模式化的视觉,在南洋的都市里寻找可以慰藉心灵的禅意。他曾经向外界寻觅,走过多年的背包岁月,如今只愿把脑海里“褶存的自然领悟,在有生之年奉还给这个世界”[5]。他的巴洛克与洛可可风格也辅助增强了那些在多数情况下认同西方文化理念的英文教育背景观众的认可度,实现了佛教禅学与世俗美学的接纳与结合。

吴伟才的出身与家世,在他的画作间有潜移默化的流露;他隐忍不发的情感,更是在华丽与沉思的边缘,随处可见。在这个意义上,吴伟才与开创中国现代美术体系的大师林风眠(1900-1991)有着诸多深层次的精神沟通。林风眠调和中西,开创现代中国画的技术和表现的新局面,画作的主题常常是孤雁、秋鹭和逆风飞翔的小鸟,以及忧郁的身着蓝衣,披着白纱的女子……在林风眠很小的时候,他的母亲因为一段特殊的遭遇差点被族人沉塘淹死,在林风眠撕心裂肺的呼喊之下得以保命,却终被驱逐,不复再见。林风眠的人生,就是一次孤旅:救母与寻母,是他始终不能解脱的情结。他曾经画过一幅《劈山救母》,那是广为流传的《宝莲灯》里的故事——三圣母与凡人相爱,产下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神怒其思凡,盗走妹妹的护身神器宝莲灯,并将她压于华山之下。沉香长大后,习得武艺,打败舅舅二郎神,夺回母亲的宝莲灯,并用神斧将华山劈开,救出母亲,母子终得团圆。

林风眠曾说过:“艺术的第一利器,是他的美。艺术的第二利器,是他的力。”在吴伟才的画作上,人们可以看到美,美轮美奂的华美;也可以看到力,深沉隽永的精神之力。这种力,已经溶于化骨绵掌之中,流露于细细的笔端,飘荡在弯弯曲曲、无垠无际的宇宙之中,在禅寂的云朵陪伴下,余音袅袅;又似通灵的木鱼之声,敲击著被俗世的繁华、虚荣、不解、纠缠等等一切烦恼包裹的凡人之心。

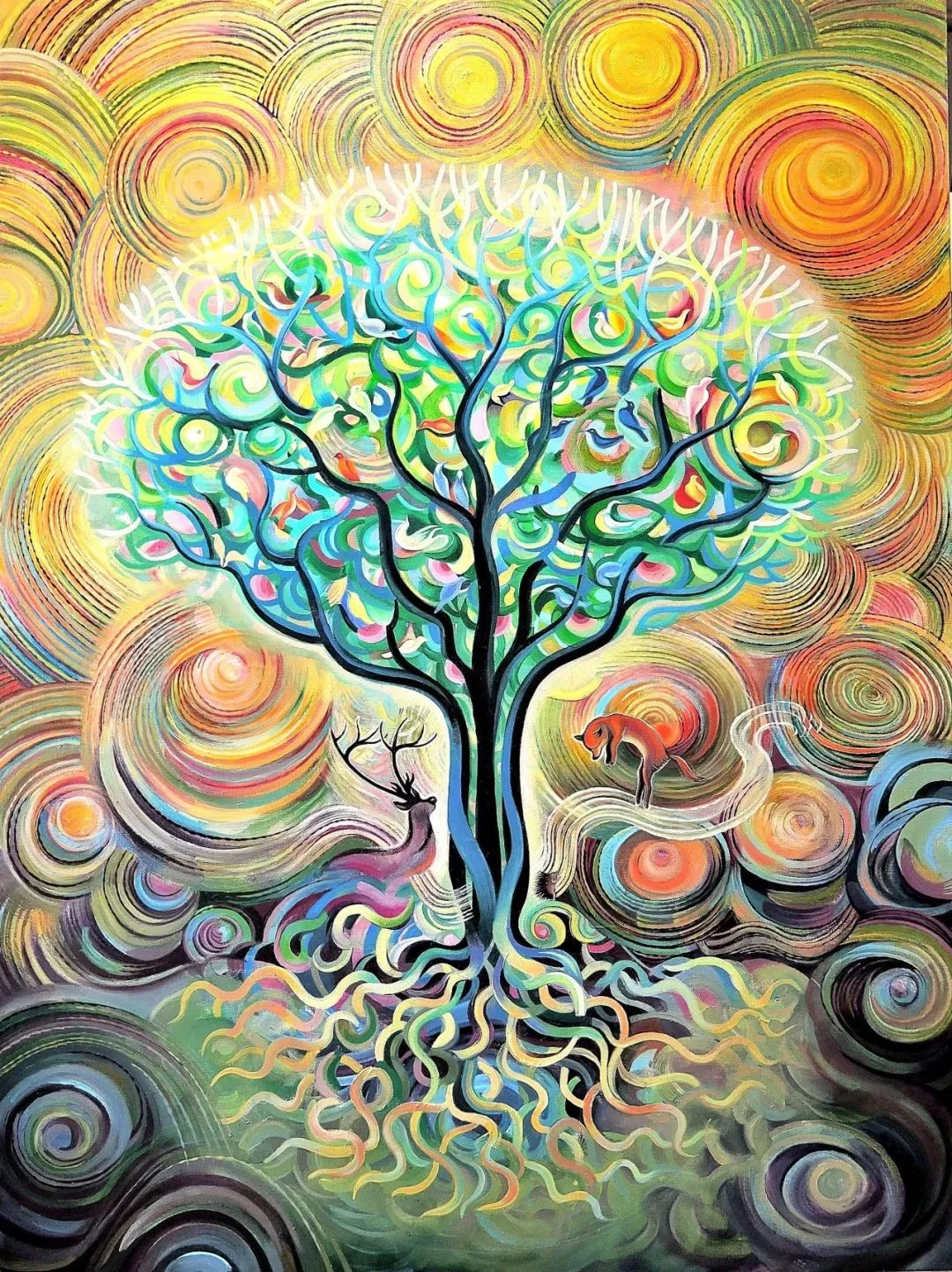

▲《生命之树》布面油画

76cm×102cm (2019)

吴伟才是幸运的,他用才思,获得文学的收获,得到世人的垂青与羡慕;也用真诚与努力,换回艺术的神笔,天马行空;更重要的是,他寻到了母亲,寻回了母亲,那个带给他生命以及一切人间平常的人。现在,他真真实实地有机会可以幸福地一直陪着她慢慢老去——这也许就是人们常说的你能听到过的最浪漫的故事,得大解脱,得大自在。有诗为证,其云:

少时有孤勇,年老披白霜;

半生飘飞鸿,一世执温良。

注释:

[1]该学院成立于1965年,是1990年成立的淡马锡理工学院 Temasek Polytechnic 的前身之一部分。

[2]该学院成立于1896年,1989年并入 Saint Martin's School of Art,目前是 Central Saint Martins College of Arts and Design 学院的一部分。

[3]吴伟才《浮生流影》,高艺出版社(新加坡),2023年。

[4]孔祥珍《铃木大拙与西方语境下的禅学研究》,《武汉大学》,2010年。

[5]引自吴伟才接受笔者采访时的自述,2023年。

(作者为本地水墨画家、独立策展人兼国家美术馆艺术论文翻译)