新加坡淡马锡投资公司是世界投资界的投资神话,同时也掌握著整个新加坡的经济命脉。

但是,其实淡马锡最看好的地方,是中国。

“我们觉得在今天的世界上从风险和回报的平衡而言,在中长期来看中国还是最好的,这也是为什么我从根本上来说,我们对中国经济还是有长远信心的原因。” ——淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁吴亦兵,2019年10月24日在彭博买方论坛上这样说道。

这家总部设立在新加坡的投资公司,进入中国市场已经有15个年头。

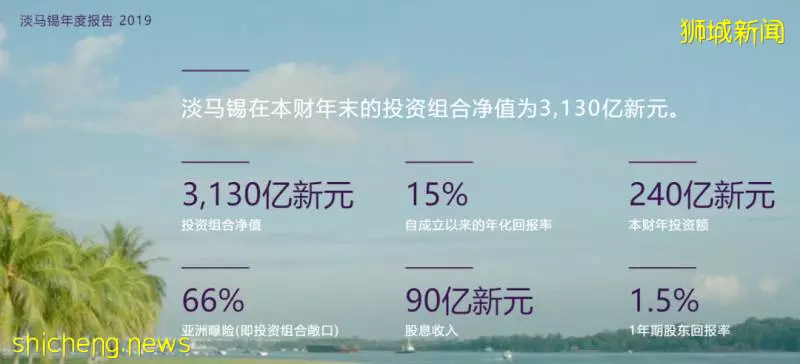

2019年7月9日,淡马锡发布《淡马锡年度报告2019》显示,截至2019年3月31日,淡马锡投资组合净值3130亿新元,公司成立45年来复合年化股东总回报率为15%。

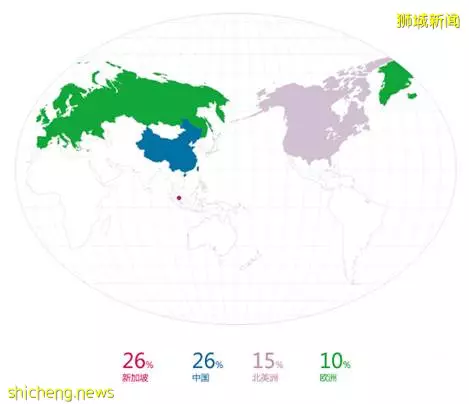

亚洲市场是淡马锡最主要的区域,有66%的投资组合分布在该地区。而中国市场更是淡马锡投资组合中最重要的一部分,目前淡马锡在中国的投资组合净值约为4030亿元人民币,在淡马锡的总体投资规模中占比26%,已经和它在新加坡本国的投资规模齐平,并列首位。

淡马锡作为新加坡主权基金,是如何深度打入中国市场的?淡马锡的投资神话背后,还有什么秘密?对中国未来的发展又会带来什么影响?

01. ALL IN中国市场

淡马锡,这家总部位于新加坡、成立于1974年的投资公司,刚成立时的总资产为3.5亿新元(约合0.7亿美元)。

截至2019年3月31日的财政年度,全年股息收入90亿新元,10年期股本回报率9%,集团投资组合总价值约3130亿新元(2310亿美元),40年间资产增长了780倍。

这个资产暴增的比例令外界震撼。

值得注意的是,中国许多著名的大公司背后股东都有淡马锡的身影,甚至中国多家核心国企淡马锡也有份参与。

淡马锡投资的主要中国公司包括:阿里巴巴、腾讯、美团、中国工商银行、中国建设银行,还有中国平安。

具体到未来5年的投资机会,中国区总裁吴亦兵说,淡马锡在中国重点关注的行业包括非银金融服务、TMT、消费品、生命科技、工业4.0、交通物流这六大行业。以及国企改革的机会和与被投企业共同投资优质的城市建设项目。

“过去的五年中,无论是国家治理还是营商环境,中国的投资环境都有了非常显著的变化。”

吴亦兵指出,在这样的背景下,对于全球大的资产拥有者而言,如美国的退休基金、各国的主权基金等,对于人民币资产的配置仍处于非常低的水平,比重仅占2%-3%左右,因此增长的空间将会很大。

吴亦兵说,虽然经济短期有不确定性,不过中国市场各行业间的区别非常大,外资机构在中国市场超配的行业相对聚焦。从A股的情况来看,外资机构在消费必需品、金融、可选消费、医疗等行业的配置比例较高。

就主题性投资而言,吴亦兵认为,可以从持续深化改革开放,创新型企业,新一代消费者崛起,价值链和供应链结构性转变,龙头企业构建生态系统等几方面布局中国经济增长的下一轮浪潮。

对于中国的医疗行业,吴亦兵说,生命科技是中国下一轮重大投资机会,淡马锡对中国医疗行业的投资主要聚焦在三个方面:深耕生物医药科技创新,投资相关早期公司;重仓中国医疗行业的龙头企业,中国医疗行业未来有望长期稳定成长,相关行业龙头将是受益者;根据中国国情发展产业平台,探索打造新型医疗服务产业。

吴亦兵还提及了淡马锡在中国投资战略的四大支柱。

首先,淡马锡与实力雄厚的基金合作,拓展更多投资和并购机会。吴亦兵说,淡马锡90%是做直投,同时也是厚朴投资、祥峰投资、大钲资本等知名公司的LP。

第二,淡马锡投资早期公司,把握创新带来的机遇。

“我们不是为了投1000万美元挣个十倍二十倍,最关键的是要把握创新带来未来的机遇,能够在之后逐渐加仓,从而在领先的公司中成为其非常主要的股东。

早期公司所面临最大的挑战往往是IPO加六个月,一旦开始解禁,破发基本成为常态。那么作为一个长期投资者,在这个时候能带来非常独特的价值。”

第三,淡马锡成为核心上市公司的优秀合作者,持续创造回报。吴亦兵说,淡马锡的投资不是在上市这一时间结束,而是希望在二级市场上能够继续长远的合作。

最后,淡马锡还打造投资平台和生态系统,与中国长期发展趋势保持一致。

不过肯定有人好奇,淡马锡作为一家新加坡主权基金,是怎么拿下中国的优质资本市场的?

02. 淡马锡是怎么拿下中国市场的?

自从2004年进入中国之后,淡马锡在中国的投资已经横跨金融、地产、交通、医药、机械、纺织服装、IT等传统与新兴多个行业,淡马锡的资产规模扩大一倍有余。

这一方面得益于淡马锡对国有企业的管理风格,另一方面,与何晶当年的投资思路也有很大关系。

有淡马锡内部人士回忆说,当年何晶入驻淡马锡,她的思路很明确。作为李光耀的儿媳妇、新加坡总理李显龙的夫人,何晶出任淡马锡董事长之后,就定下了淡马锡得战略:走出新加坡,共享其他国家成长红利,对此,淡马锡将目光投向了经济增长最快、市场潜力最大的中国。

这是一个巨大的机会。不过,想要淡马锡想要走进中国,虽然语言方面有天然优势,但是想要走进中国市场,依旧很难。尤其中国很多大的金融机构都是国企,想要在国有企业股份分一杯羹是难上加难了。

所以,淡马锡可以说是有决心却无行动地尴尬了2年。谁知峰回路转,2003年中国新成立的国资委伸出了橄榄枝,邀请淡马锡参与中国国有企业改革。

从2002年初来乍到,到后来为了加强与中国企业的直接联系,淡马锡于2004年10月设立北京办事处,2005年在香港设立办事处,在2006年上半年又在上海设立代表处。

那么,淡马锡又是如何具体在中国进行投资的?

淡马锡考虑了很久。资料显示,除了淡马锡控股(私人)有限公司,淡马锡在中国的投资活动更多的是通过旗下子公司或者与其他公司成立合资公司经营。

著名的房地产商嘉德中国是淡马锡旗下凯德投资的子公司,入股中行和建行是通过富登金融控股和新加坡亚洲金融完成,投资地产通过丰树投资,投资PE和未上市股权通过祥峰投资,通过 Baytree investment 持有天威英利等等。为了更好的拓展业务,何晶亲自出马,她曾多次来到北京参与中国国有银行的改革当中,成果斐然。

2005年1月,淡马锡旗下全资子公司亚洲金融控股公司 (AFH) 先是收购了民生银行5%的股份,又在当年8月向中国建设银行的大股东中央汇金投资有限公司收购了建行5.1%的股份,紧接着12月,AFH又投资15亿美元向中国银行认购5%的股份。

由此,淡马锡学到了在中国做业务的经验,并加以复制推广——每次淡马锡进入一个国家或者地区都会找当地有实力的企业入股,作为抢占市场蛋糕的敲门砖。

直到2012年,淡马锡开始全面拥抱中国的互联网投资。

2009年,何晶辞职。经过短暂的过渡,2012年林文兴正式接手了淡马锡。

不过,此时的淡马锡也迎来了最大的危机。

2012年,欧债危机再次袭来,2011-2012财年淡马锡净利润降至107亿新加坡元,较上一财年的127亿新加坡元下滑16%。一时间,停止增长的淡马锡,暴露出来前所未有的问题,引来了潮水般的批判。

作为一个关注政策的贸易部长,林文兴对经济有着天生的感性。与80年代后依赖船运、转口贸易的新加坡陷入困境类似,蓝筹近几年表现不佳。林文兴思来想去,他想要到了要到“经济的驱动力”最核心的地方去。什么是经济驱动力最核心的地方?那就是新兴行业。

2011年,淡马锡战略总裁谢松辉解释道,飞行的子弹产生的冲击力比巍然不动的巨人要强大。经济体量上,欧美无疑是巨大的,但是如果考虑到增速,中国和东南亚能产生的回报无疑是更大的。

与此同时,2012年,正是中国移动互联网起飞的元年。经过两年的艰苦摸索,2012年的移动互联网领域爆发出了小米开始A轮融资、阿里开始准备美国IPO、微信开始在腾讯的体系内孵化,谁也没有想到,淡马锡在之后的几年中,将他们逐一“收入囊中”。

但是作为新加坡财政部直属的国有主权基金,该怎么和中国的民营企业打交道呢?

最开始的淡马锡也是一头雾水,不过,他们知道人才的价值。于是,淡马锡开始大规模招揽人才并对新经济进行投资,恰好,那时候,他们接到了小米A轮投资的计划书。于是,淡马锡坚定的投了小米1800万美元。1年后,淡马锡在小米C轮再砸下1.08亿美元,还把新加坡另一大投资公司GIC拉了进来。

2018年,小米给他们的回报是多少?第一轮的1800万美元翻了60倍,而第二轮的1.08亿也有10多倍的回报。

到阿里上市后,淡马锡在阿里上至少也赚了10倍。

互联网红利期的淡马锡,到底赚了多少钱,也许是一个谜。但是他对中国的投资是实打实的增长的。

淡马锡对中国的投资达到和在本国一样的比例,十分难能可贵。也许有一个案例更能说明问题。淡马锡已经完全清空对美国上市银行的投资,套现离场。而对中国的银行,虽然经历了如此多的波折,却始终不离不弃,持仓基本稳定。

03. 豪横的投资,不急于回报

从2005年淡马锡取得中国银行和中国建设银行股权之时起,开始积极投资中国,以金融机构股票为中心,迅速增加了投资。

这些投资稳步带来了收益。通过披露信息来推算,2017年度仅中国建设银行、中国工商银行、中国平安保险、友邦保险(AIA)和阿里巴巴集团这5只股票的资产价值就增加了约620亿元。