这一切的残酷,也在新加坡CNA电视台的纪录片《Regardless of Class (无关阶级)》中,得到了生动的印证。

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

在片中,一群已步入不同教育轨道的青少年,被邀请坐到了一起,彼此交流。

这其中有三个金字塔顶端的直通车学生,他们口音纯正,举止得体,谈吐自信。

谈及自己的日常生活与未来理想,这些年轻人的脸上好像都在发着光——

“要考就考A啊,考个A-可不行啊。”

“我想考新加坡最好的大学,但如果可以留学的话,我可能还是会选择出国。”

“在大学期间我想学习政治科学与法律,还想辅修外交事务研究。”

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

作为享受着全国最优质的教育资源、最优惠的教育政策的精英学子,等待在他们面前的,是一条铺满鲜花的康庄大道。

他们的一生,注定要与“成功人士”、“上流社会”、“年薪百万”这样的词挂钩。

对比之下,两个来自鄙视链条最低端的普通技术学校学生,则显得中气不足、唯唯诺诺。

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

聊来聊去,无论是自己的规划还是家人的期盼,都只不过是“通过考试、顺利毕业”。

难言的尴尬与沉默,在学生们之中蔓延。

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

其实,这倒不能全怪这群十四五岁的孩子,在现实中,不同教育层级的孩子有着不同的学制,不在一起上课,本身就接触得少。

一个来自第三层级——“普通学术”的女孩率先打破沉默,她说,比自己层次高的学生,往往不会找自己玩,因为他们瞧不起人。

她曾被一个“快捷流”女孩当面奚落:“你来自普通学术层级,你就是个蠢货。”

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

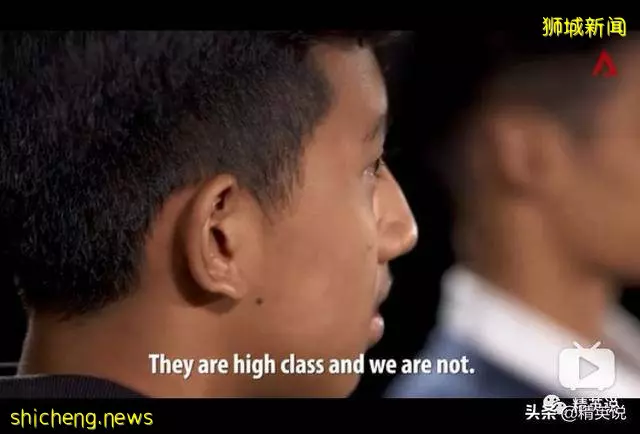

“普通学术”女孩的发言引起了一个“普通技术”男孩的共鸣,他告诉大家,小学期间他曾有过几个玩得不错的好友,但后来他们考进了位于分流体系第二层级的“快捷流”,不知何故,彼此之间就变得越来越疏远。

“他们把自己视作无一不精的好学生,对我则视若无物。” 男孩的语气中透著无奈。

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

当隔阂深厚到一定程度,连口音都成了划分阶层的标志。位于教育层级底端的孩子们都清楚,自己极易受到歧视,但在面对比自己层次更高的同学,他们也会自发地自卑。

“他们的英语口音,好像权力的象征。”

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

如果有机会,底层的孩子渴望改变吗?答案是肯定的。在纪录片中,有“普通技术”的孩子小心翼翼地提出,如果可以不分流,如果可以让不同程度的孩子一起学习……

“如果他们愿意教我们,愿意帮助我们这些后进生,我想这可能会很不错。”

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

但在纪录片摄制的当年,这样“荒唐”的想法也只不过是说说而已,因为孩子们都知道,本国的教育分流体制贯彻数年,难以动摇,他们都不觉得会有迎来改变的一天。

在新加坡,由教育体系促进成的阶级划分也由此愈发根深蒂固。在这里,“教育改变阶层”变得苍白脆弱,而“教育拉大隔阂”,才是这个国度的年轻人们面临的可怕现实。

CNA电视台 纪录片《Regardless of Class》

“穷者越穷,富者越富”

教育神话背后的残酷

其实,当新加坡确立考试分流机制之时,本意应该是好的。毕竟,正规的考试作为一种选拔机制,对人人都公开、透明、公正,只要成绩好,无论男女,无论贫富,靠着高分杀进最高级,享受优质资源,天经地义。

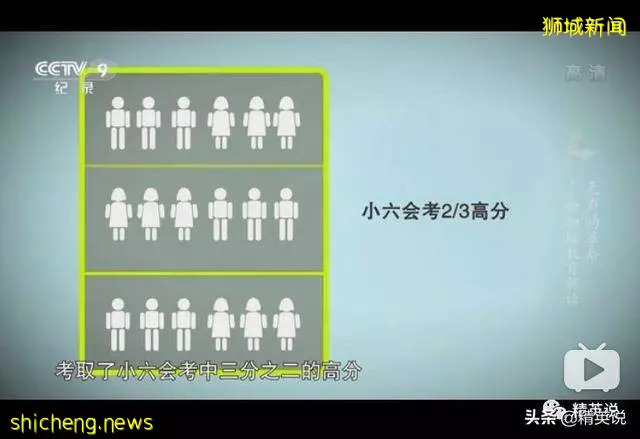

在纪录片《无声的革命-新加坡教育解读》中,某一年的小升初考试数据也被引用——那一次,有一半来自低收入家庭的学生,考取了小六会考中2/3的高分,这似乎说明了分流并非催化不公平的要素。

图片来源于央视纪录片《无声的革命-新加坡教育解读》

可当分流愈演愈烈,现实的发展却远远偏离了预想的轨道,新加坡亚洲新闻台一部名为《赢在起跑线》的纪录片,则披露了哪些人才会牢牢把握最高教育层级的入场券……

这个答案大家也应该都猜得到——那就是最有钱、最重视教育的中产(及以上)家长。

他们中的一些人本就是分流制度的受惠者,而在成为精英之后最大的心愿,就是让子女成为和自己一样乃至比自己更强的精英。

纪录片中也展现了他们为此付出的努力。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

在许多新加坡家长看来,由于小升初考试的重要性无可比拟,进入一所好小学就显得至关重要。一个父亲为了让自己的儿子进入当地考试成绩最好的小学,特意开着车,带着怀着二胎的老婆四下考察学区房。

最终,他们选定了一处价格百万起步的社区,整齐划一的红顶别墅,承载着将孩子送进好小学、帮他在考试中脱颖而出的希望。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

然而,由于最好小学的入学竞争实在过于激烈,买到学区房,也只不过将录取几率增加了少许。到头来,一群花了大价钱购房的家长们,还是得紧张地等待学校抽签的结果。

可重金购置学区房的家长们,并不觉得用一幢房子换一个抽签机会有何不妥,为了孩子能上最好的小学,他们什么都愿意做。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

如果说购买学区房只是让孩子赢在起跑线的硬件之一,那么让孩子不断朝着“直通车”、“快捷流”前进,软实力也得过硬。

因此,孩子与家长之间的军备竞赛,已经提早到了上小学以前,竞赛、补习班、兴趣活动,以及为无缝衔接优质小学而准备的pre school,紧紧地占据了孩子们的童年。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

片中出现一个还没上小学的新加坡小男孩,光是周六一天就要上英语、艺术、数学和中文四门课程,又累又困,眼睛都睁不开。

他和姐姐都出生于一个中产家庭,每天,妈妈都会带他们上课,监督他们写作业。小学一年级的姐姐每天作业要写到凌晨一点,自己则要写到十二点,俨然一对“难姐难弟”。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

为了家里两个孩子几年后的小升初,这位妈妈已经数不清自己花了多少钱在补习班、兴趣班,日常生活也就是围着孩子转。

另外一位妈妈粗略地估算了一下,仅仅是pre school一项开支,每月学费就要1300新元,一年下来折合人民币77342元。

图片来源于亚洲新闻台纪录片《赢在起跑线》

但小升初的分流机制让他们别无选择,就像一位印度裔妈妈所说的那样:“我们都已经在水里了,但何必去想为什么我们会在水里呢?正确的做法是拚命游,拯救自己。”

为了让孩子“上岸”,要么砸钱,要么砸时间,已经成为所有有能力的家长的共识。