如果你的飞机在夜晚降落在新加坡樟宜机场,不要忘记遥望海面上的光点。不仅是另一种繁华城市的景象,也会再次提醒你,这里的历史与港口紧紧相连。

200 年前,英国人史丹佛·莱佛士(Thomas Stamford Raffles)来到这里建立分公司时,新加坡还是一个无足轻重的海运中转站,岛上只有少数渔民家庭居住。

但在漫长的贸易历史中,“狮子城”的名字逐渐变得越来越重要,直到如今,它已成为世界上第二繁忙的港口——第一名是上海。

走在今天的新加坡街头,仍能看到莱佛士爵士在 1822 年为这座城市画下蓝图的遗迹:在游客交织的克拉码头和牛车水街边,五彩斑斓的店屋仍然沿袭了当时“建筑不能超过三层”的规定。

“店屋”,顾名思义,像是狭长的联排别墅,一层朝着街道开门迎客,二层以上则供店主一家居住,店铺之间由公共拱廊连接起来。

看着如今现存店屋的立面,像是读著一个时代变迁中传统与灵感相互融合的故事:鲜艳的热带颜色、优雅的欧式立面、象征吉祥的中式花鸟砖,来自不同地区和时代的风格全部糅合在一起,象征着一代又一代的居民对更美好生活的祈愿。

这些店屋如今依然繁忙。时髦的新餐厅与买手店,和老牌南洋咖啡店、肉骨茶餐厅依然在这里分享连廊——正如走在老街区里,总能从不同角度看到金沙酒店和国浩大厦占据的天际线一角。

新加坡最棒的地方在于,传统街道和现代的摩天大楼并不显得互相干扰,而是相互交融地写成了完整的一篇故事,也像是一部首尾呼应的组曲。

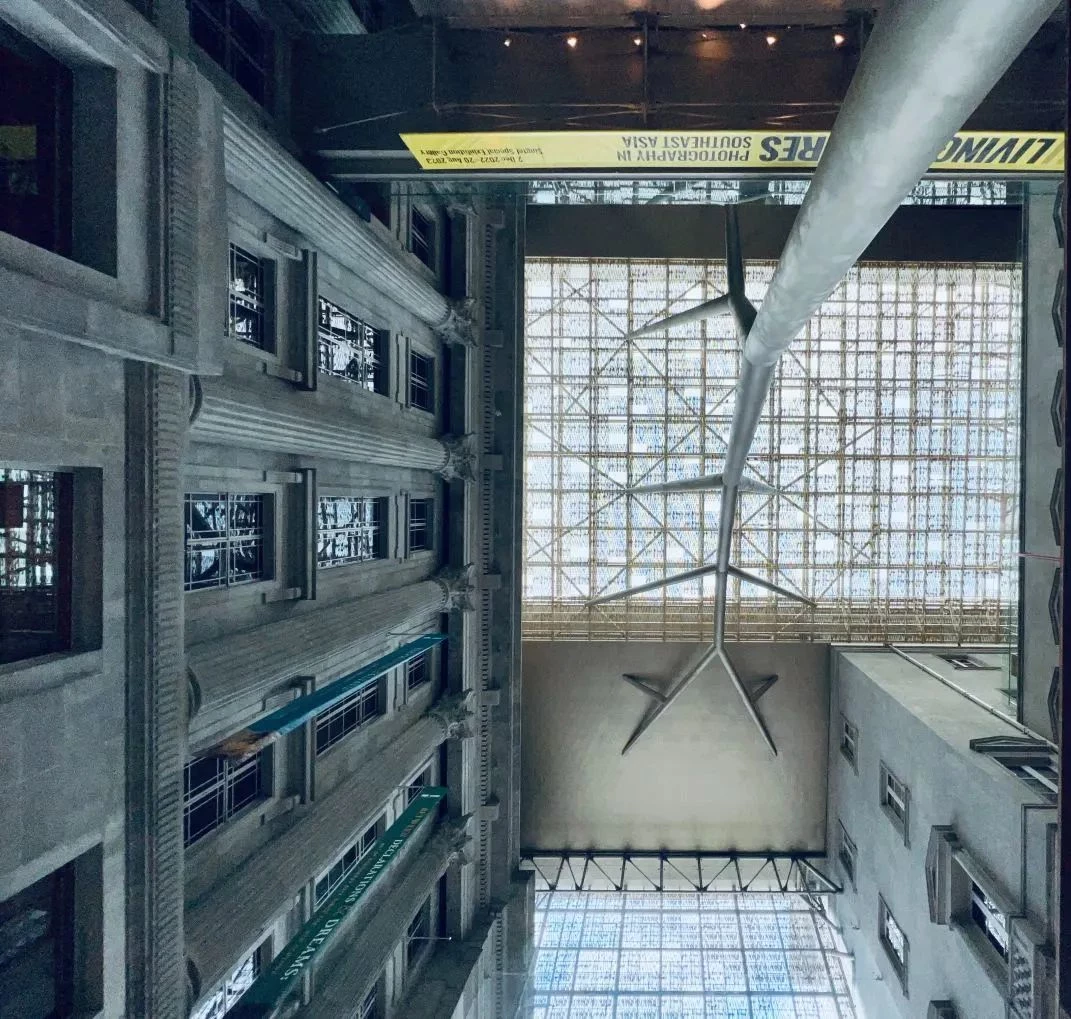

关于传统和先锋的交融,给人最深印象的,是新加坡国家美术馆(National Gallery Singapore),它由两座相邻的“古迹”改造而成:建于 1939 年的最高法院大楼,和建于 1926 年的市政厅。如今的美术馆一层,甚至依然保留着最高法院的“监禁室”遗迹供人参观。

● 新加坡国立美术馆(National Gallery Singapore)

建筑师用树状支撑的线性天蓬把两座建筑连接起来,两栋建筑用悬空的走廊联通。因此,在国家美术馆内部,仍能看到原本建筑的外立面,像是被封存在琥珀里的一段历史,又重新在游人的相机里焕发生机。

● 被树状支撑的天蓬连接起来的旧最高法院和议会大楼

● 旧建筑的圆形穹顶,如今成了美术馆顶楼的一部分

到访时,国家美术馆正在展出刘国松的年度大展“实验悟道”。这位发明了“现代水墨”的画家,受到 1969 年看到阿波罗十一号成功登月的震撼,用新式水墨创作了一系列“太空画”。

● Liu Kuo-sung 刘国松, The Sunrise of East, 2015

● Liu Kuo-sung 刘国松, Summer's un-setting Sun 夏日不落, 2014

在展厅内,听到一位欧洲游客问著导览员:“我不了解这个画家,这是新加坡的风格吗?还是中国的风格?西方风格?”

导览员笑着告诉他: “Well, it's a blend.”

“Blend”,融合。

这似乎是形容新加坡最恰如其分的关键词之一:你可以在 Chinatown 附近看到华丽的印度庙塔,但再走上一段时间就能看到唐朝庙宇风格的佛牙寺;搜索“新加坡特色美食”,没有人能给出标准答案:海南鸡饭、叻沙、咖喱、叉烧、肉骨茶……

就像新加坡本地人的“Singlish”给人的感觉一样:讲的明明是英语的词汇,听上去却像闽南语或粤语的语调。

而这仅仅还是新加坡的“art of blending”的一角——某种意义上,这个国家的珍贵之处,就在于容纳了如此多元的文化,但却依然能找到一种方法,自洽地呈现自身。

🥃

因此,当尊尼获加(Johnnie Walker)邀请我们来到新加坡,参加尊尼获加蓝牌鲜锋之蓝限量版发布时,“Blend”又拥有了一层双关的含义——我们熟悉的“调配型威士忌”,使用的就是 Blend 这个术语。

在 200 年前,创始人约翰·获加(John Walker)把调配茶叶的经验开创性地运用于调配威士忌,得到品质稳定而优秀的苏格兰威士忌。

而调配威士忌的过程,在某种意义上类似于将不同流派的艺术手法运用在同一幅画作之上:通过混合不同酒厂、不同酒桶的原酒,拥有突破边界、随着想像力创造适合各种时刻和场合的味道。

活动开始前,主持人问大家,如何定义“奢侈”(Luxury),人群另一端很快有人喊出:“Rarity!”(稀有)。

在这个意义上,尊尼获加蓝牌的确是真正的“Luxury Whisky”:一万个橡木桶原液中,只有其中一桶能被用来调配蓝牌威士忌;每一瓶蓝牌中,亦都蕴含苏格兰四大产区的威士忌原酒,其中也包括有已经关闭的酒厂,因而每瓶尊尼获加蓝牌中,都拥有“消逝的酒厂”不可再现的风味。

● 入场前拿到的卡片中,一万个银色的点中,只有一个是深蓝色的:直观地呈现了尊尼获加蓝牌的“万中取一”

但活动当天和我们见面的尊尼获加蓝牌鲜锋之蓝限量版,甚至要更加珍稀:相比经典蓝牌的“万中取一”,“鲜锋之蓝”则需要从 25,000 只橡木桶中,才能找到一桶能呈现神秘鲜味的酒液。

总之,气氛渲染至此,难免让人好奇究竟是什么样的创作冲动,才需要动用如此大阵仗的“珍稀度”。走进 Raffles City 搭造出的蓝橙相间活动空间里,先映入眼帘的并不是一个常规的“品酒空间”,而是一个——用餐的圆桌。

实际上,当天对尊尼获加蓝牌鲜锋之蓝限量版的介绍,是伴随着几道特别的菜肴一起进行的:这款威士忌的创作者,是尊尼获加的首席调配大师艾玛·沃克(Emma Walker)和世界名厨小林圭(Kei Kobayashi),后者是第一位在法国被授予米其林三星的日本厨师。

这看似是一次新奇的跨界合作,但联系到威士忌的调配实际上与烹饪艺术有着异曲同工之妙,就能更加理解这次联袂合作背后的绝妙之处。

“鲜锋之蓝”的英文名,Umami,是一个很难被完全翻译为中文的词语。它在日语中写作“旨味”,被认为是食物酸、甜、苦、辣外的第五种味道,亦在英文世界中被译为“savoriness”。总之,几乎没有人可以准确地通过描述让一个从未尝过“Umami”味道的人,在脑海中对这种味道形成想像。

但这种几乎最神秘的味道,促成了尊尼获加和主厨小林圭之间的合作——用威士忌来诠释这种难以用语言描述的鲜味,并且唤起某种共通的情感,像是创作一幅抽象画。

“风味之旅”从嗅觉开始。尊尼获加首席调配大师 Emma Walker 告诉我们,闻威士忌时没有“错误答案”——尽管想要成为一位威士忌调配大师,得事先确认你对嗅觉的描述与团队的其他成员大体一致,这样才能顺利推进工作——但对于品酒者来说,不论闻到的是具体的“青苹果”和“坚果”,还是抽象的“纯净的空气”,都是可以通关的答案。

主厨小林圭说,由于威士忌的经典产区在苏格兰,人们想起尊尼获加蓝牌时,往往会想到“海洋”:有惊涛般的深度,也有相当浓烈的烟熏感。但他希望能在鲜锋之蓝中,尝到自己长大的地方——日本长野的山区的香气。

入口时,能尝到血橙与红莓的香气,但更特别的是其中若隐若现的烟熏肉味和温暖的咸鲜味,绵长的尾韵中又有水果的香甜芬芳。

主厨小林圭为这次发布创作了一系列菜肴,首次品尝鲜锋之蓝时,端上的是鱼子酱和鲑鱼奶油荞麦华夫饼、熏苏格兰龙虾配浓汤;

随后,尊尼获加又为这趟风味之旅增添了新的仪式感:嘉宾们被分为水、地、风三个组别,遵循不同顺序品尝每个空间中的主题料理——当然,都是主厨小林圭为搭配鲜锋之蓝、以及呼应三个“元素”特别创作的。