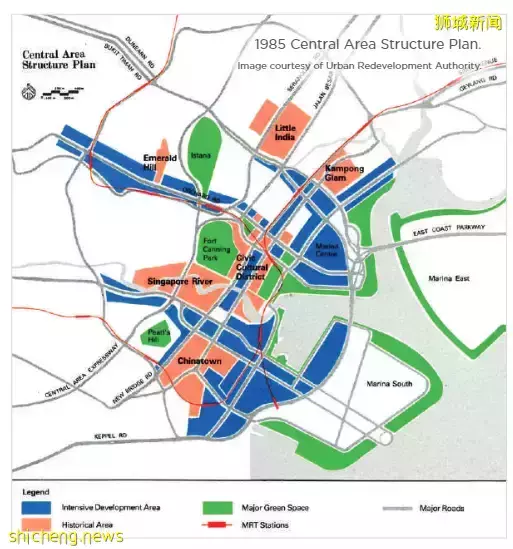

整合的交通和城市发展,使得整体道路网络更加合理,比如本杰明·希尔斯大桥有效地分流了东西向交通,从而解放了中区的过境车辆。如果没有这个主要的桥梁连接,城市更新的进程就会被大大扼杀。

自1991年的概念计划开始,捷运系统成功将经济活动分散到岛上其他地区,使中心区能够专注于更高层次的商业金融功能。便利的交通网络、可负担的公共房屋、高度集约重点开发的CBD计划共同促进了新加坡公共运输为导向的发展模式。

组屋开发通常与新加坡的主要公共运输网络一起规划。

摄影师:Caroline Pang/Moment via Getty Images

五、公私合营

PARTNERSHIP

新加坡中区是城市更新的重点区域,随着第一轮的城市更新落幕,大部分人口得以重新安置,而零散的地块也明显减少。在这种基础上,自1980年代,公共建筑投入开始缩减。政府不再直接参与项目实施,而只是提出引导方针,鼓励更多的私营部门承担实体发展。政府适时地让位给民营企业发展,有利于刺激市场经济的发展。

这种发展理念是政府提供专业知识、场地、基础设施、社会计划和有利的投资环境,而充当经济流动性和管理的私营部门则主要承担经济实体项目,比如商业建筑等等。这种方式给城市更新带来更多的多样性、社会和经济的平衡。

早在新加坡独立早期,政府已经意识到虽然政府应该在城市更新中起到积极的引擎作用,但仅仅靠公共行动不足以实现其经济目标,因而在恰当的时候为私营企业提供更多的空间就非常重要了。

为了完成这一目标,新加坡政府重点在于:

1. 确保项目的透明度和完整性

为公众提供更加透明的规划和开发参数,对投标方式、付款方式、销售条件形成透明的规定;

2. 了解市场需求

重建的计划需要符合经济需求,良好的公私部门关系有利于政府了解市场需求,及时获得市场反馈;

3. 灵活务实的实现方式

政府灵活地应用规则,比如早期的土地销售计划。最初政府出售的土地流拍很多,因为私营公司对大型地块缺乏建设经验和意向。但政府通过对话、宣传,希望创造一些更大的项目,从而吸引海外投资者进来。因而,如何保持土地销售的完整性和实现目标之间,政府需要作出取舍和灵活应变;

4. 对私营部门的激励

比如开发税率的优惠。不过随着投资者信心和需求的形成,激励措施逐渐被废除;

5. 建立与私营部门的信任和共同目标。

让私人开发商了解到政府虽然有公民和社会责任,但仍然会平衡商业的发展。比如人民公园综合体,政府和私营公司一起创造了平衡市民空间和商业利益的地标;

6. 创建创新型设计平台。

协同公共部门的主动性和私营部门的智慧来合作改善建筑环境。因而中标的项目不再仅仅考虑地价,还需要考虑到拟开发项目的设计,有助于提高建筑设计标准和建成环境质量。

PEOPLE'S PARK COMPLEX 1990S

六、重要案例

CASES

1.

金鞋金融区

Richard WJ Koh 拍摄

金鞋金融区是国家干预的城市更新重要成功案例。

1960年的工业化发展和经济现代化促进了对办公和商业空间的巨大需求。因此,国家启动了商业中心的重建计划,同时取消了这些地区在1947年出台的《租金控制法》管制。该法旨在保护租户免受因二战后住房短缺而导致租金上涨的影响,但在新时期,这种人为压制租金让业主无法提供适当的楼房维修和物业服务,严重限制了业态的重建。

金鞋区曾经是一个人口稠密的住宅区。中心区约有 18-20万间店屋。其中许多都处于破旧状态,并且挤满了租户。为了改善拥挤的城市环境、为商业发展腾出空间,政府启动了重建计划。

公共和私营部门之间的合作是该计划成功的关键。私营部门将为写字楼、高档公寓、酒店和购物中心的建设提供资金,而政府将担任城市规划师——精心准备总体规划、发展基础设施以及土地整理。此外,政府还起草了建筑指南,以确保达到规划和城市设计目标,并妥善安置流离失所的居民

自1970年代,政府开始收购小地块、清理土地、重新打包和整合、出售,释放土地给私营部门,这有利于大型商业地带的兴起。在这种地块产权较为分散的区域,政府深度干预是必要的。只有通过政府的手,才能消除城市更新的许多障碍,以实现预计的城市更新目标。

Redevelopment of Golden Shoe Car Park,Green Oasis

2.

乌节路购物街

与金鞋金融区不同,乌节路的重建因为具有更多优质先天条件,政府只是进行了轻度干预。

Source: Urban Redevelopment Authority

乌节路是一个郊区住宅区。直到 1960 年,该地区的商业发展有限,只有一家高档酒店,一家百货公司,以及一些超市。而1960年代中期的旅游开发驱动了乌节路的重建。而这里有许多没有产权负担和租金管制的大型地块、现有的购物娱乐设施、良好的绿色环境等等,为新的酒店和商业开发提供了有利条件。

通过土地销售和指导方针,政府开始促进和引导该地区的更新。到了1980年代,乌节路是新加坡酒店、零售和娱乐发展最集中的地方。自MRT竣工之后,该地区因为地铁网络的催化,更具吸引力。而后该地区的更新则主要由私营部门进行,他们被该地区众多景点、市场优势、交通优势所吸引过来。

在这个过程中,政府只是充当促进者的作用,提供公共设施和设计指南,为地区进一步发展创造机会。

后记

CONCLUSION

新加坡城市更新让整个城市面貌焕然一新,提高了其国际竞争力,为后来的经济腾飞提供了有力的支撑。更为难得地是,新加坡在土地稀缺背景下摸索出来的平衡经济、社会和环境目标的独特城市发展方法。

新加坡重建的成功得益于国家层面的有力推动。其政府积极主动地促进了土地整合和控制立法的完成,克服了私有土地和分散产权的重要障碍,为全面重建和形成更大的职能板块提供了充分条件。而在产权负担小的地方,政府通过采用更加市场友好的方式,轻度干预以达到市场复兴的目的。

另一方面,新加坡政府适当适时地退出,为私营部门提供更多的条件,有利于市场的活力。比如建立透明的制度法规和市场为导向的创新平台,从直接干预转向通过建设基础设施和传达规划意图来促进发展,以帮助私营部门以市场需求为导向进行城市更新。

当然,政府也进行了公共政策干预,防止资本主义过于逐利而引发的公民危机,比如为流离失所的居民提供了替代住所,并为受到更新影响的企业和商贩提供新的场所。这一方式大大减少了城市更新计划引起的社会负面影响和反弹。即便是豪华设施旁边也有负担得起的公共住房,促进了人口多元化和土地用途的多样性,避免落入城市更新的乡绅化陷阱。

参考文献

1. Guo, Remy. Urban Redevelopment: From Urban Squalor to Global City. Centre for Liveable Cities, 2016.

2. Heng, Chye Kiang, ed. 50 years of urban planning in Singapore. World Scientific, 2016.

3. García-Villalba, Oscar Carracedo, ed. Resilient Urban Regeneration in Informal Settlements in the Tropics: Upgrading Strategies in Asia and Latin America. Springer Nature, 2020.