整合的交通和城市發展,使得整體道路網絡更加合理,比如班傑明·希爾斯大橋有效地分流了東西向交通,從而解放了中區的過境車輛。如果沒有這個主要的橋樑連接,城市更新的進程就會被大大扼殺。

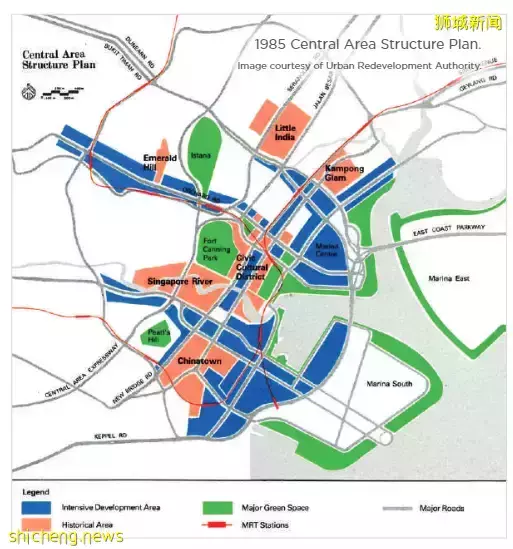

自1991年的概念計劃開始,捷運系統成功將經濟活動分散到島上其他地區,使中心區能夠專注於更高層次的商業金融功能。便利的交通網絡、可負擔的公共房屋、高度集約重點開發的CBD計劃共同促進了新加坡公共運輸為導向的發展模式。

組屋開發通常與新加坡的主要公共運輸網絡一起規劃。

攝影師:Caroline Pang/Moment via Getty Images

五、公私合營

PARTNERSHIP

新加坡中區是城市更新的重點區域,隨著第一輪的城市更新落幕,大部分人口得以重新安置,而零散的地塊也明顯減少。在這種基礎上,自1980年代,公共建築投入開始縮減。政府不再直接參與項目實施,而只是提出引導方針,鼓勵更多的私營部門承擔實體發展。政府適時地讓位給民營企業發展,有利於刺激市場經濟的發展。

這種發展理念是政府提供專業知識、場地、基礎設施、社會計劃和有利的投資環境,而充當經濟流動性和管理的私營部門則主要承擔經濟實體項目,比如商業建築等等。這種方式給城市更新帶來更多的多樣性、社會和經濟的平衡。

早在新加坡獨立早期,政府已經意識到雖然政府應該在城市更新中起到積極的引擎作用,但僅僅靠公共行動不足以實現其經濟目標,因而在恰當的時候為私營企業提供更多的空間就非常重要了。

為了完成這一目標,新加坡政府重點在於:

1. 確保項目的透明度和完整性

為公眾提供更加透明的規劃和開發參數,對投標方式、付款方式、銷售條件形成透明的規定;

2. 了解市場需求

重建的計劃需要符合經濟需求,良好的公私部門關係有利於政府了解市場需求,及時獲得市場反饋;

3. 靈活務實的實現方式

政府靈活地應用規則,比如早期的土地銷售計劃。最初政府出售的土地流拍很多,因為私營公司對大型地塊缺乏建設經驗和意向。但政府通過對話、宣傳,希望創造一些更大的項目,從而吸引海外投資者進來。因而,如何保持土地銷售的完整性和實現目標之間,政府需要作出取捨和靈活應變;

4. 對私營部門的激勵

比如開發稅率的優惠。不過隨著投資者信心和需求的形成,激勵措施逐漸被廢除;

5. 建立與私營部門的信任和共同目標。

讓私人開發商了解到政府雖然有公民和社會責任,但仍然會平衡商業的發展。比如人民公園綜合體,政府和私營公司一起創造了平衡市民空間和商業利益的地標;

6. 創建創新型設計平台。

協同公共部門的主動性和私營部門的智慧來合作改善建築環境。因而中標的項目不再僅僅考慮地價,還需要考慮到擬開發項目的設計,有助於提高建築設計標準和建成環境質量。

PEOPLE'S PARK COMPLEX 1990S

六、重要案例

CASES

1.

金鞋金融區

Richard WJ Koh 拍攝

金鞋金融區是國家干預的城市更新重要成功案例。

1960年的工業化發展和經濟現代化促進了對辦公和商業空間的巨大需求。因此,國家啟動了商業中心的重建計劃,同時取消了這些地區在1947年出台的《租金控制法》管制。該法旨在保護租戶免受因二戰後住房短缺而導致租金上漲的影響,但在新時期,這種人為壓制租金讓業主無法提供適當的樓房維修和物業服務,嚴重限制了業態的重建。

金鞋區曾經是一個人口稠密的住宅區。中心區約有 18-20萬間店屋。其中許多都處於破舊狀態,並且擠滿了租戶。為了改善擁擠的城市環境、為商業發展騰出空間,政府啟動了重建計劃。

公共和私營部門之間的合作是該計劃成功的關鍵。私營部門將為寫字樓、高檔公寓、酒店和購物中心的建設提供資金,而政府將擔任城市規劃師——精心準備總體規劃、發展基礎設施以及土地整理。此外,政府還起草了建築指南,以確保達到規劃和城市設計目標,並妥善安置流離失所的居民

自1970年代,政府開始收購小地塊、清理土地、重新打包和整合、出售,釋放土地給私營部門,這有利於大型商業地帶的興起。在這種地塊產權較為分散的區域,政府深度干預是必要的。只有通過政府的手,才能消除城市更新的許多障礙,以實現預計的城市更新目標。

Redevelopment of Golden Shoe Car Park,Green Oasis

2.

烏節路購物街

與金鞋金融區不同,烏節路的重建因為具有更多優質先天條件,政府只是進行了輕度干預。

Source: Urban Redevelopment Authority

烏節路是一個郊區住宅區。直到 1960 年,該地區的商業發展有限,只有一家高檔酒店,一家百貨公司,以及一些超市。而1960年代中期的旅遊開發驅動了烏節路的重建。而這裡有許多沒有產權負擔和租金管制的大型地塊、現有的購物娛樂設施、良好的綠色環境等等,為新的酒店和商業開發提供了有利條件。

通過土地銷售和指導方針,政府開始促進和引導該地區的更新。到了1980年代,烏節路是新加坡酒店、零售和娛樂發展最集中的地方。自MRT竣工之後,該地區因為地鐵網絡的催化,更具吸引力。而後該地區的更新則主要由私營部門進行,他們被該地區眾多景點、市場優勢、交通優勢所吸引過來。

在這個過程中,政府只是充當促進者的作用,提供公共設施和設計指南,為地區進一步發展創造機會。

後記

CONCLUSION

新加坡城市更新讓整個城市面貌煥然一新,提高了其國際競爭力,為後來的經濟騰飛提供了有力的支撐。更為難得地是,新加坡在土地稀缺背景下摸索出來的平衡經濟、社會和環境目標的獨特城市發展方法。

新加坡重建的成功得益於國家層面的有力推動。其政府積極主動地促進了土地整合和控制立法的完成,克服了私有土地和分散產權的重要障礙,為全面重建和形成更大的職能板塊提供了充分條件。而在產權負擔小的地方,政府通過採用更加市場友好的方式,輕度干預以達到市場復興的目的。

另一方面,新加坡政府適當適時地退出,為私營部門提供更多的條件,有利於市場的活力。比如建立透明的制度法規和市場為導向的創新平台,從直接干預轉向通過建設基礎設施和傳達規劃意圖來促進發展,以幫助私營部門以市場需求為導向進行城市更新。

當然,政府也進行了公共政策干預,防止資本主義過於逐利而引發的公民危機,比如為流離失所的居民提供了替代住所,並為受到更新影響的企業和商販提供新的場所。這一方式大大減少了城市更新計劃引起的社會負面影響和反彈。即便是豪華設施旁邊也有負擔得起的公共住房,促進了人口多元化和土地用途的多樣性,避免落入城市更新的鄉紳化陷阱。

參考文獻

1. Guo, Remy. Urban Redevelopment: From Urban Squalor to Global City. Centre for Liveable Cities, 2016.

2. Heng, Chye Kiang, ed. 50 years of urban planning in Singapore. World Scientific, 2016.

3. García-Villalba, Oscar Carracedo, ed. Resilient Urban Regeneration in Informal Settlements in the Tropics: Upgrading Strategies in Asia and Latin America. Springer Nature, 2020.