新加坡城市更新

城市重建與再生

城市更新的阻力?

政府擔當什麼角色?

土地如何高效利用?

新加坡既是國家,也是一個大型城市。半個世紀前,新加坡存在著大量的城市問題,例如住房短缺、失業率高漲、住房條件差、城市破敗等等。大量的移民湧入新加坡後,卻沒有足夠的空間提供給新辦公室以支持就業、足夠的住房提供居住條件。而可利用的土地被破敗的貧民窟占據,土地所有者缺乏維持其物業良好運作的動機,城市更新變成了當務之急。

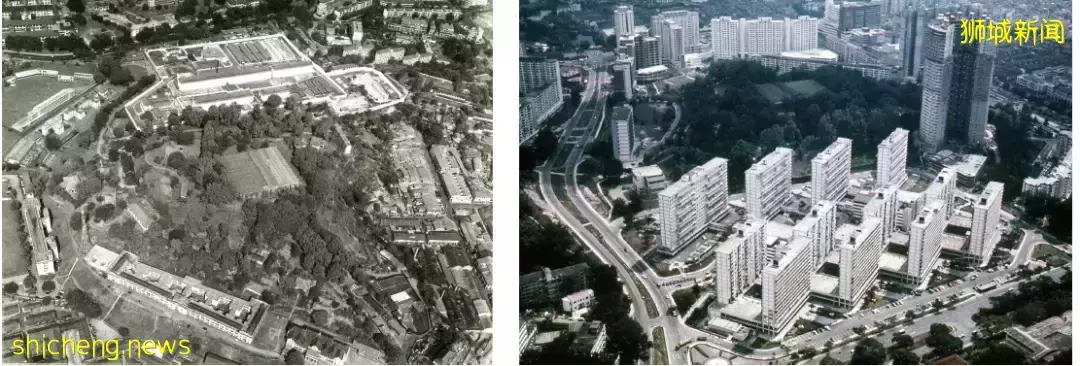

1970年的新加坡,拍攝自博主Antipodean

一、更新手段

METHODS

有效的公共住房計劃和土地徵用工具,是新加坡城市從破敗走向復興的基礎。隨著果斷而謹慎的城市更新計劃鋪展開來,系統性的規劃和實施持續激勵著政府行動。

首先是土地變得可用,其次是私營部門參與,再者是土地銷售條件和公共住房政策的逐一落實。1980年初,市中心基本基礎設施完成,隨後濱海灣地區得以填海開發,多個特色特定歷史街區保護計劃依次執行,新加坡重新煥發生機,並得以高度宜居。

新加坡組屋,攝影師:Jonathan Chiang/Scintt via Getty Images

總體規劃框架經過多版的推進,逐步完善並最終落實。其綜合總體規劃和開發離不開數個特點

A 長思遠慮,具有長周期的規劃策略

B 具備一定的靈活性,適當地區發展集約化來平衡競爭

C 有效的可執行能力,效率較高的公共工作

D 創新性動態城市治理

E 建立誠信、務實的治理文化,培養信任

F 培育健全、透明的制度,公私合營,鼓勵市場合作,培養良好的公私互惠關係。

G 與社區相關利益者深度合作,鼓勵公眾參與

二、土地利用

LAND USE

1960年代,面對土地稀缺、過度擁擠、基礎設施不足、污染等城市問題,新加坡政府希望尋求更高效的土地利用方式以支持社會需求,比如提供廣泛的公共住房等等。

商店、住宅和工廠擠在一塊塊未充分開發的土地上,而土地主則在那裡等待不勞而獲的增值。這些資本家沒有為道路改善、開放空間、公共建築或便利設施做出任何改善的動機,而這些土地後來又必須由公眾以巨額成本進行購買;與此同時,一代人在不利於健康的條件下生活和成長。土地所有權的分散是全面重建市區的巨大阻力。

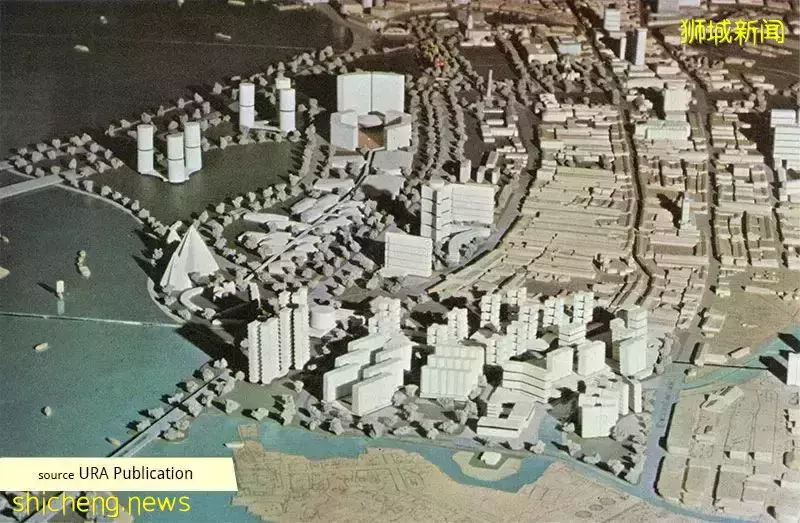

1950年的中央商務區鳥瞰 Source: Urban Redevelopment Authority.

得益於一個中央集權的政府,規劃署和房屋建設局共同發力,將政府政策有效實施。其中最為重要的是對土地的公共控制和所有權。為了解決住房條件差和人滿為患的巨大問題,新加坡違背了原殖民國英國的土地私有制原則,寧願違反法律和規則去以低成本獲得土地。1966年頒布的《土地徵用法》確保了國家能夠以低於經濟水平的價格回購土地,引入了被稱為「社會主義立法」的「公用征地」概念,支持政府獲得土地用於公共住房和商業發展,從而推動更廣泛的公共利益。

以今天的標準來看,《土地徵用法》似乎很霸道,但它在早期的城市發展中不可或缺。該法案允許政府將高度分散的優質城市土地聚集成更高效的地塊,將它們重新分配,以實現更經濟、更大、更全面的開發。

從社會角度來看,土地現在可以分配給公共發展,以安置因城市更新而流離失所的人。這項強有力的法案支持對土地資源的廣泛公有制和控制,這對於政府在城市重建中主動平衡競爭需求的能力至關重要。

土地被徵用而建設公共組屋和商店

Source: Urban Redevelopment Authority.

另一個重要的城市發展政策是收費制度,它是在 1964 年的規劃法案修正案中引入的。從開發許可中受益的開發商必須向國家支付開發費用,以防止土地所有者對社區發展和公共基礎設施建設所帶來的土地增值坐享其成。這筆收入有助於公共設施開發所需的財政資源,從而保證後續的可持續性的發展,以及用於鼓勵市場經濟的優惠政策。

融資和預算編制是新加坡政府策略的一部分。與大多數其他政府不同,城市基礎設施和開發項目的資金來源不僅僅來自土地出售或開發費用。相反,它們從更廣泛的運營收入池中提取,其中包括直接和間接稅、許可證、以及其他使用者費用。

三、總體規劃

MASTERPLAN

1958年新加坡的總體規劃通常被認為是一種限制高度的控制工具,並通過一系列的區域控制發展,以防止城市的無序蔓延。與此同時,新加坡政府請求了聯合國的技術援助,比如城市規劃專家 Erik Lorange 為期六個月的研究,以及他起草的長期更新計劃和短期行動計劃。

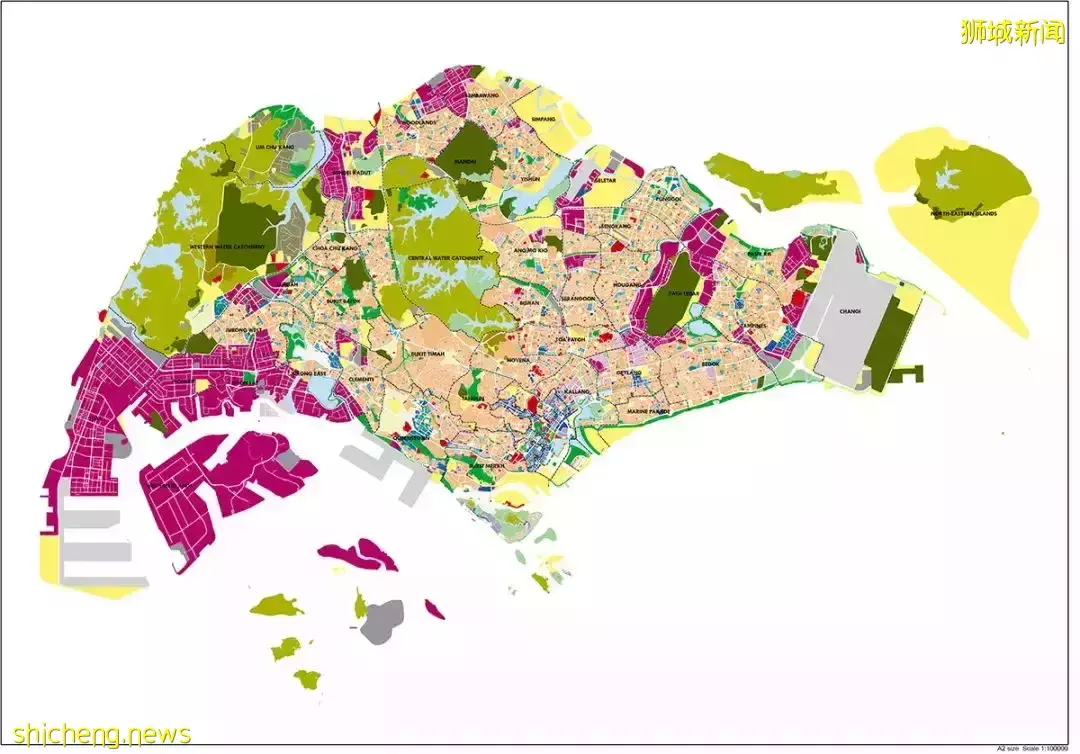

1958 Master Plan—Singapore’s first statutory land use plan.

Source: Urban Redevelopment Authority.

1960年代,城市更新團隊設想了一套自給自足但相互連接的定居點,並對中央區進行系統性的再開發。城市更新從中部地區的北端和南端開始,向擁擠的中心移動,直到最終重建。這種分階段、逐區的方式,很快被政府付諸行動。在實施過程中,政府還堅持了良好的實體規劃、環境規劃、土地使用和交通運輸進行整合。

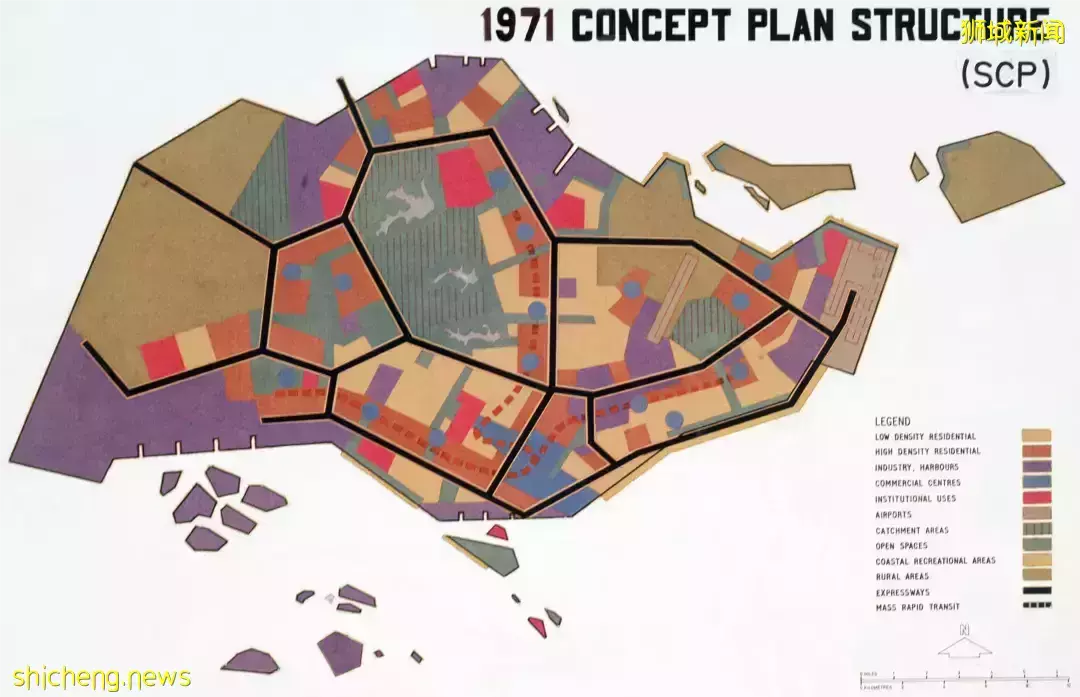

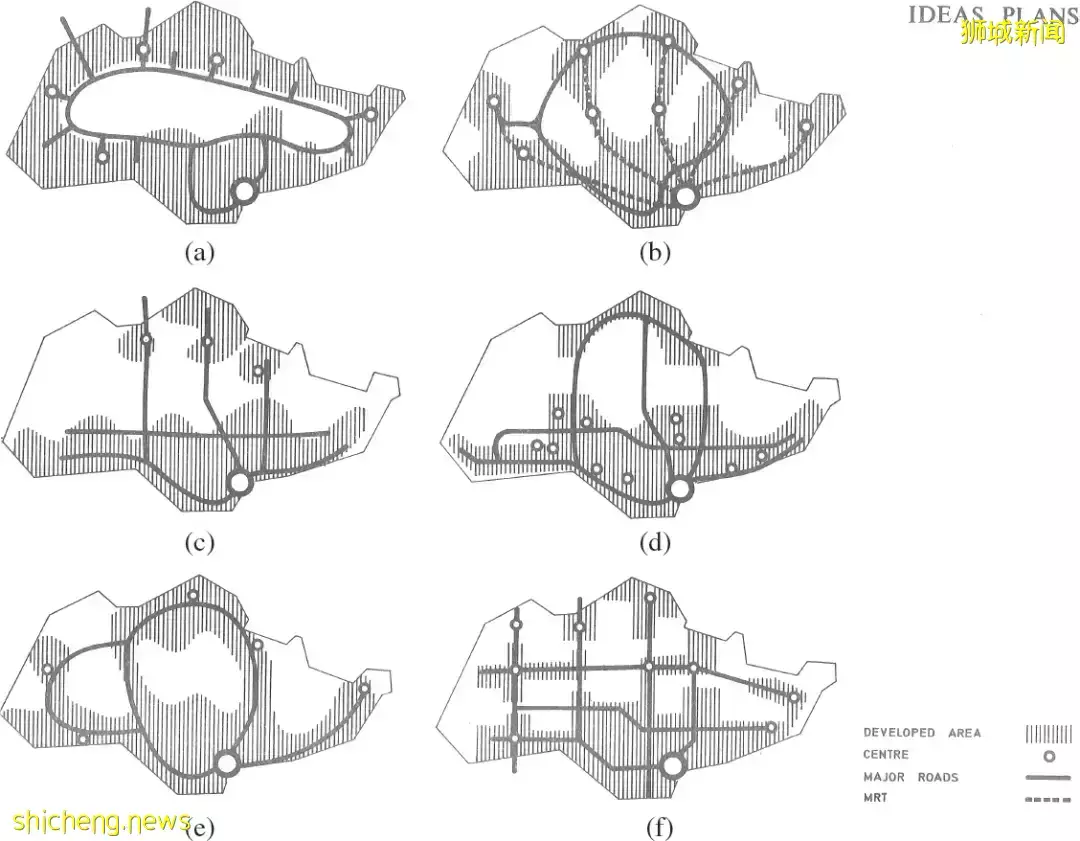

1971年,第一個概念計劃被提出,在之前的計劃基礎上,環形概念被組織起來,圍繞中央集水區周圍開發,並輔以沿南部海濱的東西走廊。大部分就業機會集中在中央地區,而以鐵路為基礎的快速交通系統則保護了土地,防止公路占據過多的城市空間。

在制定 1971 年概念計劃時,SCP 研究著眼於各種選擇以更好地組織土地利用,比如運輸建模和模擬研究。從交通的角度幫助確定最佳的土地利用配置。除了人口和就業預測外,交通研究還著眼於汽車保有量的增長、道路網絡的擴展等公共運輸參數,以滿足更高的出行需求、經濟增長和人口增長。最終的概念計劃結構採用了「環形概念計劃」通過將土地利用組織成圍繞中央的高密度衛星城鎮。

Source: SCP Report

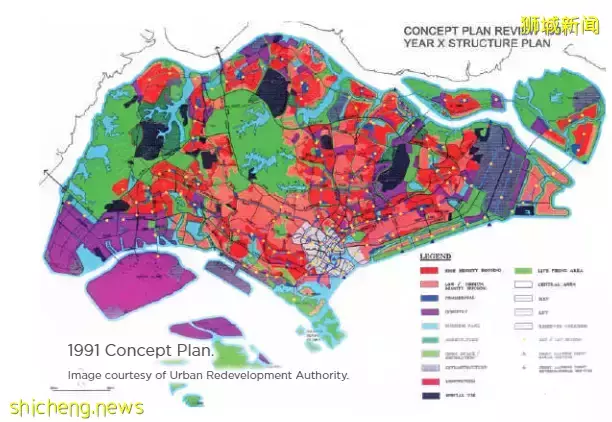

1991年的概念方案,讓新加坡邁向城市更新的新階段。該方案力求創造一個美麗而獨特的亞洲城市,並保證城市的經濟競爭力。更重要的是,該計劃呼籲通過大眾軌道交通MRT系統和綜合高速公路網絡連接各個區域中心,共同推進權力下放。

2019 年 3 月,市區重建局 (URA) 公布了2019 年總體規劃草案,在市中心等地區規劃各種住宅和便利設施來增加中心區的居住人口,以便更多的人可以住在他們的工作場所附近。

通過CBD激勵計劃,鼓勵現有寫字樓開發項目轉換為酒店和住宅用途,並提高容積率。這將有助於振興中央商務區,使其不僅是一個工作場所,也是一個充滿活力的生活和娛樂場所。

另一項舉措是戰略發展激勵計劃。其目的是鼓勵商業建築業主以大膽創新的方式合作和全面重新開發相鄰的物業,從而積極改造街道甚至整個區域。激勵措施包括讓容積率、高度、土地用途等規劃參數變得更加靈活。其他的措施還有改善綠色城市走廊、改善公共空間和行人連通性等等。

四、更新曆程

PROCESS

首次被選取的更新區域主要由單層或兩層的房屋、作坊等構成。1967年該地區約75%的土地面積被征地以用於城市更新,開發項目包括公共組屋、社區中心和其他公共設施。而緊鄰該地區,可用的優質土地被預留給私營部門進行重建,以創造黃金地帶:高層辦公樓、公寓、商業建築等等。

新加坡早期的城市更新不僅僅是在人口密集的市中心內利用土地進行新發展的過程。政府還負責為受影響的人提供服務:從重新安置的經濟補償到替代住所的建造和分配。這一點尤其重要,因為受早期城市更新工作影響的地區是該市最貧困的地區之一。

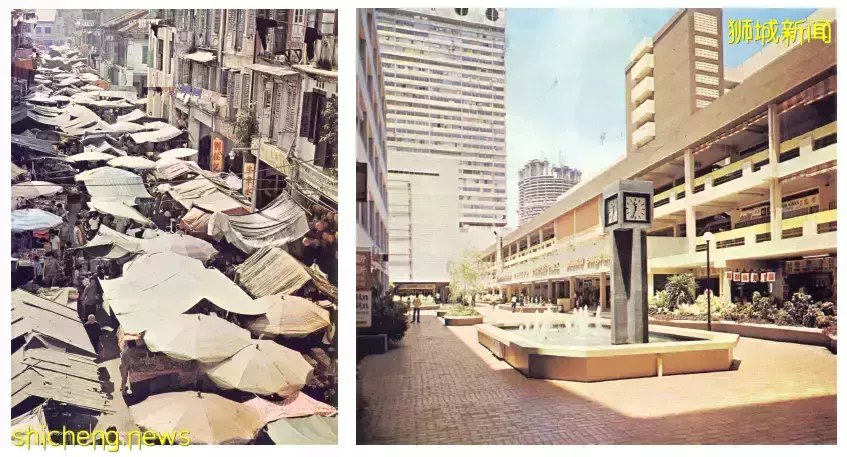

這也是有別於許多歐美城市更新的做法——這些國家的城市更新往往不受歡迎,是因為清理這些區域的時候,他們只是讓推土機進來,而不考慮流離失所者的需求。相比之下,新加坡希望城市更新能夠通過公共建設計劃改善貧困人口的生活環境、讓普通人也在城市更新中收益,其中一個例子便是安置中心,這些安置中心將用於安置收到影響的企業,而形成更有力的城市社區。

來源:新加坡國家檔案館

在重建之前,新加坡中區的社區和企業形成一個錯綜複雜、相互依存的生態系統,讓城市更新更具挑戰性。如何安置這些社區,提供替代性居住條件,並保持社區精神活力非常重要。

在這種情況下,市區重建局提供了將住宅街區與零售裙樓整合的創新解決方案,這為習慣於街邊客流的企業提供了良好的店面。這種「分層分區」的方法允許了多用途的建築,使得受到影響的社區能夠更好地維持家庭和企業之間的聯繫,以適應新的高層環境。這種方法也用在了許多私人開發項目,例如人民公園綜合體。

從非法的臨街商販到有良好購物環境的人民公園綜合體

Source: Urban Redevelopment Authority.

政府需要平衡社會、經濟和環境需求方面。城市更新重新利用城市土地用於發展,本質上是重新分配的過程——它可能導致不同利益相關者之間的不公平結果。為了最大化造福公眾,政府採用了公共組屋、安置中心、小販中心,對人們居住、社區生活、商業進行了補助,從而贏得了民眾支持。

除了興建新建築物外,全面重建還需要在中區建立綜合交通方式。城市規劃者,以前市建局執行長劉泰克博士為首,認為修建更多道路以保持交通暢通有其局限性。因而,新加坡限制汽車交通量,而鼓勵採用更多的公共運輸。比如,大眾捷運MRT系統就為城市發展充當了催化劑。基礎設施完善的區域被指定為集約化服務場所,和主要綠地、多層歷史街區相平衡。這種TOD的理念,幫助新加坡未來的增長更有針對性,並減少土地使用浪費,能夠更好地保護歷史、自然資源。