全球經濟正經歷前所未有的變局:地緣政治緊張、供應鏈重構、資本流動加速。

就在這樣的背景下,新加坡穩穩站上了財富與創新的交匯點。根據第一太平戴維斯(Savills)發布的財富動態指數,新加坡超越首爾、紐約、倫敦和阿布達比,成為全球企業遷移的首選目的地,同時在個人遷移指數中位列第三。

《2025年全球最富有城市報告》進一步揭示,其242,400位百萬富翁的規模使其位列全球第四,而JLL《2025年全球辦公室裝修成本指南》顯示,辦公裝修成本高達每平方米1,592新元(約1200美元),躋身全球頂尖。

這些數字背後流的不僅是財富和成本,更是新加坡在不確定性中構築的確定性:穩定的政策、頂尖的生態、全球的連接。

財富的錨點:從避險到創富

新加坡的財富故事始於穩定,卻不止於穩定。 根據英國研究機構Henley & Partners與New World Wealth發表的最新的《2025年全球最富有城市報告》顯示,新加坡擁有242,400位百萬富翁,位列全球第四,僅次於紐約(384,500位)、舊金山灣區(342,400位)和東京(292,300位),超越倫敦(215,700位)和香港(154,900位)。

過去十年,新加坡的百萬富翁人口顯著增長,而倫敦下降12%,香港增速放緩。這種逆勢上揚的背後,是新加坡對高凈值人士的獨特吸引力。

與杜拜(個人遷移指數第一)不同,新加坡不單純依賴低稅率。2024年,其頂級住宅均價為每平方英尺1,810美元(Savills Impacts),低於上海(2,000美元)和紐約(2,590美元),卻在財富保值與生活成本間找到精確平衡。Alan Cheong,第一太平戴維斯新加坡研究與諮詢執行董事,觀察到:「全球動盪加劇時,新加坡的穩定性如同磁石,吸引資本和人才。」

新加坡通過各類移民計劃(自雇和家辦)以較低投資門檻提供永久居留權,頂級國際學校和醫療資源在亞太首屈一指,吸引了眾多高凈值家族長期定居。

但新加坡的財富邏輯遠不止避險。242,400位百萬富翁不僅帶來了資本,還帶來了網絡和企業。數據顯示,2024年新加坡的私人銀行資產管理規模在亞太名列前茅,吸引了家族辦公室和投資基金的湧入。這種「人-財-企」的循環效應,讓新加坡從財富儲存地轉型為創富引擎。相比倫敦(脫歐後吸引力下降),新加坡的中立立場和政策連續性成為其獨特壁壘。

更深一層,新加坡的財富集聚與企業遷移緊密聯動。

Savills數據顯示,企業和個人遷移指數的前12位城市中有6個重疊,包括新加坡、杜拜和紐約。這種「雙向奔赴」揭示了一個趨勢:高凈值人士的到來推動了企業投資,而企業集群反過來吸引更多資本。這種正反饋機制,正是新加坡財富高地的核心驅動力。

企業數據

個人數據

高端商務的標杆:成本背後的價值溢價

新加坡的商務吸引力同樣體現在其頂尖的辦公環境上。

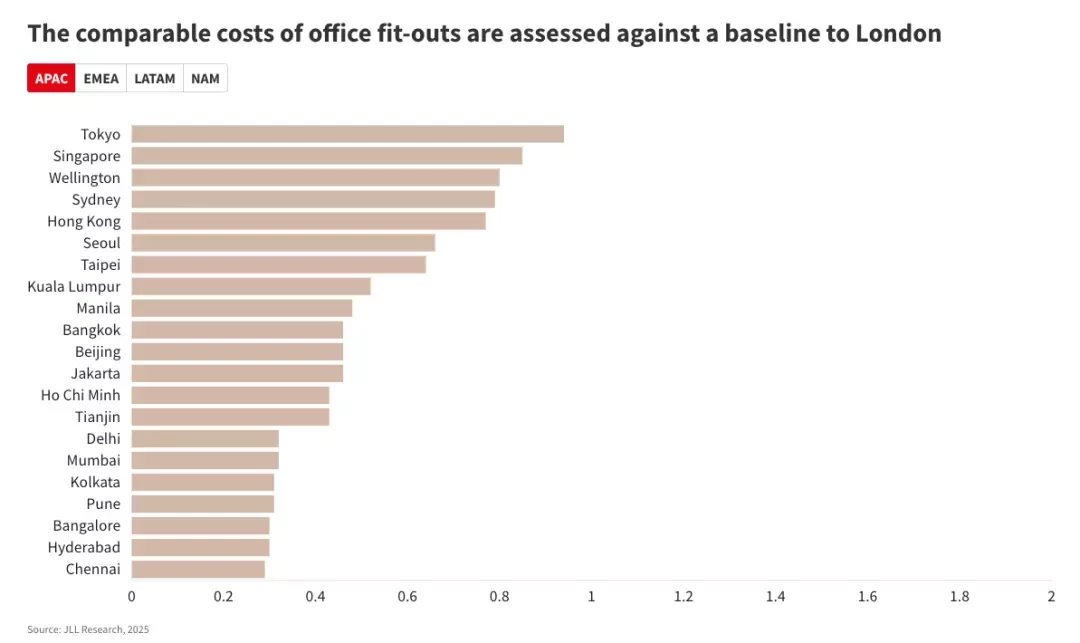

JLL《2025年全球辦公室裝修成本指南》顯示,新加坡的辦公裝修成本位居全球前列,如果要打造一個中等質量的辦公空間,其平均成本大約為每平方米1,592新元(約1200美元),這使得新加坡與紐約、倫敦、東京和蘇黎世等主要金融中心並列,躋身全球裝修成本最高的第一梯隊。

報告指出:「與往年一樣,美國、加拿大、英國、瑞士、沙烏地阿拉伯、阿聯、新加坡和日本的辦公室裝修成本最高。」

2024年,新加坡的頂級辦公樓租金達每年每平方英尺144美元,位列全球第六,僅次於倫敦西區、香港、紐約、倫敦和東京。儘管成本高企,新加坡中央商務區辦公樓需求持續旺盛,空置率遠低於全球平均水平,顯示其對跨國企業的強大磁力。

高成本的背後,是精心設計的價值溢價。

JLL報告指出,亞太地區近30%的裝修成本用於機械與電氣服務,而新加坡在綠色認證(如LEED、BCA綠色建築標誌)和智能設施上的投入尤為突出。這種以可持續性和員工福祉為核心的設計,不僅順應了後疫情時代的企業需求,也為企業帶來了切實回報:更高的員工留任率和生產力。

新加坡的基礎設施和效率,也讓跨國企業願意為長期價值支付溢價。2024年,新加坡吸引了眾多企業設立區域總部,涵蓋金融、製藥和科技行業。顯然,新加坡的商務環境以穩定性和開放性取勝。

更重要的是,這種高成本模式並未削弱需求,反而強化了其高端定位,正如其百萬富翁數量的增長折射了財富的集中,辦公成本的攀升映射了商務的繁榮。新加坡進一步證明:真正的價值,不在於成本低廉,而在於生態的協同效應。

值得一提的是,新加坡在數據中心領域的崛起進一步放大了其商務吸引力。2024年,AI熱潮推動微軟、亞馬遜在新加坡擴建數據中心,其容量在亞太名列前茅。這種新興需求與傳統辦公空間的繁榮相輔相成,共同構築了新加坡的商務標杆地位。

企業遷移的底層邏輯:成本到價值的躍遷

過去,企業選址往往錨定稅收和人工成本。但第一太平戴維斯研究顯示,知識經濟時代,人才已成為核心驅動力,選址邏輯從成本驅動轉向價值創造。

新加坡在企業遷移指數中排名第一(Savills《財富動態指數》),超越首爾、紐約、倫敦和阿布達比,原因不僅在於低稅率,更在於其將稅收政策與法律透明度、智慧財產權保護和高效行政服務深度整合,形成了難以複製的綜合優勢。

簡單來說,新加坡的創新生態以「三螺旋」模式為核心:大學、企業和政府的深度協作。以新加坡國立大學(NUS)和南洋理工大學(NTU)為支點,其研髮網絡吸引了輝瑞、諾華、賽諾菲、艾伯維等頂尖藥企設立全球製造中心,生物醫藥出口在亞洲名列前茅。更令人矚目的是,新加坡的專利申請量也全球表現突出。

耗資10億元興建的輝瑞新先進設施

這種生態也得益於新加坡政策的前瞻布局。2024年10月,新加坡政府宣布為「起新—投資」計劃(Startup SG Equity)追加4.4億新元(約合3.3億美元)資金,旨在推動精深科技初創企業的發展。

作為「研究、創新與企業2025計劃」(RIE2025)的一部分,該計劃通過新加坡政府與私營部門的聯合投資,支持種子輪至C輪的初創企業,資助上限從800萬元提升至1,200萬新元。這一舉措不僅吸引了全球風投的目光,也為AI、生物科技和綠色技術領域的初創提供了更強助力。

截至2024年,該計劃已撬動近30億新元投資,惠及330多家初創,其中私營資本占比超85%,展現了公私合作的槓桿效應。

政策的支持不止於資金。2025年初,新加坡推出StageOne一站式創業中心,連接本地與全球初創社區,助力企業以新加坡為跳板拓展海外市場。

同時,「全球創新聯盟」(GIA)網絡擴展至荷蘭,新增節點覆蓋物流巨頭和科技企業,如阿斯麥(ASML)和飛利浦。這種全球連結為初創提供了從研發到市場的全鏈條支持。

相比之下,其他亞洲城市如首爾(產業集中度高但國際化不足)或班加羅爾(成本低但基礎設施短板)在生態的全面性上稍遜一籌。

新加坡的獨特之處在於,它不僅吸引企業,還讓企業留下來、長起來。這種從短期吸引力到長期黏性的轉變,正是新加坡創新引擎的真正動力。

中國企業應該注意什麼

對於中國企業而言,新加坡不僅是稅務友好的註冊地,更是融入全球市場的戰略跳板。以下幾個維度尤其值得關註:

首先,新加坡是全球化的理想橋頭堡。其港口吞吐量位居全球前列,自由貿易協定(FTA)覆蓋廣泛市場,為中國企業進入東協及歐美市場提供高效通道。相比其他區域中心,新加坡的中立立場和法律穩定性尤為珍貴。

其次,新加坡是人才與創新的沃土。其教育體系享譽全球,吸引大量國際學生,多元文化為企業提供了國際化人才池。同時新加坡實施高度開放且具吸引力的人才移民政策,特別是面向企業家、高級管理人員及技術專才,設有包括EP准證、創業准證、科技准證在內的多種簽證路徑,審批機制高效透明,有助於企業快速搭建本地與區域運營團隊。這一政策優勢,使新加坡成為中國企業「引才+出海」雙輪驅動的理想落腳點。

最後,新加坡是亞太地區領先的財富管理中心,其私人銀行業務與資產管理能力享有盛譽。成熟的金融體系和監管機制支持企業實現多元化融資,包括IPO、綠色金融和跨境資本運作等。同時,作為區域總部的優選地,新加坡為企業全球資本配置與稅務籌劃提供高效、合規的解決方案。

這些機遇並非沒有挑戰。新加坡的高成本和嚴格監管對中小企業的進入門檻較高。但對於有國際化野心的中國企業而言,這種「高門檻」恰恰是其價值所在:它篩選了競爭對手,留下了更優質的生態。