(新加坡訊)華語、華社、華族文化,在李顯龍總理心裡一直有一個很重要的位置。

一方面因為他小時候接受了12年的華校教育,是名副其實的「華校生」,另一方面他感念新加坡的建國一代很多受的是華文教育,他很清楚需要用他們了解的語言向他們解釋政策,通過他們熟悉的語言和他們溝通,體會他們的感受。他們都是他的選民,他是他們的代議士。這是感性的。

理性上,他很清楚掌握多一種語言能帶來的優勢。2003年他接受《聯合早報》和優頻道訪問時說,如果只掌握英文不懂華文,只能從一個角度看世界,不能得到一個「立體的形象」。如果能夠用雙語,可以看兩種語文的報紙或電視節目,就會有立體的了解。

李總理有很高的語言天分,除了中英文外,他也能用馬來語自然地對話。學生時代,他還學過俄語。

2010年5月11日,李顯龍總理(左)連同教育部長黃永宏醫生召開記者會,強調母語教育過去和將來都是新加坡教育制度的一大基石,並承諾母語科目小六會考比重不會調低。(檔案照片)

但不是每個人都有那麼高的語言天分,那些在家中以英語為主要用語的孩子在學習華文時一直遭遇困難,家長也倍感煩惱。李總理在1999年主持華文教學檢討工作時,為這些學生推出以口語為主的華文B課程,與此同時在鼓勵學生掌握母語方面,採取了「上不封頂」的原則,放寬修讀高級華文的條件,讓更多學生以較高程度學習華語。

2010年,時任教育部長黃永宏醫生接受《聯合早報》和《海峽時報》專訪時透露,政府正在探討減低母語在小六會考總分中的比重。專訪見報後引起各方輿論,配合那一年的母親節,芳林公園就出現民眾聯署請願活動,要求保留母語在小六會考中的比重。

3天後,李總理親自連同黃永宏召開記者會,強調母語教育是新加坡教育制度的一大基石,過去如此,將來也如此。政府無意降低母語的社會地位,也無意削減母語在小六會考所占的比重。

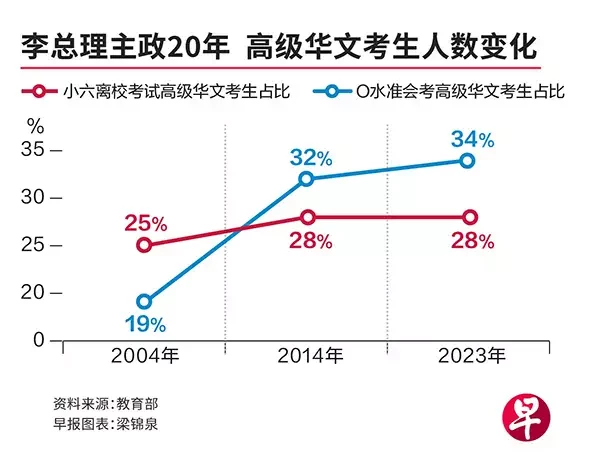

然而,教育部必須不斷更新母語的教學法、課程內容和考試方式,以配合社會和環境的變遷。根據教育部提供的數據,在小六離校考試中報考高級華文的考生占比,從2004年的25%提高到2023年的28%,而同時期在中學O水準會考中報考高級華文的考生,則從19%增加至34%。

李顯龍主政20年,高級華文考生人數變化。

華社方面,李總理一再強調華社扮演了重要的角色。他出任總理那年,宗鄉總會和中華總商會舉行千人宴,祝賀他上任。他席間對在新加坡學好華文的大氣候,以及壯大本地雙語人才作了樂觀的展望,並呼籲華社協助推廣華文的學習,使華文成為新加坡人的一種生活用語。

他也不忘強調,培養雙文化人才不僅是經濟考慮。他說,雖然新加坡社會在不斷改變,新加坡人仍須保留自己的根和文化,應該知道自己是誰,知道是什麼力量造就了新加坡。

宗鄉會館聯合總會主席,同時也是中華總商會名譽會長黃祖耀當晚宣布,計劃推出「華社語言基金」,並為基金籌集1000萬元。李總理不久後在國會表明支持這項計劃,並透露教育部會以一元對一元的方式給予資助。2000萬元的基金當年在華人社群引起不小的震撼,大家都熱烈討論應如何應用。

李總理也維持了委任雙語政務官領導華社聯絡組的做法。這個小組最主要的是扮演橋樑角色,既把華社所面對的挑戰和問題帶到政府內閣去討論,同時也協助解釋一些政府政策。目前的貿工部長顏金勇、教育部長陳振聲、衛生部長王乙康等都領導過這個小組,小組現在的主席是文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝。

談到華文華語華社,不能不提南洋大學。李顯龍上任隔年正值南大建校50周年。他在紀念儀式上以華英語發表演講。以華語演講時。李總理說:「南大畢業生得到建校先輩的啟發,走出校園之後,在各自的領域辛勤耕耘,發揮了奮發圖強,逆境求存的精神,對國家社會做出不可磨滅的貢獻。」

他向所有參與建校的人和團體致謝意,指出勇於開拓、百折不撓的南大精神,值得後人追憶、景仰和學習。

2005年8月29日晚,李顯龍總理(左)在南洋理工大學校園舉行的南大建校50周年紀念儀式上高舉火炬,象徵南大精神生生不息,薪火相傳。(檔案照片)

何謂新加坡華社?李總理2012年在一次電視訪問中說:「我們的華社已經有百多年的歷史、接近200年的歷史,我們已經演變出獨特的新加坡模式。我們的價值觀、社會風氣,跟其他種族交流的默契,這些都是其他國家的華社所沒有的。」

和李顯龍總理做華語訪問時,有一種特別的親切感,因為他用的是很平實的生活語言,一些小時候學的成語諺語,甚至詩詞名句,他信手拈來。他在這次訪問時透露,他和三個年幼的孫女完全用華語交談,她們的華語也不錯。

談到新一代領導人是否會像他一樣重視各族母語和文化的學習與堅持,他說:「他們跟我們的決心完全一樣,他們也很了解,我們必須繼續推動華語,必須維持這個雙語的優勢或者雙語的競爭力。」