有客家朋友來新,當他去吃釀豆腐,說這是我們早午晚餐都會吃的本地庶民美食。

新加坡的釀豆腐吃法和種類繁多。 但朋友一看,釀豆腐,為什麼不是只是釀豆腐,還釀苦瓜、釀茄子,一些還會淋上辣椒、咖喱什麼的,完全已經新馬化了。

釀造和製造,都是完成一件事的過程。但釀,感覺還要加多點時間和人氣,需要用時間來醞釀的東西,總是更美好的。

在客家話里,釀作為動詞還有填進塞入的意思。用豬肉塞入切開的豆腐,煎炸後再燉煮,才是最傳統的客家釀豆腐。 釀苦瓜、釀羊豆角茄子和青辣椒,甚至還能釀冬菇等,據說都是後來的創意,釀豆腐里還有魷魚、西蘭花、魚丸等,也是來自其他方言族群的貢獻。

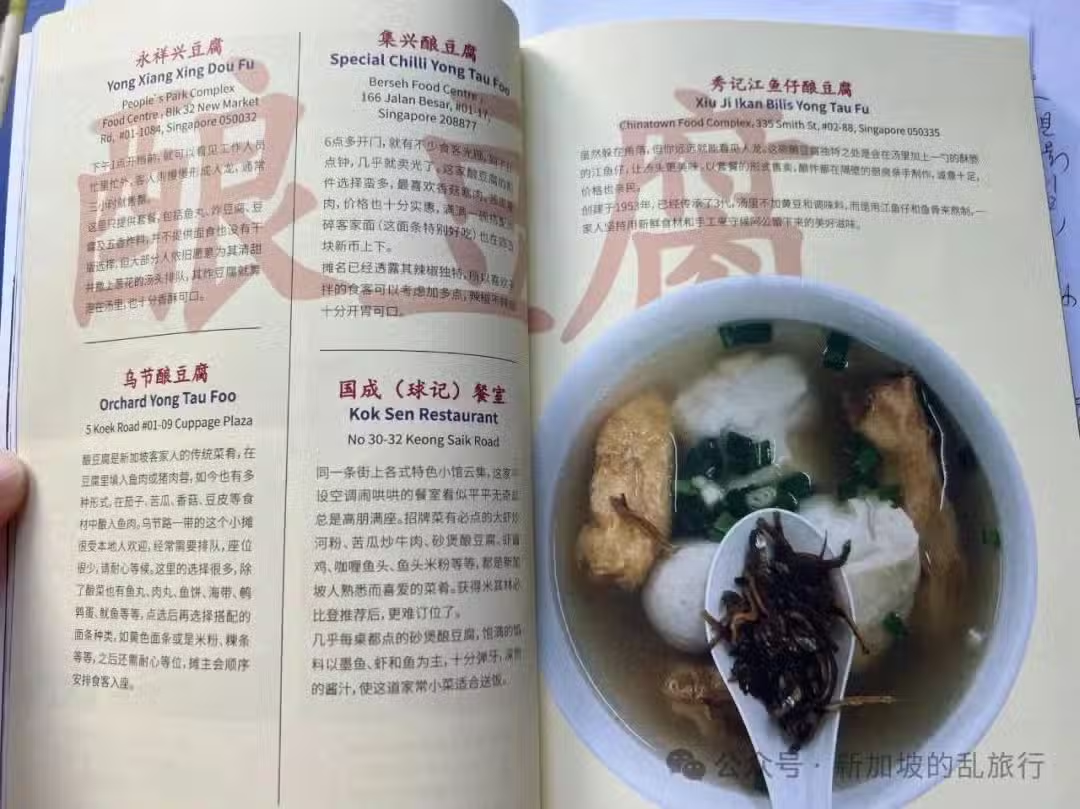

這家位於牛車水的釀豆腐名店,還會在湯里加入江魚仔。 魚蓉的靈感來自潮州人,廣東人則加入各種煎炸物選擇。在小小的島國,雖然有各個籍貫的美食,甚至以之冠名如海南雞飯、潮州魚丸面等,但其實在侷促的空間裡碰撞,更容易產生各種影響,並發展出別具一格的特色來。

客家人來南洋,也隨身攜帶了釀豆腐的記憶。這舌尖上的鄉愁也是客家人過天穿日的必備料理。正月二十是天穿日,其起源和女媧補天有關,傳統上客家人吃年糕象徵補天,後來也吃釀豆腐,將肉塞入豆腐里,就很有「補天」的儀式感,填補了豆腐的洞口,也讓清湯掛麵的豆腐變得精彩,這不就像女媧用五色石補天后出現的燦爛晚霞,補上後,更美了。

傳統的客家人多是山民,而來到南洋後,除了保留用豬肉作為釀料之外,還因地制宜採用了魚蓉,現在人們更講究吃得健康,所以吃釀豆腐就未必會選擇真正意義的釀豆腐,而是挑多點蔬菜或魚蓉釀食。

賽阿威路上有一棟漂亮的Art Deco風格的老房子,後來改造成精品酒店,立面上還保留了「客屬劉氏彭城總會」的招牌,以前的人很清楚也很重視自己來自哪裡。似乎曾經有不少客家人在此出沒,所以附近有不少客家釀豆腐名攤,不動聲色的泄露了蛛絲馬跡。

白錫小販中心內有家早上7點就開門營業的釀豆腐,到11點幾乎就賣光了。英文店名主打Special Chili,這家釀豆腐的辣椒醬特別惹味,不辣的辣,適合不怎麼能吃辣的人。

我喜歡買釀豆腐的過程,看著架子上各種形狀的釀物,根據自己喜好來組裝一個早餐的盛宴,同時加一份帶有肉碎的客家面,就不會辜負拖拖拉拉的早起。

在釀豆腐攤子前,真切感受到自己掌握了自由。知道自己有選擇的自由,還是令人安心的。但一些人在面對完全的自由,反而會不知所措,所以排隊時經常遇見一些舉棋不定的食客,就算眼前有山珍海味,也只是圖添煩惱。如果你想初淺的了解一個人,或許能和Ta一起去吃釀豆腐。

本文摘錄自新加坡旅遊作家葉孝忠所撰寫的《食遇》,這書寫本地美食歷史文化的暢銷書,可以在新加坡友聯書局、草根書室和友誼書齋購買,如果你在新加坡,也能通過我們訂購。

關於我們:

我們經常會舉辦新加坡的人文導覽,主題涵蓋新加坡歷史、文化、藝術、生態及美食等。由本地作家和專家帶領你了解新加坡最真實的生活。感興趣的朋友可以加微信了解詳情。

導遊老師:

葉孝忠,新加坡《聯合早報》專欄作者,前《孤獨星球》指南出版人,目前從事大學教書、出版和寫作等。他出版的暢銷書《食遇》,書寫新加坡本地美食,在各大新加坡書局出售。