近期一部熱播劇《親愛的自己》生動呈現了職場現實,讓廣大「社畜」直呼看到了自己!

其中,「張芝芝」這個角色為了女兒能有更好質量的教育環境以及交際圈,用盡渾身解數把女兒送進高端幼兒園。

可以說,教育成為孩子成長之路上父母最為操心的事。

進入小學階段,家長們又站在一個新的岔路口難以抉擇:究竟學齡期應該不給孩子壓力,按部就班學習課本知識,還是課餘給孩子報個興趣班,多方面培養孩子的能力?

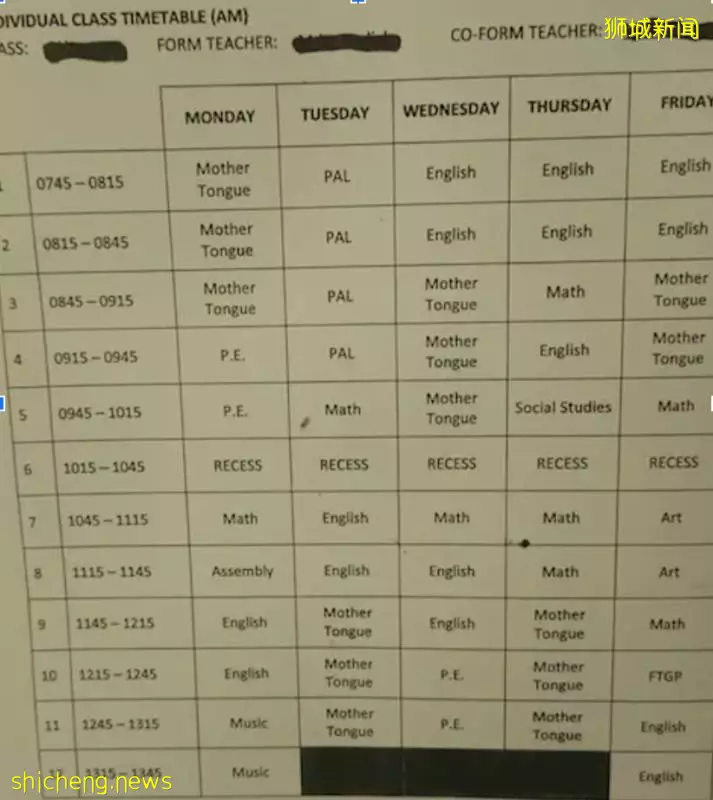

讓我們來通過一張課表,了解其中可能蘊含著不同的教育方式,看看新加坡小學教育做得如何!

1. 寓教於樂的課程和豐富多彩的課外活動

從課表上我們可以看到,新加坡學生的課程設置科學,涵蓋科目十分豐富。學生每周要學習英文、數學、母語、體育、音樂、美術、社會研究等課程,從三年級開始還會學習涵蓋範圍很廣的科學課,這門課內容更深更細還有趣。

同時,學校課程注重對學生情誼的培養和對生活技能、社交技能的提升,還包括社交情緒的管理。

想必對新加坡低齡留學感興趣的家長早有耳聞,新加坡小學實行「半天制」,這也曾引起過家長的質疑與熱議,不過這些年來新加坡學校已經用實力為自己正名,這種「半天制」不僅沒有耽誤學生學習知識,反而在豐富多彩的課外活動中鍛鍊了更多的能力!

「半天制」正是要把學生從單一的課堂中解放出來,把時間的支配權完全給到學生,讓大家有充分的時間參與精彩紛呈的課外活動與社團,也就是大家口中常說的的CCA。

新加坡的學校為孩子提供了上百種CCA活動且不需要額外支付費用,讓孩子在實踐中了解自己,發現興趣、發展興趣。同時,學校還「逼」著孩子玩,各個學校也會經常舉辦比賽,定期舉辦文藝匯演。

新加坡的學校都有很多CCA活動,CCA是Co-Curricular Activities的縮寫。與中國學校里的一些課外活動或拓展課程、選修課相比,CCA要重要得多,每個孩子都得選。有些核心課程可能只學一二年,而CCA要一直學到畢業,花的時間也很多。

不僅給學生一技之長,更重要的是學生學會協同合作,加強社交能力,還可以後的升學提供重要綜合成績佐證,一舉多得。

2. 科目分班,因材施教

每個孩子的特質、能力與興趣都不一樣。在低齡教育階段,發掘孩子的特長是很重要的事情。新加坡致力於為學生提供不一樣的教育環境,為他們定製獨特的教學模式。

新加坡小學科目分班是分流機制的優化,旨在因材施教,為孩子提供所需的幫助,讓他們發揮所長,幫孩子實現潛能。

小學科目分班制從小五開始,直至小六。

科目分班制度讓孩子能根據本身的能力,靈活選修普通和基礎科目的組合。因此,他能夠進一步發揮個人擅長 科目的潛能,並得以在需要幫助的科目中,逐步打好基礎。

科目分班(小學)如何進行?

學生將參加校內分班考試

學校將依照成績,建議學生選修的科目組合。

家長將填寫一份表格,選擇孩子所要選修的科目組合。

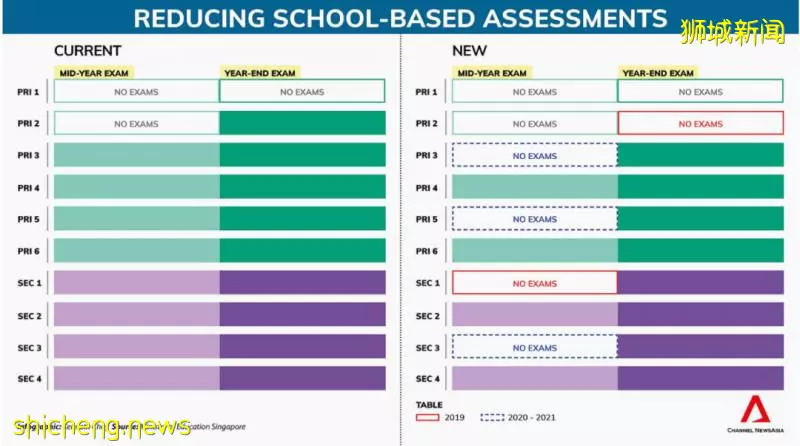

3. 全面評估,支持學習

學習成效的評估同樣也是教學過程中重要的一環。

全面評估注重技能的提升和價值觀的培養以及知識的獲取,這有助於孩子建立更強的自信心,激發他們的學習熱忱,進而充分發揮他們的潛能。

實行全面評估後,學校不再只關注學生的考試成績, 而是通過評估以獲取有效信息,促進孩子的學習和全面發展。

全面發展是新加坡政府看重也是希望未來孩子們的發展方向,這有些類似中國所提倡的「德智體美勞」全面發展。真正都能好好落實的話,對於孩子的全面發展肯定是有無限的好處的。

小一新生不需參加考試,這樣一來可以讓孩子更加輕鬆地適應學校生活。家長會定期收到更加有意義的反饋意見,了解孩子表現出色的領域,以及提供促進學習的方法。

教育之路任重道遠,希望家長們都能了解到:最適合孩子的,就是最好的選擇。