走進了實龍崗繁華的二樓美食廣場,那裡有一排排的小吃攤賣雞飯,rojak,西餐,麵條等等。

但是,這些食物攤檔與大多數其他食物攤檔的不同之處有一個主要原因-它們是由能力不同的人操作的。

創始人Koh於2010年以社會企業的身份創立了Project Dignity,其目標是為殘疾人創造就業機會。

這些人群包括身體殘疾,精神疾病,智力殘疾的人,以及生活困難(例如單身母親)的個人。

在大約70名員工中,超過60%來自這些邊緣化社區。

(圖片來源網絡)

Koh解釋說,「尊嚴計劃」有四個主要原則:提供技能,幫助獲得有酬的就業,融入社會和包容。

「我們在這裡的工作非常簡單,」 Koh事後解釋。「教育,參與和啟發。」

從最初在Balestier的四個小攤位開始,Project Dignity不斷發展壯大,

並於2011年遷至Kaki Bukit,然後移至Serangoon,最近又於本月初在Boon Keng開設了最大的攤位。

(圖片來源網絡)

「項目尊嚴」的前兩個原則(提供技能和幫助獲得有酬工作)是通過「項目尊嚴」的培訓和安置計劃實現的。

培訓和安置計劃通過為期22天的培訓計劃,使受訓人員有機會發展食品準備,烹飪和小販服務的技能。

在「尊嚴計劃」中,學員將獲得培訓期間的工作報酬(培訓時間為六至八周),每小時約為4.50新元。

「不要看他們的殘疾。要看他們的能力,」 Koh講。

「因為他們有不同的殘疾,所以他們有不同的問題。沒有一種解決方案可以解決所有問題。」

Dignity Kitchen不再專注於他們不能做的事情,而是嘗試根據每個受訓者的能力來定製培訓。

例如,一個人由於中風而癱瘓了一半,他的技能得到了發展,他只能用一隻手去皮和切蔬菜。

Dignity Kitchen還擁有許多創新的機器,可以幫助能力各異的員工準備食物。

例如,煲仔飯攤位使用傳統的煲仔飯機,只需按一下按鈕即可煮飯,因此工作人員只需要在鍋中添加配料即可。

完成培訓後,然後將這些人安置在Dignity Kitchen的餐飲合作夥伴之一中。

迄今為止,該方案已安置了1,300多人。

(圖片來源網絡)

培訓和安置計劃解決了Dignity Kitchen原則的技能和有酬就業支柱,而Dignity項目的廣闊空間和計劃則旨在實現另外兩個目標:融合和包容。

自成立以來的十多年來,「尊嚴計劃」已為新加坡130,000多名老年人提供免費餐點。

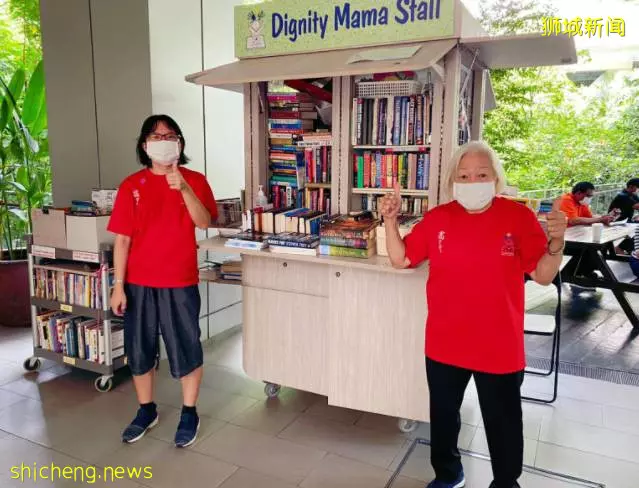

在項目尊嚴的另一項舉措是尊嚴媽媽,這是在2012年尊嚴媽媽創建由四個攤位賣舊書時,位於新加坡各地的醫院。

這些攤位由有特殊需要的兒童的母親和照顧者以及兒童本身經營,以提供收入來源。

尊嚴計劃的最後一個支柱-包容-採取了使公眾與能力不同的員工互動的形式。他希望公眾能夠學習如何與有不同需求的人互動。