在新加坡品嘗了各種各樣的美食,這裡既匯聚了全球高端餐飲品牌,同時也保留了本地美食的攤位,可以說是傳統與現代、東方與西方飲食文化的大融合。

711便利店幾乎存在於新加坡的每一條街道上,早晨實在起不來,每一頓早餐都是前一天晚上買的麵包,我不喜歡牛奶麵包這樣的搭配,所以每天中午和晚上出去都是大吃特吃。

最常去的是新加坡的食閣,有點類似於國內商場裡的美食廣場,但又沒有那麼本土化和商業化,充滿本土特色和市井氣息。

松發肉骨茶(Song Fa Bak Kut Teh)

位置:樟宜機場地下二層

華人占新加坡人口的74%,飲食文化占據主導地位,也在與其他民族的互動中不斷創新。肉骨茶是福建移民將家鄉的藥膳湯帶入南洋,體現我們「藥食同源」的中醫理念,又加入了馬來藥材,更具有南洋的特色。

Mr CoConut(椰子鮮生)

位置:樟宜機場地下二層/武吉士/烏節路等

可以說是新加坡的國民茶飲,有很多家店,路過必買的飲品,武吉士街與蜜雪冰城挨著,就可以理解它在新加坡的地位了

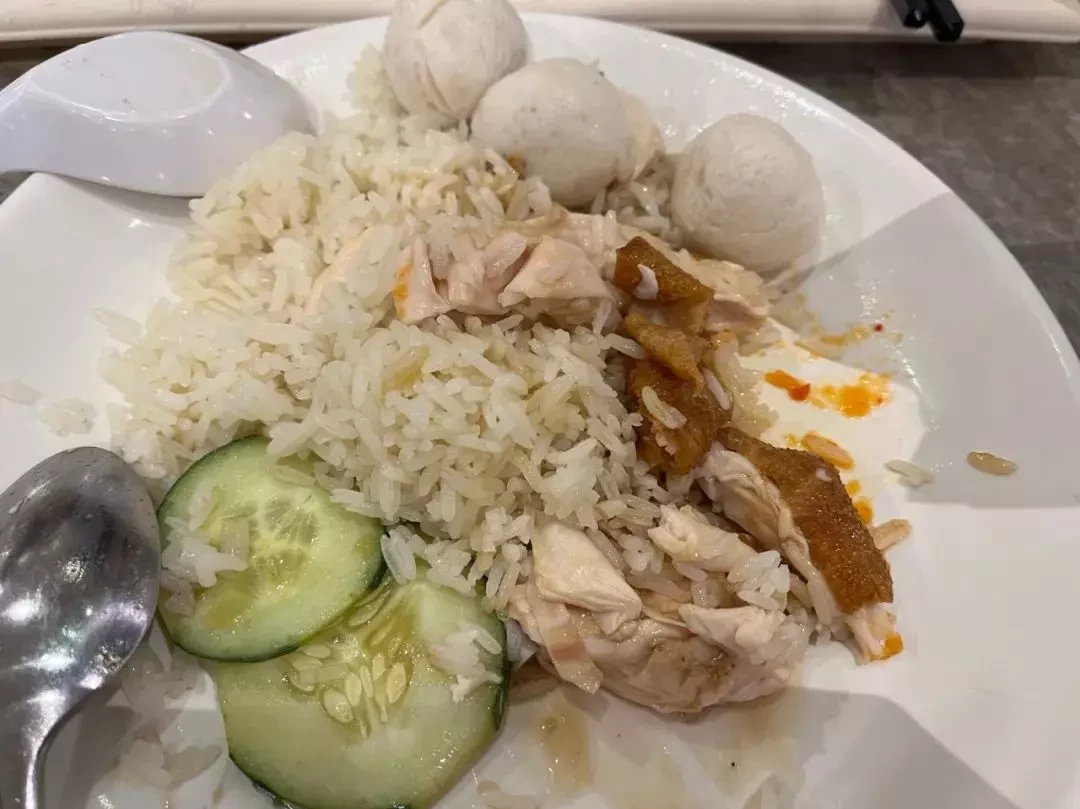

天天海南雞飯

位置:聖淘沙VIVO CITY食閣

也是海南人移民到南洋,將文昌雞飯帶入新加坡。雞骨熬湯,雞油煮飯,雞肉切片售賣,每一部分都能利用到,同時為適應本地口味,對傳統做法進行了改良,像用香茅、斑蘭葉等熱帶香料煮雞,很符合我們的口味,店裡的醬汁簡直一絕

立興潮州魚丸面

位置:聖淘沙VIVO CITY食閣

是我國潮汕地區潮汕移民帶過去的,新加坡版的魚丸面加入了白鬍椒和炸蔥,更適應熱帶氣候和本地口味

超贊甜品

位置:烏節路icon食閣/樟宜機場

我是一個榴槤重度愛好者,但是新加坡有些地方不允許帶榴槤,在地鐵上觀察了兩天也沒有人拿上去,所以只能去甜品店吃。雙重榴槤忘返在Instagram 和 TikTok 上很受歡迎,它也確實不負眾望,選用的貓山王榴槤口感綿密,味道濃郁。

有些甜品還會添加非常具有東南亞特色的煎蕊,它的製作和食用方式也融合了馬來、華人和印度文化的特點,例如椰漿和椰糖的使用體現了馬來風味,而綠色粉條的製作則借鑑了華人的米粉技藝。某書上推薦的99老樹榴槤就會添加,聽說也不錯。

叻沙(Laksa)

位置:新加坡管理大學旁邊食閣

叻沙起源於東南亞的娘惹文化,是華人移民與馬來文化結合的產物。叻沙用椰漿、蝦膏、香茅、叻沙葉,將華人的烹飪技法與馬來香料完美結合。用蕉葉包裹的嘟嘟糕(Kueh Tutu),也是娘惹文化孕育的美食。

珍寶海鮮

位置:克拉碼頭附近

招牌是辣椒螃蟹,同時也是新加坡飲食文化的象徵,被譽為「國菜」。酸甜微辣,蟹肉很鮮嫩。北京環球影城城市大道附近也有一家。

Killiney咖椰吐司(Kaya Toast)

位置:福康寧公園附近

和亞坤一樣也是新加坡國民早餐,但是對於不愛吃麵包牛奶的我來說,不是特別喜歡

還在牛車水吃了麻婆豆腐,在酒店樓下吃張亮麻辣燙。遍布新加坡的食閣是其多元社會結構的縮影,它可以用一盤海南雞飯的價格包容了華人的勤儉、馬來人的熱情、印度人的辛香以及娘惹文化的精緻,成為新加坡社會融合的味覺隱喻。

新加坡的飲食進化史,同時也是一步濃縮的移民史,講高中地理必修二人口遷移時寫的這篇文章,非常非常應景。