張荔英的展覽中竟然不見一個華文字解說,連畫家的華文名字也沒有。(聯合早報)

作者 侯佩瑜

新加坡國家美術館為慶祝成立5周年,從11月27日至明年9月26日舉行《此心安處——張荔英藝術展》(Georgette Chen: At Home in the World)展覽,讓國人有機會重溫第一個在國際享有盛譽,以新加坡為家的華人女畫家的一生事跡與藝術貢獻。

張荔英(1906-1993)是本地女性先驅畫家,出生在中國浙江顯赫之家,成長於巴黎及紐約。1954年定居我國後,任教於南洋美術專科學校(南洋藝術學院前身)。

通曉法語、英語、華語的張荔英,也熟悉馬來語,並與馬來社群往來。不過紅螞蟻今天要談的不是這位畫家的生平,而是國家美術館展出我國華人先驅畫家張荔英的展覽,現場竟然不見一個華文字解說,連畫家的華文名字也沒有。

以下是懸掛在國家美術館內的宣傳海報:

可以看到海報上一個華文字也沒有。(聯合早報)

這個是在展覽區,敘述張荔英重要生平事跡的「時間廊」,華文也是「缺席」的。

(聯合早報)

在展示櫃里,華文字也只出現在展示的照片里:

(聯合早報)

仔細看,張荔英的畫作里倒是出現了不少華文字:

(蟻粉提供)

(蟻粉提供)

如果對張荔英不熟悉、看不懂英語解說、參觀畫展時又沒有使用華語語音導覽的人,大概只能在她的英文姓氏「Chen」中,找出她與華人和華文有點關係吧。

看展覽的人,或許會時空錯亂,以為自己在英國的美術館看張荔英的展覽呢,忘了自己是身在人口當中有七成為華人的國度。

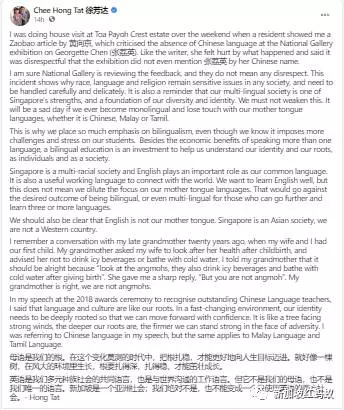

交通部兼外交部高級政務部長徐芳達今早在面簿也就此發表了個人看法,英雄所見略同。

也是碧山-大巴窯集選區的議員徐芳達在面簿發文說,過去的周末在大巴窯做家訪時,有女居民向他展示了《聯合早報》本月2日刊登的藝術線資深記者黃向京的專欄文章《華文的缺席》,批評國家美術館在張荔英展覽中沒有使用任何華文。

黃向京在文中引述一位著名藝術藏家到國家美術館參觀《此心安處:張荔英藝術展》的感言寫道:

「這麼重量級的華人女畫家的展覽全場竟然連一個華文字也沒有,連畫家的名字『張荔英』都缺席,僅剩Georgette Chen,這是完全沒有理由,也絕對說不過去的。」

女居民告訴徐芳達,她和黃向京一樣,對國家美術館的做法感到受傷,也表示展覽甚至沒有提到張荔英的華文名字,是不敬的行為。

徐芳達說,他相信國家美術館正在檢討這些反饋意見,他們並沒有任何不敬之意。

他認為,這次事件表明了種族、語言和宗教在任何社會中仍是敏感問題,須謹慎地處理。

「這也提醒我們,多元語言社會是新加坡的優勢之一,也是我們多元文化和身份認同的基礎。我們決不能削弱這一點。如果有一天,我們變成單一語言社會,與自己的母語失去聯繫,無論對於華語、馬來語還是淡米爾語,那將是悲哀的一天。」

「這就是為什麼我們如此重視雙語教育,儘管我們知道這會給我們的學生帶來更多的挑戰和壓力。雙語教育除了有能說多過一種語言的經濟利益外,它還是一種投資,幫助我們了解自己的身份和根源,無論是作為個人還是社會。」

「英語是我們多元種族社會的共同語言,也是與世界溝通的工作語言。但它不是我們的母語,也不是我們唯一的語言。新加坡是一個亞洲社會;我們絕對不是,也不能變成一個只使用英語的西方社會。」

徐芳達也在貼文中回憶起20年前與已故阿嫲的對話。

他寫道,當時他的妻子生下第一個孩子,阿嫲便囑咐孫媳分娩後要照顧好自己的健康,並建議她不要喝冰涼的飲料或用冷水洗澡。

他記得當時曾告訴阿嫲,應該沒事啦,「看看紅毛人(angmohs,外國人),他們在生產後也喝冰水、也用冷水洗澡」。阿嫲聽完後就給了他一個尖銳的回答:「但你不是紅毛人」。

徐芳達說:「我阿嫲是對的,我們不是紅毛人。」

文末,他引用2018年在「全國傑出華文教師獎」頒獎禮上說的一番話:

「母語是我們的根。在這個變化莫測的時代中,把根扎穩,才能更好地向人生目標邁進。就好像一棵樹,在風大的環境里生長,根要扎得深,扎得穩,才能茁壯成長。」

多數網民都感激部長的聲援,但認為這不足以平息華校生的怨氣。

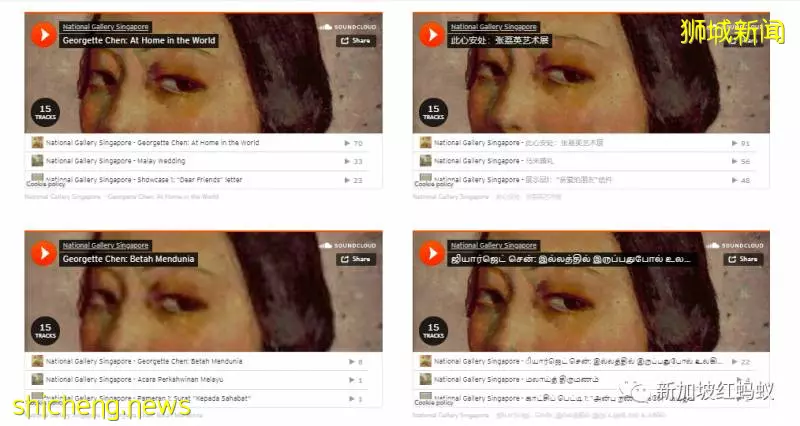

紅螞蟻在國家美術館官方網站上發現,有提供四種官方語言的《張荔英藝術展》語音導覽,每個周末也有兩次華語實體導覽,英文導覽則有四次。

既然國家美術館有能力提供華語語音導覽,為何不把華文放入展覽的解說文字里?

早前國家美術館舉辦華人畫家展時,也曾附上華語解說,證明美術館在這方面並非沒有能力和經驗。

最好的例子就是2017年舉行的先驅畫家陳宗瑞藝術特展,以及「袖海樓」中國書畫私人珍藏展,兩個畫展的畫冊都附有華文資料與解說。

這次的做法的確令人摸不著頭腦,希望國家美術館會能儘快給出一個令大家滿意的答覆。