還記得「亞洲四小龍」嗎?一項最新調查顯示,新加坡是「四小龍」中,唯一在近年裡實現競爭力和購買能力雙增長的城市。相比之下,香港、韓國和台灣的競爭力和購買力則在2007年至2015年間,經歷了不同程度的下滑。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所的這項最新調查,分析世界主要城市的競爭力,以及外派人員和一般市民的生活費、收入和購買力。2007年至2015年,新加坡是中國城市以外唯一一個實現競爭力和購買能力雙增長的城市。

「韓流」近年吹向世界各地,但這股潮流的發源地首爾,似乎沒有多大受益。與2007年相比,首爾在2015年衡量競爭力的項目表現中明顯遜色,在四小龍中敬陪末座。其中,勞動市場的靈活性和金融發展的下跌程度尤其嚴重。

素有「寶島」之稱的台灣過去被視為四小龍之首,近年飽受工資低迷、人才流失、經濟不佳等問題困擾。當地民眾普遍不滿低薪問題,這也是歷屆台灣總統的燙手山芋。

近日,台灣總統蔡英文指,台灣經濟增長率不斷進步,「甚至超越韓國」的言論儘管有數據支持,但依舊遭到當地網民抨擊。

至於香港,報告中特彆強調,與競爭力類似的城市市民相比(除去中國的新興城市),香港一般市民的購買力較低,而這是因為香港市民的薪資低且停滯不前。

報告中提醒,三小龍經濟呈下跌趨勢,再不留心,有可能會被其他現階段經濟較不發達的競爭者超趕。

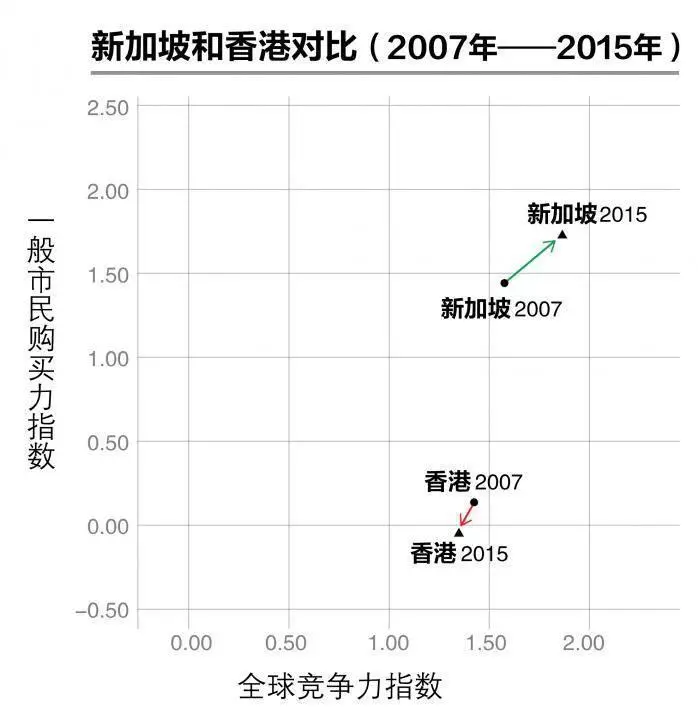

香港和新加坡的雙城對比

同是地少人稠的香港和新加坡,在2007年至2015年的競爭力和購買力趨勢卻呈反向發展。

競爭力和購買力究竟有什麼關係?調查機構根據一般市民工作一小時的薪酬可購買多少項商品和服務作為購買力指數的依據。更高的購買力意味著普通市民的時薪可買到更多商品和服務。

競爭力和購買力是兩個有關聯的概念。世界經濟論壇將競爭力定義為制度、政策以及影響生產力因素的綜合體現:「最關鍵的目標是提升民眾的生活水平,而這與購買力息息相關。與此同時,更高的生活水平也可加強一個國家的競爭力。」

香港市民的購買力低於其他競爭力類似的城市,是因為香港薪資長期低落。

那新加坡和香港兩地民眾的薪資相差多少呢?

在一般市民的薪資排行中,新加坡在全球105個城市中排名第46位,與排在第58位的香港相差12位,兩地薪資的差距幾乎達一倍。

從這裡或許也就看出,儘管新加坡和香港在生活費相差不多,但競爭力和購買力卻反向發展的原因。

中國個別城市競爭力迅速攀升

有趣的是,這次報告特別處理中國城市的基數,不是單看「中國」這個大個體,而是考慮到不同城市的發展速度,更細地看個別城市的競爭力指數。

在眾多中國城市中,深圳的競爭力迅速攀升,幾乎與亞洲一線城市齊平。「東方之珠」上海的增長勢頭則不如其他珠江三角洲城市,但仍和亞洲的平均競爭力旗鼓相當。新一線城市天津和二線城市大連的競爭力下滑。

值得關注的是,除了上海,所有中國城市的購買力都上漲了。

東南亞和南亞城市:政治動盪影響競爭力

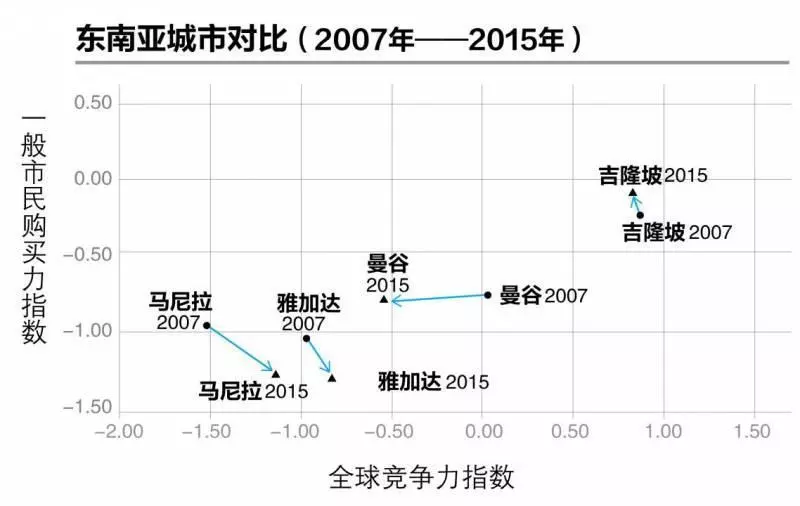

大部分新加坡人的度假首選——泰國曼谷近年因政局不穩,競爭力指數大幅滑落。但在2007年至2015年間,曼谷市民的購買力維持在同一水平。

「千島之國」菲律賓首都馬尼拉和「萬島之國」印度尼西亞首都雅加達的競爭力雙雙提高了,但購買力下跌。報告中解釋,這個現象意味著菲律賓和印尼市民的薪資上漲幅度,與經濟的發展程度之間仍有差距。

馬來西亞首都吉隆坡的購買力指數微升,競爭力指數則微降。和香港的情況類似,吉隆坡市民的購買力同樣不及類似競爭力的城市。

印度兩大城市孟買和新德里的競爭力和購買力驟降。調查指長遠下來,這或會不利於印度的經濟發展。

購買力下降也代表著,印度生活水平的進步速度,比不上其他亞洲地區。