特別鳴謝:上個月有幸從新加坡南洋理工大學(白士泮(Pei Sai Fan)教授的分享中了解到新加坡金融管理局關於金融科技領域的一些監管政策重點,也因此得到了本文的相關思考和啟發。

金融科技作為信息技術驅動的金融創新,能夠帶來新的商業模式、應用和產品,從而對金融市場、金融機構或金融服務的提供方式都產生重大影響。不過,金融科技本質上並沒有脫離金融行業,其運用仍需遵循金融業務的內在規律和秩序、遵守現行法律和金融監管要求。

目前,已存在不少利用前沿技術手段規避金融監管,進行監管套利、擾亂金融穩定的破壞性創新行為。例如在沒有相應金融業務資質的情況下,開展基於大數據技術的現金貸、基於區塊鏈技術的代幣發行或虛擬代幣交易業務,這並不具備發展的可持續性,也帶來了相應的投資者保護、金融安全與金融動盪風險。而即使是持牌金融機構的金融科技應用,如果監管機構不採用相應的配套監管技術措施或政策進行監管,也有可能會導致出現監管信息不對稱、隱私保護不足、算法歧視、模型可解釋性不足、系統性風險機率上升、監管套利等問題或風險。

因此,如何兼顧金融科技創新和金融安全穩定的平衡,一直是全球各國金融監管機構努力探索的方向。

新加坡金融科技監管方法論:三「位」一體

目前在新加坡,已有全球跨國公司建立了30多個FinTech創新實驗室或研究中心,約490家金融科技企業設立了總部基地,金融科技生態體系正在逐漸形成。

新加坡金融管理局(角色類似中國的央行+銀保證監,以下簡稱為:新加坡金管局)對金融科技的監管原則是「平衡金融監管與發展」,一方面鼓勵企業走出舒適區,敢於嘗試新事物,實現競爭和進步,這意味著擁抱風險和不確定性;另一方面,也要求監管機構確保市場不會發生重大錯誤、守住風險底線、保持金融安全與穩定。

特別地,新加坡金管局秉持有所管有所不管的態度,注重事中事後監管而非事先監管,注重原則監管而非規則監管,其對監管力度的拿捏適當,充分體現了其監管水平。具體而言,其金融科技的監管哲學可歸納為以下「三位」。

其一,監管不能「越位」(Runs ahead of innovation)。新加坡金管局認為,過早引入監管可能會扼殺創新,並可能阻礙前沿新科技的使用,因此新加坡金管局始終確保監管不能領先於創新,不能過度強調「防範於未然」。其認為,金融業本身就是「承擔風險的生意」,任何創新都會伴隨著風險,在對一項新科技帶來的風險和影響尚不明確的情況下,過早的監管「越位」,往往會遏制創新的潛能,使得行業趨於保守,甚至缺乏活力。新加坡金管局認為監管應注重防範的是影響金融穩定與一般投資者利益相關的重大風險,而不是因為科技發展可能帶來營業/業務模式的「顛覆」或利益分配的重新洗牌。

其二,監管不能「缺位」(Falls behind of innovation)。金融監管仍是國之重器,關係到國計民生,監管部門如果落後於創新將會影響金融安全。產生監管「缺位」的原因或許多種多樣,但是,後果可能都如出一轍:如經濟秩序被破壞、國民資產安全得不到保障、遭受重大財產損失等。

其三,監管應該「到位」(Run alongside innovation)。新加坡金管局認為,監管部門不但要跟上新科技,對創新秉持相對寬容(不是縱容)、鼓勵的態度,也要做好監管工作,務必當機立斷採取執法行動。在這個理念上,新加坡金管局採用了實質性和適配性 (materiality and proportionality) 原則,這意味著當新科技帶來了顯著與重要風險時,監管就要到位。此外,監管行為必須與所構成的風險成比例。例如,新加坡金管局對銀行機構實施嚴格監管主要是因為銀行機構吸收了普通民眾的存款;而眾籌平台不允許吸收存款,投資者僅限於被認可或合格的投資者,所以新加坡金管局降低了對這些平台的監管要求;然而,當一些眾籌平台開始幫助企業從散戶投資者手中籌集資金時,新加坡金管局採取措施,要求這些平台事先也應獲得金管局的牌照,並遵守最低資本和信息披露相關要求。其目的是在為初創企業和中小企業提供融資的途徑和保護投資者利益之間取得平衡。

更進一步地,新加坡金管局認為監管者應該形同創業者,置身於市場的運作,感同身受,實時透徹了解技術創新的脈搏、困難,以及發展趨勢,以便及時推出具有「實用性」與「前瞻性」的監管政策,例如設定統一標準 (Standardization),倡導不同開發商創新的系統或應用軟體之間的兼容性或互操作性 (Interoperability),以打通技術應用通道,引導與強化企業創新鏈整合協同發展,從而放大技術創新成果,為社會與消費者取得最大的福利。正是以上「三位」的監管方法論,也讓金融創新監管成為了新加坡金融業的核心競爭力之一。

新加坡在金融科技重點領域的具體政策趨向與實踐

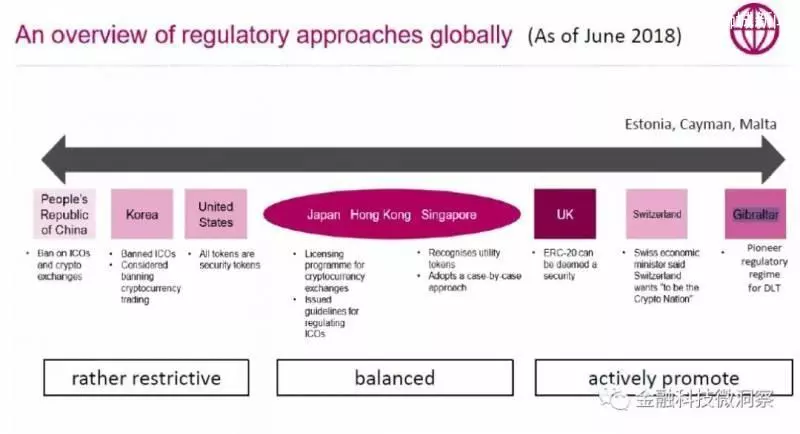

目前,各國政府對金融科技態度不一致,新加坡金管局則處於監管天秤的中間,講究平衡、謹慎和相對開放。以下,將著重分析它在一些重點領域的政策措施。

(1)監管沙盒(RegulatorySandbox)政策

2016年11月16日,新加坡金管局提出了金融科技產品的「監管沙盒」,使新加坡成為繼英國之後,全球第二個推出監管沙盒的國家。如果企業申請沙盒獲批,新加坡金管局將會為該公司提供適當的監管支持,在沙盒期間放鬆對該公司的特定法律和監管要求。

在沙盒內,新加坡金管局允許金融科技公司在事先報備的情況下,從事和現行法律法規相衝突的、須在獲得牌照的前提下開展的業務,從而給包括虛擬代幣企業在內的金融科技企業提供廣闊的創新空間。截至2018年12月,已經有超過150家公司受益於沙盒政策。

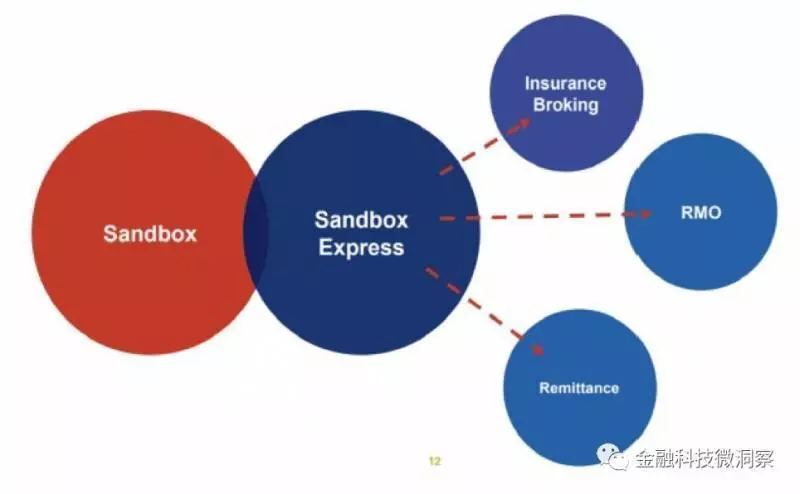

更進一步地,在2018年11月14日,新加坡金管局發布了《沙盒快捷通道》(Consultation Paper on Sandbox Express)的提案,這項提案將適用於風險較低或風險已知的業務,其中包括:匯款業務(RemittanceBusiness)、受認證的市場運營者(RecognizedMarket Operators,「RMO」)以及保險經紀(InsuranceBroking)。針對涉及以上三種業務的金融科技公司,新加坡金管局把整個審批流程縮短到了21天內,同時將審核標準縮減至僅有兩點:金融服務的科技創新程度(Technologicalinnovativeness of the financial service)、對於申請者的主要利益相關者是否合適(Fitness and propriety of the applicant's key stakeholders)。

圖1:新加坡金管局在監管沙盒基礎上新推出的「沙盒快捷通道」

資料來源:《Consultation Paper on Sandbox Express》

(2)區塊鏈與虛擬代幣監管政策

目前,新加坡金管局將虛擬代幣定義為「虛擬產品」,採取相對開放的態度,監管相對寬容。其把虛擬代幣分成三大類型:類似比特幣的支付型虛擬代幣(Payment Token or Virtual Currency)、實用型虛擬代幣(Utility Token)、證券型虛擬代幣(Securities Token),以便執行分類監管。

圖2:全球各國在虛擬代幣領域的監管定位

資料來源:白士泮《Fintech Development and Regulation inSingapore》

2018年11月,新加坡金管局發布《數字代幣發行指南(2018年版)》(A Guide to Digital Token Offerings),著重對ICO行為作出監管指引。除了該指引,新加坡對ICO的監管,主要涉及的法律法規還包括《證券期貨法》(SFA)、《財務顧問法》(FAA)、《支付服務法案》(PSA)、《貪污、毒品交易和其他嚴重犯罪(沒收犯罪收益)法》(CDSA)、《打擊恐怖融資法》(TSOFA)等。

對於支付型虛擬代幣,新加坡金管局通過案例的方式列舉了其將相關數字代幣認定為支付類代幣的情況。新加坡金管局要求,一旦代幣具備支付功能,則任何提供支付代幣交易服務的公司(包括支付類代幣的發行方)必須依據《支付服務法案》申請牌照。其中,新加坡國會於2019年1月30日通過了《支付服務法案》,明確定義了支付類代幣是指任何關於價值的數字表達(不包括被排除的關於價值的數字表達)。其特徵為:(1)可以以單位進行表示;(2)不以任何貨幣計價,也不由其發行者與任何貨幣掛鉤;(3)是或擬是公眾接受的交換媒介,是作為支付貨物、服務或清償債務的手段;(4)可以以電子方式轉讓、儲存或交易;(5)符合管理局規定的其他特徵。此外,儘管目前虛擬貨幣對法幣的交易活動不受新加坡金管局監管,但新加坡金管局打算依據《支付服務法案》以AML / CFT(反洗錢和反恐怖主義融資)為目的管理此類活動,例如包括對客戶的識別和驗證、持續監控,ML / TF(洗錢和恐怖主義融資)問題篩查,可疑交易報告和記錄保存等。

對於實用型虛擬代幣,從性質上來講,它必須具有使用價值,且不能夠有分紅或者證券屬性,也不具有支付功能。在對於實用型虛擬代幣的判斷上,新加坡金管局採用排除法的形式,主要先判斷其是否為證券型或支付型,若都不是,則將其定性為實用型。由於它可以用來換取發行主體創新開發的某些產品(包括利用區塊鏈技術)或服務的使用權,新加坡金管局目前給予它較大的創新空間,以觀察其改善金融服務和實體經濟的作用。實用型虛擬代幣的發行無需受新加坡金管局的監管,但是其發行也需滿足新加坡關於反洗錢、反恐怖主義融資的規定。

對於證券型虛擬代幣,新加坡金管局並沒有明確指出其概念,而是說明了如果虛擬代幣具備《證券期貨法》(SFA)所規定的資本市場標的特徵,則對於此類代幣的發行需要接受監管,這些資本市場標的包括證券、商業信託中的某一單位、任何以證券為基礎的衍生品合同、期貨、期權合約、外匯合約、外匯期權或槓桿等。當數字代幣構成資本市場產品(即證券型虛擬代幣)時,發行人只有在符合《證券期貨法》第十三章規定的條件下,才可以發行數字代幣用於融資,這其中包括此類發行必須按照SFA的要求編制或附有招股說明書,並在新加坡金管局進行登記,除非其符合豁免的情況。若沒有按照上述要求即進行ICO,相關ICO項目會被叫停。

事實上,2018年5月24日,新加坡金管局就對島內8家虛擬代幣交易所提出警告,明確指出:未經金管局批准不得交易任何具有證券或期貨合約屬性的證券型虛擬代幣產品,正在開展的交易業務的必須立即停止;同時,還叫停一起具有股權發行性質的ICO活動,責令發行企業立即終止發行行為、回收代幣,並且向投資者退還資金。

(3)人工智慧與數據分析應用的監管原則

2018年11月,新加坡金融管理局發布了一系列關於人工智慧與數據分析(以下簡稱AIDA)的應用原則《Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountabilityand Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and DataAnalytics in Singapore’s Financial Sector》,以確保在金融領域使用人工智慧和數據分析的公平性、道德規範、可問責性和透明度(fairness, ethics, accountability and transparency,即FEAT)。

其中,公平性原則要求:(a)通過AIDA驅動的決策,個人或個人群體沒有系統地處於不利地位,除非這些決定是合理的;(b)使用個人屬性作為AIDA驅動決策的輸入因素必須是有道理的;(c)應定期審查用於AIDA驅動決策的數據和模型,驗證其準確性和相關性,並儘量減少非故意的歧視;(d)定期審查AIDA驅動的決策,以確保其結果與設計的初衷一致。