元宵節慶祝光明、家庭團聚和浪漫愛情,標誌著農曆新年的最後一天。新加坡的大家是怎麼歡度元宵節呢?

「十五暝」

在新加坡,元宵節一般稱作Lantern Festival 或者 Chap Goh Mei。Chap Goh Mei,原來是閩南語「十五暝」的發音,顧名思義就是農曆新年的第十五夜,過了這年十五,新年也就結束了。

來源:早報

新加坡和馬來西亞福建人較多,因此「十五暝」的叫法也比較普遍。不過,元宵節之所以被稱為「元宵節」,是因為這一天是農曆「滿月的第一夜」。所以,還是「元宵節」這個叫法更能體現節日的來源。

擲柑,嫁好尪

元宵節也是一個浪漫的節日,元宵燈會在封建的傳統社會中,也給未婚男女相識提供了一個機會,傳統社會的年輕女孩不允許出外自由活動,但是過節卻可以結伴出來遊玩,元宵節賞花燈正好是一個交誼的機會,未婚男女借著賞花燈也順便可以為自己物色對象。元宵燈節期間,又是男女青年與情人相會的時機。

曾經在新加坡和馬來西亞檳城一帶,元宵節會有「擲柑」的習俗。「擲柑」,俗話叫「擲柑,嫁好尪」(拋擲柑,嫁個好丈夫)。在元宵節這一天,年輕的姑娘們會盛裝出行,到海邊或河邊拋擲柑橘,期望能夠嫁個好丈夫。據說撿到柑橘的男子,可能就是自己的如意夫君。

來源:yan.sg

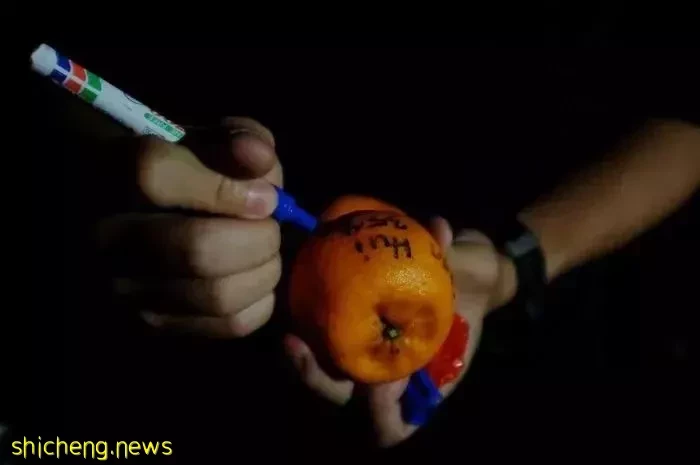

隨著進入現代,「擲柑」逐漸成為一種更具象徵意義的相親活動。女生會把自己的個人信息寫在柑橘上,而男生則會把自己的信息寫到香蕉上。參加活動的人們從水池裡隨機撈起香蕉和柑橘。或在現場跟意中人交換,一段美好的姻緣或許就從此開始了。

各式元宵

新加坡的華人祖籍來自全國各地,湯圓做法各籍貫不同。相比不同籍貫的湯圓習俗,福建人和廣東人的湯圓較相似,主要是煮薑湯糖水,有時會加紅棗和龍眼乾,姜是為了驅寒和增添香味,潮州人平時會吃「鴨母淋」甜品,以前,新加坡平日沒有人賣湯圓,只有潮州人賣『鴨母淋』配班蘭葉糖水,當作日常甜品,其他籍貫一般在冬至才吃湯圓。

潮州人把湯圓稱為「鴨母淋」,據說是湯圓過去形狀大如鴨蛋,鴨蛋潮州話又叫鴨母卵,故稱「鴨母淋」;另外一種說法是湯圓煮熟浮於水面,如同白母鴨浮於水面。它與湯圓不同的地方在於外形,鴨母淋比普通湯圓稍微大一點,形狀並非全圓而是有個小角。傳統做法是每一碗有四個不同餡料的鴨母淋,如綠豆沙、芝麻糖、紅豆沙和芋泥。

來源:zaobao

廣東人有「吃了湯圓大一歲」的說法。一般的傳統廣東湯圓會用黑芝麻、紅豆和花生為餡料,搭配薑湯。除了甜湯圓,廣東台山人喜歡用各種當地食材烹煮具地方特色的鹹湯圓,在冬至跟家人一起享用。比如,台城附近的鄉鎮,人們會用雞、腊味、魚片、蝦米、豬肝、瘦肉、冬菇、魚餅等食材搭配湯圓。

客家人的湯圓有甜有咸。客家人通常在冬至和元宵節吃甜湯圓當甜品,湯圓沒有餡料,配白糖煮的糖水吃,這個吃法自宋朝開始,歷史悠久。以前的務農人家會自己磨糯米粉,把糯米泡隔夜後,磨成糯米漿,製作湯圓。