元宵节庆祝光明、家庭团聚和浪漫爱情,标志着农历新年的最后一天。新加坡的大家是怎么欢度元宵节呢?

“十五暝”

在新加坡,元宵节一般称作Lantern Festival 或者 Chap Goh Mei。Chap Goh Mei,原来是闽南语“十五暝”的发音,顾名思义就是农历新年的第十五夜,过了这年十五,新年也就结束了。

来源:早报

新加坡和马来西亚福建人较多,因此“十五暝”的叫法也比较普遍。不过,元宵节之所以被称为“元宵节”,是因为这一天是农历“满月的第一夜”。所以,还是“元宵节”这个叫法更能体现节日的来源。

掷柑,嫁好尪

元宵节也是一个浪漫的节日,元宵灯会在封建的传统社会中,也给未婚男女相识提供了一个机会,传统社会的年轻女孩不允许出外自由活动,但是过节却可以结伴出来游玩,元宵节赏花灯正好是一个交谊的机会,未婚男女借着赏花灯也顺便可以为自己物色对象。元宵灯节期间,又是男女青年与情人相会的时机。

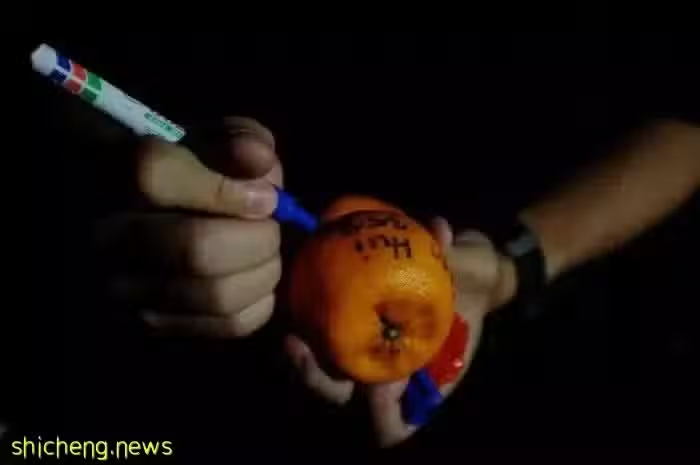

曾经在新加坡和马来西亚槟城一带,元宵节会有“掷柑”的习俗。“掷柑”,俗话叫“掷柑,嫁好尪”(抛掷柑,嫁个好丈夫)。在元宵节这一天,年轻的姑娘们会盛装出行,到海边或河边抛掷柑橘,期望能够嫁个好丈夫。据说捡到柑橘的男子,可能就是自己的如意夫君。

来源:yan.sg

随着进入现代,“掷柑”逐渐成为一种更具象征意义的相亲活动。女生会把自己的个人信息写在柑橘上,而男生则会把自己的信息写到香蕉上。参加活动的人们从水池里随机捞起香蕉和柑橘。或在现场跟意中人交换,一段美好的姻缘或许就从此开始了。

各式元宵

新加坡的华人祖籍来自全国各地,汤圆做法各籍贯不同。相比不同籍贯的汤圆习俗,福建人和广东人的汤圆较相似,主要是煮姜汤糖水,有时会加红枣和龙眼干,姜是为了驱寒和增添香味,潮州人平时会吃“鸭母淋”甜品,以前,新加坡平日没有人卖汤圆,只有潮州人卖‘鸭母淋’配班兰叶糖水,当作日常甜品,其他籍贯一般在冬至才吃汤圆。

潮州人把汤圆称为“鸭母淋”,据说是汤圆过去形状大如鸭蛋,鸭蛋潮州话又叫鸭母卵,故称“鸭母淋”;另外一种说法是汤圆煮熟浮于水面,如同白母鸭浮于水面。它与汤圆不同的地方在于外形,鸭母淋比普通汤圆稍微大一点,形状并非全圆而是有个小角。传统做法是每一碗有四个不同馅料的鸭母淋,如绿豆沙、芝麻糖、红豆沙和芋泥。

来源:zaobao

广东人有“吃了汤圆大一岁”的说法。一般的传统广东汤圆会用黑芝麻、红豆和花生为馅料,搭配姜汤。除了甜汤圆,广东台山人喜欢用各种当地食材烹煮具地方特色的咸汤圆,在冬至跟家人一起享用。比如,台城附近的乡镇,人们会用鸡、腊味、鱼片、虾米、猪肝、瘦肉、冬菇、鱼饼等食材搭配汤圆。

客家人的汤圆有甜有咸。客家人通常在冬至和元宵节吃甜汤圆当甜品,汤圆没有馅料,配白糖煮的糖水吃,这个吃法自宋朝开始,历史悠久。以前的务农人家会自己磨糯米粉,把糯米泡隔夜后,磨成糯米浆,制作汤圆。