新加坡2022年65歲及以上居民的就業率為31%,較十年前增長了十個百分點。(聯合早報)

作者 李國豪

到了2030年,新加坡預計將有約四分之一人口(23.8%)為65歲以上年長者。

這意味著,隨著本地生育率逐年下降,預期壽命更長,本地將迅速步入老齡化社會。

本地的老年人口贍養比例(old-age support ratio)已從2012年的5.9跌至目前的3.3,意即每一名65歲及以上的公民,有3.3名年齡介於20歲至64歲的公民一起贍養。

不出意外,到了2030年這個比例可能進一步下滑至2.4,意味著每一名65歲及以上年長者,只有2.4名較年輕國人一起贍養。

換言之,未來工作年齡拉長幾乎將是不可避免的趨勢。

人力部長陳詩龍前日(8日)針對非選區議員梁文輝國會提問的書面答覆,裡頭有兩組重要數據,或可讓外界一窺新加坡「活到老,做到老」的趨勢將如何發展,以及未來所須正視的問題。

第一組數據: 2022年,本地65歲及以上的居民的就業率為31%,人數達20萬7300名。

翻查人力部過往數據,2012年本地65歲及以上人口的就業率僅有21%,十年來已增長至2022年31%。

除了2022年(31%)稍低於2021年(31.7%),整體而言,65歲及以上人口就業率一直都呈現穩定上揚趨勢。

2022年65歲及以上年長者的31%就業率,比其他經濟合作及發展組織(OECD)來得更高。新加坡政府的解釋是,這是因為國人的預期壽命更高。

接下來,隨著當局最遲將在2030年把法定退休年齡和重新僱傭年齡頂限分別調高到65歲和70歲,65歲及以上人口的就業率,相信仍有上升空間。

這意味著,「活到老,做到老」將在本地成為越來越普遍的現象。

到了2030年,新加坡預計將有約四分之一人口為65歲及以上年長者。(聯合早報)

第二組數據: 近七成(68.7%)的65歲及以上雇員月收入(不含公積金)少於2500新元。

這群月收入少於2500元的65歲及以上雇員當中,有42%屬於兼職。

陳詩龍在書面答覆中指出,考慮到兼職工的工作時間較短,以及工作性質,兼職工往往賺得更少。

換句話說,其餘58%月收入少於2500元的65歲及以上雇員是全職工作者。

少於2500元(不含公積金)是何概念?

根據新加坡統計局的數據,2022年新加坡居民的月薪中位數為4500新元(不含公積金)。

整體來說,65歲及以上就業居民當中,有近七成收入少於2500元,13.1%收入介於2500元至4000元,18.2%收入超過4000元。

65歲及以上就業居民中,月收入超過2500元者是少數。(海峽時報)

「不想退休」還是「不能退休」?

以上兩組數據,回答了一些問題,但也衍生了一些新的疑問。

當局沒有加以說明月入在2500元以下的組別中,更詳細的分布,或中位數是多少。

根據新加坡國立大學2021年的一份研究報告,一名65歲及以上的單身老人每月在新加坡的基本開銷為1421元,65歲及以上的夫婦則為2419元(平均一人1210元)。

若有更多相關數據,包括65歲及以上就業居民的月薪中位數能進一步公開,相信對於外界了解新加坡年長者工資是否足以支應生活所需,將會非常有幫助。

無可否認,本地已有相對健全的公積金制度,65歲以後仍選擇持續工作的本地居民,未必是因生活所迫而不得不工作。

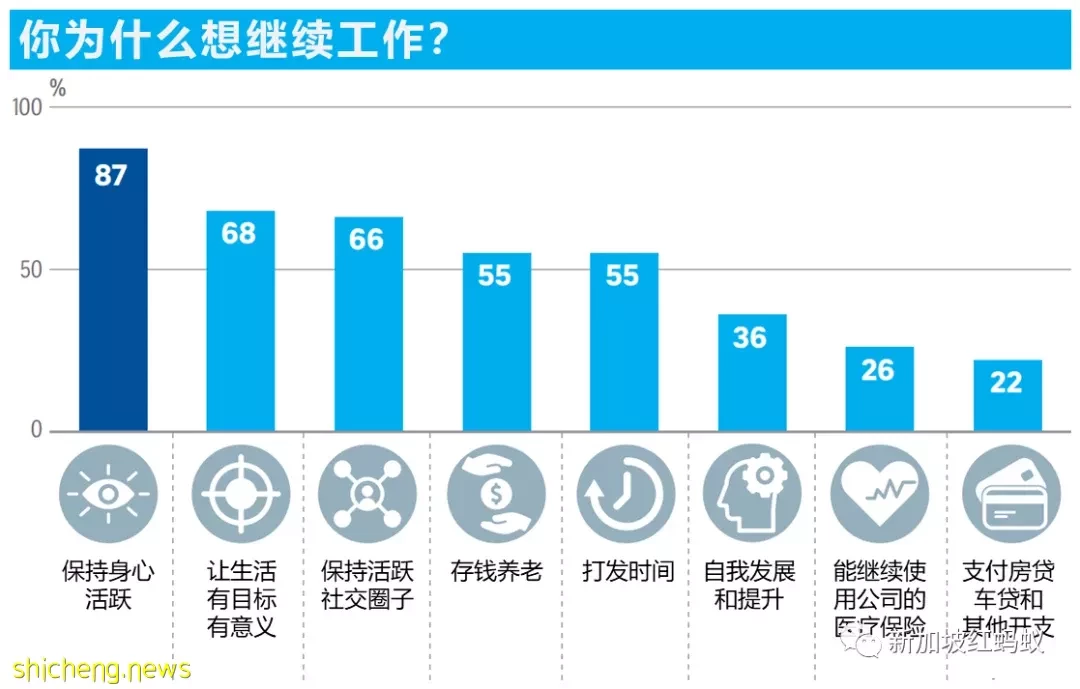

根據《海峽時報》2022年的一份小樣本調查(172人受訪),四分之三的60歲及以上受訪雇員不打算在65歲以前退休。

調查發現,受訪者不打算在65歲退休的前三大原因分別為:

工作能讓人保持活躍;

生活更富有意義;

保持活躍的社交圈子;

和錢有關的因素,包括存錢養老,以及支付房貸、車貸與其他開支,反而並非持續工作的主要原因。

(海峽時報 / 紅螞蟻製圖)

副總理黃循財今年1月在新加坡政策研究所(IPS)的一場論壇中也說道,對許多人而言,工作不僅是收入來源,同時也為他們提供了尊嚴和意義:

「隨著國人越來越長壽,預期壽命越來越長,調查顯示,只要身體還健康,大部分人都希望能工作久一些。」

有調查指出,本地年長者不打算在65歲退休,財務狀況並非主因。(海峽時報)

但除了「不想退休」的國人,是否有人其實是「不能退休」,因財務困境所迫而不得不在65歲後繼續工作?

在收入偏低的65歲及以上就業居民中,有多少人是屬於「不能退休」的範疇?

他們的月收入,是否足以支應前述國大研究報告中,1421元的年長者每月基本開銷?

新加坡正快速邁向老齡化社會,越來越多人自願,或不得不在65歲後工作。相關資訊有必要進一步被收集,並針對部分年長者可能面對的問題集思廣益,建立共識。