在「避稅天堂」設立離岸公司,是一般國內公司的避稅套路之一。

新建的殼公司,既可以作為未來海外業務擴張的一個跳板,便於進行海外併購重組,同時也可以適當規避資本利得稅、海外收入所得稅等。

還有一些中國私營企業主則通過這個渠道實現了海外資產配置,並給子女海外留學、遊學鋪路。

但是在全球各國避稅環境越來越透明的情況下,境外殼公司的避稅套路越來越難走了。

據南京稅務學會郭智華、林大蓼報:

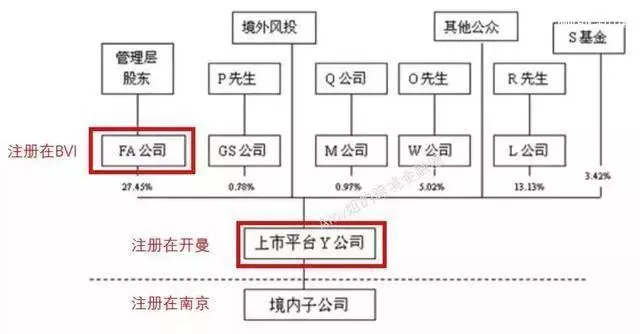

某中概股,境外上市主體Y註冊在開曼,實際經營管理機構在南京,VIE架構上市。

在2009年至2010年,大股東FA(BVI公司)將所持上市公司Y的股份1.22億股對外轉讓,累計所得超過18億港元。

Y公司持股架構

這種案例,是很經典的境外間接轉讓公司股權,而且是居民間的股權轉讓。

但依當時的稅法規則,稅務局只能對中間層BVI公司穿透徵稅,而不能對居民(即股東)徵稅。

而且,如果按照居民的中國身份強行徵稅,就可能涉及稅務管轄權爭議的問題。

因此稅務局為了實現合理反避稅,只對FA的個人股東(即管理層)被分配股息行為進行徵稅,行使對居民個人全球所得應徵稅的管轄權。

然而,確定了徵稅原則,但應該對誰徵稅?徵稅多少?為此,稅務局仍需進行大量調查。

最終,稅務局證實FA殼公司已經對個人股東做了分配,部分所得匯入境內,未匯回境內的是留在了股東境外的帳戶上了。

因此對個人股東境外減持所得18億港幣,核算應稅金額為3.211億元,扣除匯回境內部分已交的7350萬元,補徵稅款2.476億元。

這也是國內首例對SPV背後的個人實施反避稅。

而現在,CRS風暴席捲全球,波及的國家和地區越來越多,再加上國內新個稅反避稅的實施,境外公司的避稅手段已經難有作為了。

如上述案例在目前的避稅環境下,稅局可直接適用反避稅條款「不具有合理商業目的的安排」,直接「穿透」中間層FA(BVI殼公司),追繳20%的稅款。

而CRS的全面實施意味著全球稅務信息自動交換時代的來臨,海外金融資產再無所遁形。

中國稅務居民的個人信息以及帳戶收入所得會被金融機構收集並上報我國的稅局機關,並與中國的稅務總局進行信息交換。

理論上,中國稅務部門將完全掌握中國稅收居民在海外金融帳戶的資產狀況。

那麼,企業家和個人投資者們應該如何面對資產風暴呢?反避稅天網下是否真的沒有出路?

其實也不是。

在CRS和新個稅反避稅的風暴下,想像以前一樣完全避稅是不能了,但我們卻可以通過更換稅務居民身份,避免財產信息被披露和選擇稅率低的國家和地區完稅。

作為全球典型的低稅國家,新加坡稅收體制簡單低廉,個人所得稅稅率為0-22%,企業稅稅率為0-17%,無資本利得稅和遺產稅,無論是投資還是擴展海外業務,都能享受寬鬆的稅收政策。

而且,新加坡的稅法只徵收境內稅,對海外財產不徵稅,是最理想的避稅天堂。