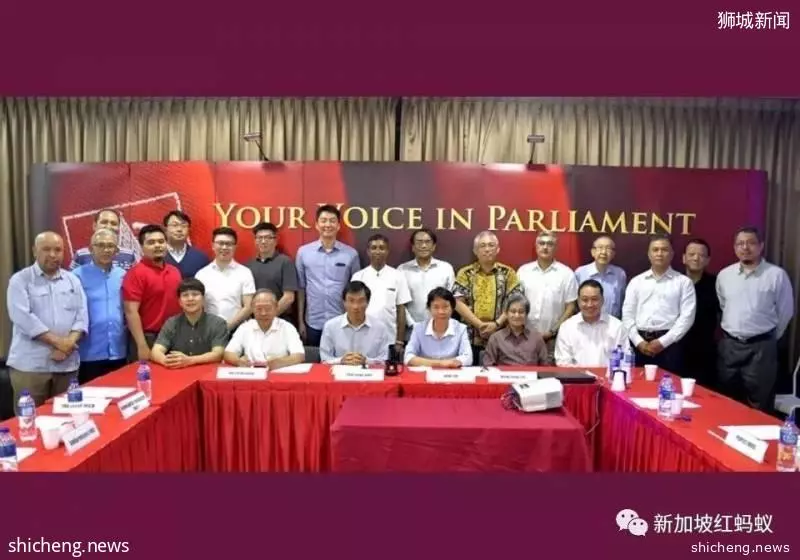

2018年7月底,本地七大反對黨成員齊聚一堂討論是否能組成反對黨聯盟角逐來屆大選。(網際網路)

作者 高俊松

前總統候選人陳清木所創立的前進黨,某中委調侃了其他反對黨要成立的聯盟,認為它們的領導並非大船的掌舵人,而是身處浸水沉沒中的小舟,試圖藉助成立聯盟來相濡以沫。

這番言論自然引起遭嘲諷的反對黨領袖的不滿,於是反唇相譏,乃至要求前進黨開除出言不遜者。

遭陳清木(中)領導的前進黨譏諷而反擊的反對黨領袖:國人為先黨秘書長陳如斯(左)、人民力量黨秘書長吳明盛(右)。(紅螞蟻製圖)

這起茶壺裡的風波,給民眾的直觀印象就是反對黨陣營的不團結。這在眾多反對黨小黨試圖成立聯盟,營造大團結的形象時,當然傷害不小。

成立聯盟的宗旨,首要就是假設團結就是力量,要給予選民信心。所以這一風波,對於這些小黨在來屆大選的表現,應該是失分的。

但其實,團結就是力量的假設,本身能否成立也是個問題。

因為反對黨真正的死穴,還在於它們的社會形象並非不團結,而是不嚴肅。

除了已經成功進入國會的工人黨,以及吸收了不少專業人士、有比較鮮明的自由主義意識形態立場,以及不時提出各項領域的政見的民主黨,其他反對黨予人的印象就是平時不見蹤影,選舉前才浮出水面的曇花一現印象。

工人黨。(畢丹星面簿)

這種印象,只能吸引到比較情緒化和極端的選民,對於理性的中間選民,可說是一點吸引力也沒有。 除非他們對於政府的個別政策非常反感,又別無選擇,才會在選舉時出於抗議表達不滿而勉強投給這些小黨。中間選民對於這些缺乏鮮明形象、黨要不時在各個小黨之間跳槽、黨領袖表現得太過自我感覺良好的小黨,很難產生品牌認同感。

所以,這一次的風波,只會加深民眾對這些小黨不嚴肅的偏見。

失言的前進黨人或許覺得這只是幽默的表達,但第一是表達幽默感需要相當的智慧,而且通常是用在自嘲(除非他所在的是娛樂界而不是政界);用在嘲諷其他人,很容易就會弄巧反拙。

第二是反對黨小黨應該用力的是提出政見,而不是浪費時間在窩裡斗。大眾希望看到的是不同政見的提出和辯論,以便反映民情民瘼,掃除政府施政的盲點。

更為重要的是,對於民主社會,反對黨的存在不僅僅是監督政府,為民發聲而已,還須肩負起潛在的替代政府的角色,一旦現政府失職,就取而代之。 因此,反對黨平時就必須謹言慎行,以建立嚴肅的形象,取得選民的信任。

當然,形象只是一個條件,而且還是相對不重要的,重要的條件是反對黨必須具備執政的能力,否則就容易發生像台灣的情況那樣,讓根本還沒有準備好的反對黨上台執政,最後破壞了原本的政治生態和文化。

因此,這裡奉勸所有反對黨人,記住古人的教訓: 為政不在多言,因為真的言多必失,誤人誤己。