上次給家長和同學們介紹了新加坡頂尖的政府小學,今天就來給大家繼續介紹,新加坡還有哪些優秀的「初中」。

話不多說,一起來看看吧!

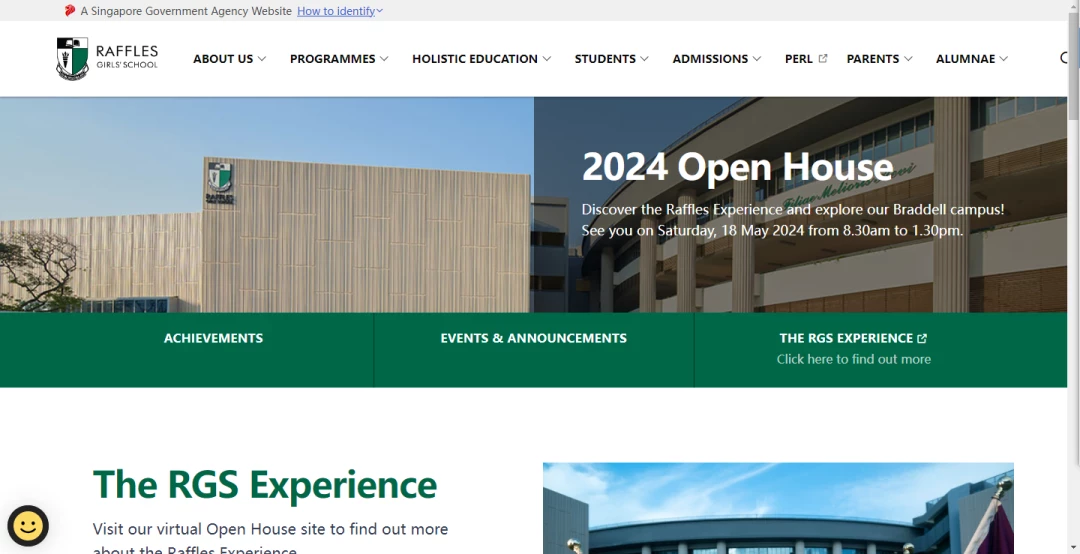

萊佛士女子中學 Raffles Girls』 School

萊佛士女子學校(RGS)成立於 1879 年,如今已成為卓越教育的燈塔,吸引了新加坡和世界各地最優秀、最聰明的人才。

在 RGS,每個女孩都可以建立無限的可能性來實現她的抱負。再加上在學術和課外領域的出色成就記錄,RGS 女孩們有能力發現自己獨特的方式來改變他們的社區,並以此來體現學校的座右銘 Filiae Melioris Aevi ——更好時代的女兒。

學校特色

培養孩子對終身學習的熱情:

真實:利用本地和全球背景的真實世界知識。

以學習者為中心:鼓勵學習者之間的積極參與、探索、發現和協作。

以過程為中心:強調各個領域的思維方式和學科技能的發展。

綜合性:建立在跨學科思想的相互聯繫之上。

RGS的CCA 計劃:體現社區精神的模範女兒,共有 36 個 CCA。

Raffles Institution 萊佛士書院

萊佛士書院(RI),是新加坡的一所公學性質的私立男校,新加坡最頂尖的學校之一,也是世界上的頂級中學。

自2009年1月起,萊佛士書院與萊佛士初級學院合併,更名為萊佛士書院。不過,兩間學校課程上並未合併,只在行政方面合併。但是,萊佛士女校因認為學生在女校的環境中會更有冒險精神,更敢於當上領袖,而沒有與萊佛士書院合併。

三所學校也都共享教學資源與設備,女中與書院有不同的校歌、校徽和校訓,但是三所學校的校友都將自己稱作「Rafflesian」(萊佛士人)。

學校特色

通過各種集體活動培養「萊佛士精神」:

露營活動:每一屆新生在入校後都要參加一個為期3天的露營活動。

學唱「屆歌」:每屆萊佛士學生都要學唱「屆歌」,由每年中學4年級的學生教給中學1年級學生。

學生會:學校的學生會也被認為是新加坡最活躍的學生會,這裡是新加坡未來領袖的搖籃。

野外生存訓練(OBS):每一屆中二升中三的學生,在新學期開始的時候要參加為期一周的野外生存訓練。

體育活動:所有學生在體育課上都必須學習打橄欖球。除此之外,萊佛士書院的板球、網球和壘球成績也都很優異。

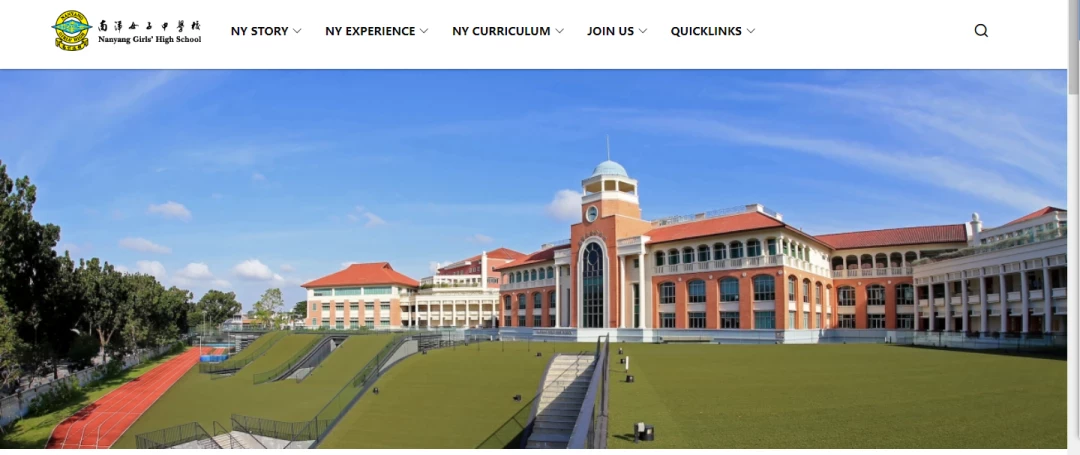

Nanyang Girls』 High School 南洋女子中學

新加坡南洋女子中學創立於1917年,是一所歷史悠久的自主中學,橫跨一個世界的教育歷史,也讓南洋女中成為新加坡最優秀的中學之一。學校還是開設SAP的特選學校。

南洋女中,由孫中山先生倡導而創立於1917年。此舉意在兩點,其一解放女性,培養德才兼備的新時代女性;其二,發揮女性力量,為民族事業效力。

如今100年過去了,南洋女中一直秉承先賢創校的精神,以培養有文化、有素質的女子為目標,將她們培養成國家的棟樑。

學校特色

「德、智、體、群、美」五育均衡發展的素質教育:

勤(Diligence):勤奮進取,盡心盡責,意志堅定,精益求精。

慎(Prudence):慎言、慎行、慎思、慎獨

端(Respectability):舉止端莊,品行端正

朴(Simplicity):真誠自然,樸實無華

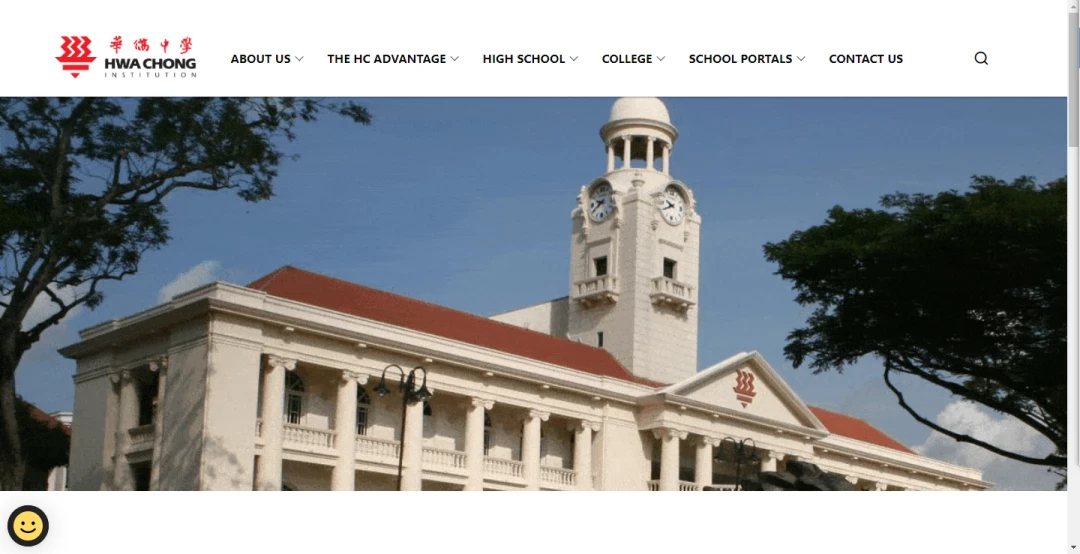

Hwa Chong Institution 華僑中學

新加坡華僑中學原名為新加坡南洋華僑中學(The Chinese High School),是已故華僑領袖陳嘉庚先生發起,於1919年3月21日在新加坡創辦的以中文為教學媒介的學校。

新加坡華僑中學是一所新加坡6年制的自主中學,設有4年制初中部和2年制高中部。如今的華僑中學已成為新加坡最頂尖的中學之一。雖然主教語已更改為英語,但依然保持了比較濃厚的中文背景和傳統文化。

學校特色

東南亞最大的校園之一,華僑中學鐘樓是新加坡國家重點文物之一。

課外活動小組分三大類:運動隊、表演團體和俱樂部。

運動隊:二十多個不同項目的運動,其中籃球、排球、體操、武術、田徑、柔道是傳統強項。

表演團體:華樂(民樂)、弦樂、交響、吉他、現代舞、民族舞、合唱等等,在新加坡國內同齡組中首屈一指。

俱樂部:圍棋、象棋、數學、歷史與時政、天文等等,極大地拓展了學生的視野。

Catholic High School(Secondary) 公教中學

公教中學(Catholic High School,簡稱CHS)是位於新加坡的天主教男校。該校提供為期四年的GCE O 水準教育,並設有一個提供六年小學教育的小學部。

作為一所特殊援助計劃(SAP)學校,CHS以雙語和雙文化理念為基礎。CHS課程提供獨特的雙軌模式,同時包含O-Level課程(OP)和綜合課程(IP),提供學術差異、領導力和性格發展以及體育和美學方面的課程。

學校特色

配合學校雙語學生的願望,公教中學致力於培養雙語雙文化的能力,讓學生熟悉中西文化視角。與學校的願景相一致,Catholic high SAP還旨在培養學生成為精通兩種語言並在西方和東方視角中有細微差別的雙語和雙文化學者。