著名的英國偶像樂隊OneRepublic在這裡打卡:

新加坡歌手林俊傑也常常關顧小販中心:

張伯芝在小販中心買飯:

新加坡總理李顯龍,也在小販中心排隊買飯:

小販中心申遺

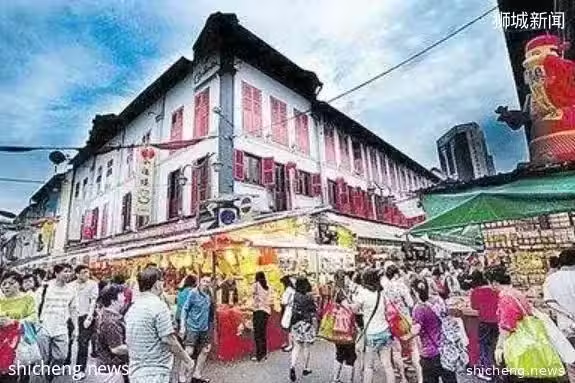

小販中心是新加坡美食文化的展現,在新加坡想要吃到地道正宗的美食,小販中心是當之無愧的不二之選了。

有人也許會奇怪,看起來,小販中心不就是個大排檔麼,貌似世界各地都有,為啥單單新加坡的就這樣特別?

新加坡的小販中心並不只是普遍意義上的路邊攤、大排檔,而是指向了代表新加坡人身份認同的。鄰里飯食空間——小販中心,它也被當做新加坡人的「國民食堂」

同時小販中心也承載了新加坡歷史的繁衍變遷,在這個以移民為主要人口構成的國家,各個不同民族帶來的文化傳統,在這裡落地,為後人傳承。

小販中心中有傳統華人美食,特色的印度馬來佳肴,當然還有新加坡土著的「娘惹」風味。這些在東南亞的任何其他國家無法找到的美食大集合,恰恰是新加坡這個國家多民族融合的文化體現。

於是,今年3月28日,新加坡正式向聯合國教科文組織提交申請,希望把小販中心列為「人類非物質文化遺產代表名錄」!

看,小朋友們都積極的給小販中心申遺做貢獻呢~

小販中心的歷史

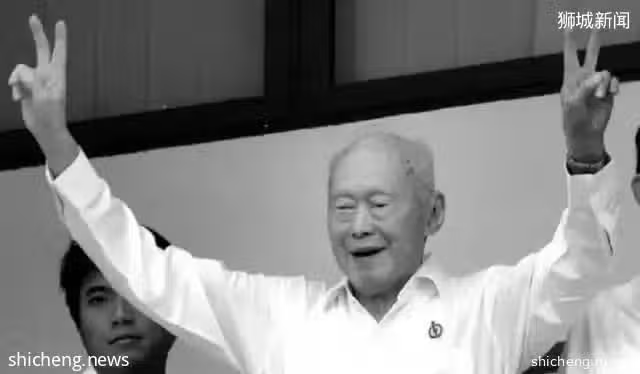

小販中心能發展到今天,跟李光耀分不開!

上個世紀50年代,還在英國殖民時期的新加坡,有很多遊走在街頭巷尾的挑擔走販售賣食物的小商販,這給環境衛生和社會秩序帶來很大的隱患。

然而,殖民政府對街頭小販長期採取「雙不政策」,即不合法、不取締。這種近乎於放任自流的政策,也給新加坡帶來另一個頭痛的問題,就是私會黨強收保護費。

新加坡獨立後,政府下定決心要治理遊街竄巷的小販。李光耀在他的回憶錄中這樣描述:「數以千計的人在人行道和大街上售賣食物,完全不理會交通、衛生和其他問題。結果是街道垃圾成堆,造成堵塞,腐爛的食物散發出惡臭異味,四處凌亂污穢不堪,市區的許多角落都變成了貧民窟。」

首先要解決的問題,就是要把小販固定下來。

政府對街頭小販開始註冊登記,頒發執照,同時通過建屋局和市區重建局等機構建設水電設施完善、通風又衛生的小販中心,並以非常優惠的價錢分租攤位給街頭小販,吸引他們入駐。

讓所有小販安置並不是政府的最終目的,如何讓小販中心更好的運轉才是關鍵。

新加坡實施了攤位轉讓制,允許那些第一代以政府津貼方式獲得攤位的小販轉讓承租權,新接手的承租者以市場價付租金給政府。

這樣,小販不但對自己的攤位有了更大的自主權,還可以在退出經營時獲得一筆收入。

政府會定期把空置的攤位開放給公眾投標。對於小販中心的攤位設置,政府嚴格把控各個種族食品的比例,並不是想賣什麼就賣什麼。一方面可以種族和諧,另一方面也減少了攤販之間的競爭。

李光耀在回憶錄說,「我們發出熟食小販執照,把小販從人行道和馬路上移到附近嚴格建造,備有輸水管、陰溝和垃圾處置系統的熟食中心。到上世紀80年代,所有小販都獲得安排。他們當中有好些廚藝一流,遊客聞風而至,幾個還成了百萬富翁,開奔馳轎車,僱傭侍應生。」

小販各個社會都有,各個國家都有。但是,唯有新加坡實現了小販中心多元化結合和完善的制度管理。

因此,新加坡申請把小販中心收錄「世界非物質文化遺產」,將小販中心推向全球舞台,向世界分享新加坡特色文化。

小販中心換新顏

有人可能會詫異,小販中心、咖啡店、食閣,他們有啥區別?

小販中心建於室外,規模比較龐大,新加坡最知名的小販中心就是老巴剎。

咖啡店通常建在組屋區樓下,規模比較小的。食閣通常建在商場裡,有冷氣。

咖啡店和食閣都是小販中心的衍生物。發展到今天,食閣也進化出了自己的品牌。

有開遍世界的大食代(Food Republic)

有規模強大的咖啡店(Kopitam)

還有口福(Kou Fu)

福將坊(food junction)

……

從遊街竄巷的小販,到統一管理的小販中心,再到高大上的分品牌的食閣,新加坡在「路邊攤」的管理上可謂細思極恐。對於現在數不清的食閣分類,好像只管吃的我們似乎從來都沒有分清楚過。

不過,這些分不分的清無所謂,只要能找到自己喜歡的美食就好。

啊!小販中心~

煙火人情,人間煙火處,自然少不了江湖。

小販中心,就是一副生活的畫卷,在這裡,你可以看到:穿著正裝剛下班的充滿疲憊的年輕人,卿卿我我的小情侶,歡聚一堂的一家人,還有來新加坡出差或旅遊的過客……

檔口後更是熱火朝天:鍋碗瓢盆,刀叉鏟勺,後廚師傅們在次各顯十八般武藝,一招一式都挑動著味蕾。此刻,他們仿佛忘記身處烈日炎炎的新加坡,火熱的是做好每道菜的用心。

小販中心,充滿治癒。如果你被生活欺騙,約上三五個好友,在小販中心來一頓胡吃海喝。借著煙火的氣息,吐槽吐槽生活的不如意,實在過癮!

吃飯與吐槽結合在一起,仿佛有種神奇的治癒力,所有的不快,都在填飽肚子後煙消雲散……

在新加坡小販中心,品嘗一頓質樸的美味,在老店舊鋪之間,感受世事變遷,雲起雲落,流動不息的是人間煙火……